社内ニートとは?特徴や原因・抜け出す方法、将来のキャリアについて徹底解説 | 管理職研修ならストレッチクラウド

職場にいるのに仕事を任されず、暇を持て余している「社内ニート」。

生産性を低下させるだけでなく、周囲の士気低下を招くなど、組織全体に悪影響を及ぼすこともあるため、見て見ぬフリをすることはできません。

今回は、社内ニートの特徴や従業員が社内ニートになってしまう原因、社内ニートを生まないために企業がするべきことなどについて解説していきます。

目次[非表示]

社内ニートとはどういう意味か?

一般的に、就業も就学もしておらず、家事や家業の手伝いもしていない人は「ニート」と呼ばれます。これに対し、社内ニートとは「社内でニートのような状態にある従業員」のことです。十分な仕事を与えられず、勤務中に暇を持て余しているような従業員は社内ニートだと言えます。

窓際族との違いは?

社内ニートと似た言葉に「窓際族」があります。窓際族と言ったら通常、「出世コースから脱落し、出社しても仕事がない中高年の従業員」のことを言います。

一方で、社内ニートは世代や年齢を問いません。中高年はもちろん、入社したばかりの新卒従業員や20~40代の働き盛りの従業員など、若い世代にも用いられる言葉です。

窓際族や社内ニートの語源

窓際族の従業員は、オフィスのなかでも窓際に座ってぼーっと外を眺めていることが多かったため、「窓際族」と呼ばれるようになったと言われています。窓際族という言葉が登場したのは1980年代のことで、高度経済成長期後の不況期でした。この時期は、業務量に対して従業員数が過剰になる会社が増えたため、能力の低い従業員が仕事にあぶれ、窓際に追いやられていったというのが当時の実態のようです。

社内ニートとは、会社に所属しながら実質的な仕事はほとんどせず、ただ時間を過ごしているだけの従業員のことを言います。「ニート(NEET)」とは「Not in Education, Employment, or Training」の略で、教育も就業も訓練も受けていない若年層を指す言葉です。会社で働いている従業員にもニートと同じような状態の人がいることから、「社内ニート」という言葉が生まれたと考えられています。

社内ニートの主な特徴

社内ニートには、以下のような特徴があります。

- 実際にはやることがないが、仕事をしているフリをする

- 周囲とうまくコミュニケーションがとれない

- 周囲からの信用がなく、責任のある仕事を任されない

- 常に指示待ちの姿勢で、自発的に動かない

- 仕事に対するモチベーションが低い

窓際族や社内ニートが暇つぶしにしていること

社内ニートと化している従業員は、勤務時間をどのように過ごしているのでしょうか。

ネットサーフィンやSNSのチェック

社内ニート状態の従業員は、パソコンでネットサーフィンをしたりSNSをチェックしたりして暇をつぶしがちです。デスクの下でこっそりスマホをいじっていることもあります。

居眠り

社内ニートであることを開き直っている従業員は、堂々と居眠りをすることもあります。居眠りをするつもりはなくても、仕事がないことで退屈と眠気に耐えられず、ウトウトしてしまうケースもあるでしょう。

デスクの片付け

「サボっていると思われたくない」という従業員がやりがちなのが、デスクの片付けです。古い書類をまとめたり、デスクの上や引き出しの中を整理したりと、手を動かして持て余した時間をやり過ごします。

トイレにこもる

社内ニートであることを恥ずかしく思っていたり、「やることがないのにデスクに座っているのがいたたまれない」と感じていたりする従業員は、勤務時間中に何度もトイレに行き、トイレの個室にこもって時間をつぶすことがあります。

喫煙所から帰ってこない

喫煙者の従業員は休憩のため、一日に数回、喫煙所に足を運ぶものです。社内ニートで喫煙をする人は特に足を運ぶ回数が多いうえに、一度、喫煙所に行くとなかなか帰ってこない傾向にあります。

勉強

社内ニートと言うと、モチベーションが低く覇気のない従業員をイメージしがちですが、そういう人ばかりではありません。成長意欲はあるものの、上司などとの関係性が悪いために仕事を割り振られていない社内ニートも存在します。このような人は、転職準備も兼ねて資格取得の勉強などをしていることもあります。

掃除・ゴミ捨て

社内ニートと化した従業員のなかには、仕事をしていない後ろめたさから、率先して社内の掃除やゴミ捨てなどの雑用をおこなう人もいます。

窓際族や社内ニートが生まれる原因・社内ニートになってしまう原因

社内ニートが生まれる原因は、企業側・従業員側の双方にあります。それぞれについて見ていきましょう。

企業が社内ニートを生み出してしまう原因

社内の環境が、社内ニートを生み出す原因になっていることがあります。たとえば、以下のような状態は社内ニートが発生しやすい状態だと言えるでしょう。

人員過剰

職場の人員が過剰な状態にある場合、やるべき仕事が少ない従業員が自ずと発生してしまいます。業務量が少ない状態が常態化すると、仕事に対するモチベーションが低下した従業員が社内ニートになってしまう場合があります。

人員不足

職場の人員が不足している状態も社内ニートの発生につながることがあります。人員が不足していると新入社員や異動してきた従業員を教育・指導する余裕がないため、このような従業員が放置され、社内ニート化してしまうのです。

教育フローの未整備

教育フローが整備されていないと、新しく配属された従業員などが社内ニートになりやすくなります。どれだけ優秀な従業員でも教育が不足していたら仕事の幅が広がらず、十分に能力を発揮することができません。その結果、徐々にモチベーションが失われていき、結果的に社内ニートに陥ってしまうケースがあります。

パワハラ

真面目に勤務して成果を上げているにもかかわらず、上司が正当な理由なく仕事を取りあげたり、適切な仕事を与えなかったりした結果、その従業員が社内ニート化してしまう場合があります。このようなケースはパワハラ(パワーハラスメント)に該当するため、企業はすみやかに実態を把握し、是正に努めなければいけません。

パワハラなど職場で起こるハラスメントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

>> 職場で起こるハラスメントとは?種類やリスク・対策を知ってハラスメントを防ぐ

教育の環境が整備できていない

教育の環境が整備できていない場合、効果的にスキルを高めることができません。その結果、自己効力感や組織効力感を感じられなくなり、モチベーションが下がることがあります。モチベーションが下がってしまったままになると、社内ニートに陥ってしまうケースがあるでしょう。

従業員による原因・なりやすい人の特徴

社内ニート化する要因が従業員の側に存在するケースもあります。以下のような性質・特徴のある従業員は、状況次第では社内ニートになってしまう可能性があります。

誠実さが足りない

社内ニートになりやすい人の特徴として、誠実さが足りないということがあります。誠実さが足りないと、仕事に真摯に取り組むことができずに、結果として自分の能力も上がりません。任される仕事も減っていくため、社内ニートになってしまいます。

主体性がない

主体性の欠如は、社内ニートになりやすい従業員の典型的な性質の一つです。主体性に乏しい人は基本的に「指示待ち」のスタンスで、指示されたことしかやりません。

自ら課題を発見して解決策を模索したり、新しいことに挑戦したりしないため、管理職はこのような従業員に進んで仕事を任せなくなります。その結果、どんどん仕事が減っていき、最終的に社内ニートになってしまうのです。

仕事が遅い

仕事のスピードが遅い従業員も社内ニート化しやすい傾向にあります。彼らの代わりに仕事が早い従業員に仕事が割り振られるため、自分の仕事がどんどん減ってしまいます。

ミスが多い

ミスが多い従業員も社内ニートになりがちです。管理職の立場からすると、安心して仕事を割り振ることができないため、結果的に社内で仕事を失ってしまいます。

スキルの不足

スキルが不足していることも、社内ニートになりやすい人の特徴です。スキルが不足した状態が続くことで、責任のある仕事を任されることが少なくなります。結果として、どんどん社内ニートに近づいてしまうことがあります。

モチベーションが低い

仕事に対するモチベーションが低い従業員は、社内で仕事を任されにくくなります。その結果、仕事量が減って社内ニート化しやすくなります。社内ニートになると、今まで以上にやりがいを見いだせなくなり、さらにモチベーションが低下するという悪循環に陥りがちです。

コミュニケーション能力が低い

コミュニケーション能力が低い人は、他の従業員と円滑に情報を共有したり、連携・協力して業務を進めたりすることが苦手な傾向にあります。それゆえ、報告の遅れや誤解・ミスなどが起こりがちです。その結果、周囲のメンバーからの信頼が低下し、徐々に仕事への関与度が低くなって社内ニート化していくというのが一つのパターンです。また、コミュニケーション能力が低い人は周囲とのコミュニケーションにストレスを感じます。ストレスを避けるために周囲との関わりを避け、自ら社内ニートになっていくケースも見られます。

▼関連記事はこちら

職場の人間関係に悩む人が増加する原因は?改善ポイントを解説

責任感が無い

責任感が無い人の多くは、自己管理能力が低い傾向にあります。業務の計画や優先順位の設定、スケジュール管理など、自分の業務を適切に管理することができないので、遅延や不備が生じて周囲のメンバーに迷惑をかけるケースも少なくありません。その結果、仕事を任せてもらえなくなり、社内ニート化していくのが一つのパターンです。また、責任感が無い人は仕事への意欲・関心が低く、積極的に業務に取り組む姿勢が見られないため、やはり仕事を任せてもらえず、社内ニートになりがちです。

窓際族・社内ニートが生まれやすい時期や条件

社内ニートが発生しやすい時期・条件として、以下の3つのポイントは認識しておきましょう。

退職が決まったとき

すでに退職が決まっている従業員はモチベーションを保ちにくくなるため、社内ニートになりがちです。もちろん、退職が決まって引き継ぎが進み、抱えている仕事が少なくなることで社内ニートになるケースもあります。

▼関連記事はこちら

本当に辞める人の特徴は何も言わないこと?前兆や理由について解説

入社や異動のタイミング

新卒入社や転職による入社、異動などのタイミングも、社内ニートが発生しやすいタイミングの一つです。新しい職場や受け入れ先の教育体制が整備されていなかったり、教育リソースが不足していたりすると、どうしても新人が放置されやすく、そのまま社内ニートになってしまうケースがあります。

▼関連記事はこちら

ジョブローテーションの目的とは?企業のメリットとデメリット・ポイントを解説

管理職になったタイミング

今までバリバリ働いていた人が、管理職になったのをきっかけに社内ニートになってしまうことがあります。仕事は全部部下に押し付けて、部下のマネジメントも放任主義で、自分は気ままにのんびり過ごすというパターンです。

窓際族や社内ニートが周りから思われていること

社内ニートは、周囲の従業員から冷たい視線を浴びせられます。「信用できない」「評価に値しない」「あんなふうにはなりたくない」「ろくに仕事もしないのに、給料だけもらっている会社のお荷物」などと思われていることが多いでしょう。

一方で、日々忙しくしている従業員のなかには、「暇そうでうらやましい」「悠々自適で楽しそう」というように見ている人もいるようです。

いずれにしても、社内ニートの存在は社内に不公平感を生み出し、不協和音の原因になるため、見て見ぬフリをすることはできません。

窓際族や社内ニートがつらい理由とは?

社内ニートであることを開き直っている従業員がいる一方で、社内ニートであることをつらいと感じ、悩んでいる従業員も少なくありません。社内ニートがつらいのは、具体的にどんな理由があるのでしょうか。

将来が不安

社内ニートは仕事で成果を上げることができないため、当然ながら評価も低く、給料が上がる見込みもありません。スキルを磨く機会も失われているので、転職もうまくいかない可能性が高いでしょう。このような状況から、将来に不安を覚えている人は多いようです。

役に立っていることを実感できない

熱心に働いている従業員は、日々の仕事のなかで多かれ少なかれ「自分は会社や社会の役に立っている」という実感を得ているものです。一方で、社内ニートはこのような実感を得にくいため、「自分は誰にも必要とされていない」というネガティブな思考に陥りやすく、気持ちが滅入ってしまいがちです。

周囲の視線が怖い

「会社のお荷物」「あんなふうになったら終わり」といった周囲からの視線を敏感に感じ取っている社内ニートもいます。社内ニートに甘んじているのが自業自得だったとしても、周囲から常に否定的な視線を浴びていたら精神的にも参ってくるものです。

暇を持て余して時間を有効に使えない

社内ニートの時間が長くなると、日々の仕事が少なくなってしまいます。比例して暇な時間も増えてしまうため、その時間をどう使っていいかわからなくなるでしょう。結果として、時間を有効に使えず、社内ニートのままになってしまいます。

社内ニートが悪化するとどうなる?

社内ニートの状態が長期間続くと、以下のようなデメリットや悪影響が生じてきます。

昇進・昇格できない

社内ニートでいる限り、責任のある仕事は任されないため、仕事上で経験を積んだりスキルアップしたりすることができません。そのため、昇進や昇格も見込めません。同僚や後輩が着実にステップアップしていく姿を見れば焦りが募り、将来に大きな不安を感じるようになるでしょう。

会社を辞めたくても辞められない

長期間、社内ニート状態に陥っている従業員はスキルやノウハウの蓄えがないため、転職しようと思っても転職活動で苦労しがちで、希望する会社に転職できないケースも少なくありません。そうなると、会社を辞めることもできず、苦しい状態のまま社内ニートを続けざるを得なくなってしまいます。

精神的に追い詰められてうつ病を発症する

社内ニートでいる状態が続くと、「会社からも社会からも必要とされていない」と感じ、徐々に自己肯定感が損なわれていきます。精神的にも追い詰められしまい、最悪の場合はうつ病を発症することもあります。

窓際族や社内ニートから抜け出す方法

社内ニートを脱出するためには、以下のような方法が考えられます。現状、社内ニート状態で苦しんでいる方はぜひ参考にしてください。

危機感を持ち、現状を変えようと決意する

まずは社内ニートであるという現実を直視して、そのことに危機感を持ち、現状を変える決意をすることが大切です。漫然と毎日を過ごしていても、状況が好転することはありませんし、誰かが社内ニートの状態から救い出してくれることもありません。

社内ニートになった原因を明確にする

社内ニートに陥ってしまったのには、必ず原因があるはずです。原因が自分自身にあることもあれば、周囲の人や環境にあることもあります。いずれにしても、社内ニートになってしまった原因を明確にし、是正するにはどうすべきかを考えましょう。

目標やキャリアビジョンを立てる

目標やキャリアビジョンを立てることも、社内ニートから脱出するきっかけになり得ます。「将来どうなりたいのか?」「そのためには今何をすべきなのか?」といったことをじっくり考え、社内ニートから脱した先にある目標やキャリアビジョンを描いてみましょう。目標やビジョンに向かって、少しずつでも行動や習慣を変えていくことが大切です。

▼関連記事はこちら

キャリアとは?意味について簡単に解説

自らコミュニケーションをとる

社内ニート化している人は、周囲から孤立していることでますます仕事を任されにくい状態になっているケースが多々あります。無駄なプライドは捨て、自分から積極的にコミュニケーションを図ることで周囲に打ち解ける努力をしましょう。上司や管理職に対しては、自ら手を挙げて仕事への意欲をアピールすることも重要です。

周囲の評価を変える

どれだけ仕事が欲しくても、「あいつには任せられない」という評価を受けていれば、現状は変わりません。まずは自ら仕事を生み出し、その仕事に真摯に取り組み、クオリティアップやスピードアップを目指しましょう。このような取り組みを継続していれば、「あいつに任せてみようかな」というように周囲の評価を変えられる可能性も生まれてくるでしょう。

他部署へ異動願いを出す

もし、上司や管理職との折り合いが悪いことで社内ニートに陥っているのであれば、他部署への異動願いを出すのも一つの手です。他の部署に移ることで上司や環境が変われば、また一から自分の評価をつくっていくこともできるでしょう。

期限や約束を守って信頼を得る

社内ニートから脱するためには、期限や約束を守ることが重要です。期限や約束を守ることは周囲の人から信頼を得るためのもっとも基本的なポイントであり、信頼こそが、ビジネスを円滑に進めるための不可欠な要素です。期限や約束を守ることで業務のスピード・品質の向上につながり、それを積み重ねていくことで上司や同僚からの信頼を回復でき、徐々に重要なプロジェクトを任されるようになったり、責任の範囲が広がっていったりするのです。

同僚や先輩など、信頼できる人に相談する

社内ニートから脱するためには、同僚や先輩など信頼できる人に相談することも大切です。信頼できる人に相談して励ましを受けることができれば、モチベーションが向上し、意欲的に業務に取り組むことができるようになります。また、相談することで自身の課題に対して有益なアドバイス・指導をもらうことができます。このようなアドバイスを活かして業務への取り組み方や職場での振る舞いを改善していけば、社内ニートから脱却することができるでしょう。

できることに取り組み達成感を蓄積させる

自分が「できること」から始めることは、社内ニートから抜け出すための重要な一歩になります。できることを着実にクリアすることでスキルの習熟度が高まっていけば、徐々に仕事の範囲を広げていくことができます。行動を重ねることで周囲の信頼を回復していければ、重要な業務を任される機会も増えるでしょう。また、小さな目標をクリアすることで自分自身が達成感や喜びを得られるのでモチベーションが高まります。モチベーションを回復することも、社内ニートから脱するための重要なポイントです。

窓際族や社内ニートを生まないために企業がするべきこと・対策

「社内ニートなんかクビにすればいい」という意見を耳にすることもありますが、企業は一度雇用した従業員を簡単に解雇することはできません。それよりは、そもそも社内ニートを生まないための対策を講じておくことが重要です。

人事制度の見直し

従業員が社内ニートに陥る要因の一つとして、上司や同僚との不和や、仕事内容とスキルのミスマッチが存在することがあります。このような要因を防ぐには、従業員が自ら部署の異動を申し出る「自己申告制度」や、上司や同僚との関係について相談できる「人事相談窓口」を設けるなど、人事制度の見直しを図ることが重要です。

▼関連記事はこちら

チームマネジメントとは?推進に必要なポイントを具体例と共に紹介 人材マネジメントとは?企業へのメリットや推進の流れを解説

採用体制・教育体制の整備構築

上述のとおり、新たに配属された従業員が教育を受けられずに放置されることで社内ニートに陥ってしまうケースがあります。これを防ぐためには、教育体制を整えることが先決です。多くの企業では、階層別等の研修制度は充実しているものの、何故か社内ニートないしは、休職・退職が相次いでいる場合が散見されます。なぜなら、社内ニートは「教育体制の仕組みの整備」だけでは解決しない問題だからです。この改善に向けては、下記が重要であると考えます。

▼関連記事はこちら

適材適所とは?ビジネスにおける意味や使い方、メリット、人材配置の方法を簡単に解説

➀あるべき採用体制の構築

多くの大手企業では、「社会人になって実現したいことはないが、条件が良いから・人が良いから入社を決めた」という新入社員が多くいます。「こういったことを実現したい」という意志がないため、条件や風土が合わないと、モチベーションを下げる傾向にあります。

つまりは、採用の段階で「実現したいこと(志)」を明確にすることを心がけましょう。

②あるべき育成体制の構築

リモート環境も増えている中で、多くの企業では、「上司=画面の向こうからタスクを渡してくれる存在」になっており、フィードバックを部下が受け入れられない状況になっています。また、階層別研修も「受け身」で受けている社員が多く、機能していない場合がありますので、上司と部下の関係性を改善すること、階層別研修の目的や現場での浸透度を図る必要性があります。

キャリア面談の実施

思い描いていたキャリアと違う現状から、仕事に対するモチベーションを失い、社内ニートに陥ってしまうパターンがあります。このようなパターンを防ぐためには、キャリア面談が有効です。キャリア面談を通して、管理職が一人ひとりの部下のキャリアビジョンを把握していれば、それを考慮した仕事のアサインや人材配置、キャリア支援が可能になります。主体的にキャリア形成ができている状態であれば、社内ニートに陥る心配はないでしょう。実際に弊社(リンクアンドモチベーション)では、自分自身のキャリアシートを半年に1回作成し、キャリア面談を実施しています。

▼アサインに関する記事はこちら

アサインとは?意味やビジネスシーンでの使い方、類義語について解説!

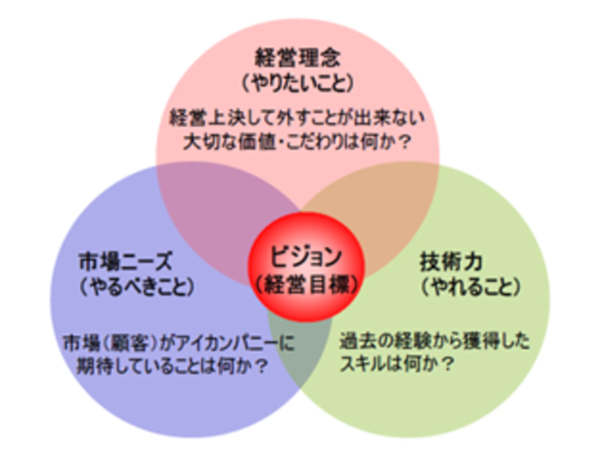

管理職研修・育成ならストレッチクラウド

弊社では、「自主自立した個人」を育成する上で、「アイカンパニー」という考え方を取り入れています。自分自身を会社と見立てた際に、「経営理念(実現したいこと)」「市場ニーズ(周囲から求められていること)」「技術力(自分自身がやれること)」の輪それぞれを自分自身で広げるという意味です。こういった個人を育成するため、様々な研修制度を用いて育成しています。

▼ リンクアンドモチベーションが行っている研修の詳細はこちら

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/training

▼アイカンパニーの考え方

まとめ

社内ニートが発生してしまうと、企業にとっても本人にとっても大きなマイナスになりますし、周囲の従業員にも悪影響を及ぼします。企業としては、社内ニートが退職してくれるのを待つのではなく、そもそも社内ニートが生まれない組織づくりをすることが重要です。

どんな会社にも「社内ニート予備軍」が潜んでいる可能性はあるので、ぜひ先手先手で対策を講じていきましょう。

よくある質問

窓際族・社内ニートの主な特徴は?

社内ニートには、以下のような特徴があります。

・実際にはやることがないが、仕事をしているフリをする

・周囲とうまくコミュニケーションがとれない

・周囲からの信用がなく、責任のある仕事を任されない

・常に指示待ちの姿勢で、自発的に動かない ・仕事に対するモチベーションが低い

窓際族・ 社内ニートがつらい理由とは?

社内ニートがつらい理由は、以下のようなものがあります

・将来が不安

・役に立っていることを実感できない

・周囲の視線が怖い

窓際族・社内ニートが生まれやすい時期や条件は?

社内ニートが発生しやすい時期・条件として、以下の3つのポイントは認識しておきましょう。

・退職が決まった時

・入社や異動のタイミング

・管理職になったタイミング