スキルとは?種類やスキルアップの方法について徹底解説

環境変化も大きく先行きが不透明な現代。スキルを高めて、自分の市場価値を高めていくことが、自らが理想とするキャリアを実現するためのポイントとなります。

スキルは、ポテンシャルとは異なり、後天的に獲得できるものです。本記事では、スキルを高め、主体的なキャリアを形成したい人に向けたポイントをご紹介します。

目次[非表示]

スキルとは

■スキルとは何か

スキルとは「訓練や学習によって獲得した能力」のことを指します。日本語では技能と呼ばれることもあります。

ポイントとしては、スキルは獲得できるものであるということです。すなわち、遺伝的に決まるような「先天的なもの」ではなく、訓練や学習によって獲得できる「後天的に獲得可能なもの」がスキルなのです。

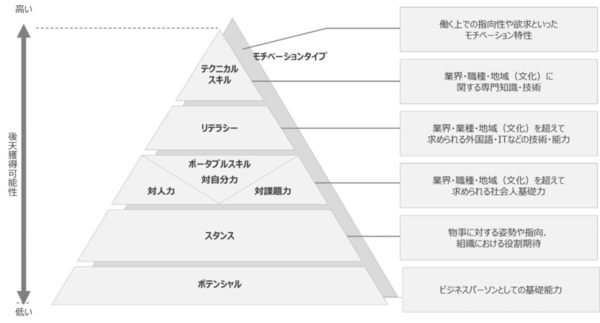

リンクアンドモチベーションでは、経済産業省より平成17年度「社会人基礎力に関する調査」を受託し、社会人に求められる基礎力に関する調査、要件定義などを行ってきました。その調査内容を反映し、下記の人材要件フレームを構築しています。

本記事では、この人材要件フレームのうち、ポータブルスキルよりも上の基礎力をスキルと置き、ポイントをお伝えしていきます。

▼社会人基礎力する記事はこちら

社会人基礎力とは?必要性や能力を向上させる方法について徹底解説

■「スキル」の言葉の使用例

・スキルがある

「スキルがある」とは、ある特定の能力や技術を持っているということを示します。例えば、「彼は英語のスキルがある」という場合、その人が英語を話す能力があることを示しています。

・スキルアップする

「スキルアップする」とは、より高度な能力や技術を身につけることを意味します。例えば、「彼女はプログラミングのスキルアップを目指している」という場合、その人がより高度なプログラミング技術を身につけようとしていることを示しています。

・スキルを身につける

「スキルを身につける」とは、新しい能力や技術を学び、自分のものにすることを意味します。例えば、「彼は新しい言語を学んで、新しいスキルを身につけた」という場合、その人が新しい言語を学んで、新しい能力を身につけたことを示しています。

■スキルと知識との違いは?

「スキル」に近しい概念としては「知識」や「コンピテンシー」が挙げられます。まずは、「スキル」と「知識」に関して、それぞれの概念を下記にて整理します。

知識:自らが知っている理論的概念や事実に関する情報

スキル:実践を通じて培われた技能

このように、知識は書籍や他人からインプットを通じて蓄えられる情報を指し、スキルは実践や経験を通じて培われる技能を指します。この2つは、異なる概念ではありつつも、個人が“保有”しているものという点で共通しています。

しかし、高いスキルや知識を有していても、それらを活用することができなければ高いパフォーマンスを出すことはできません。

“保有”ではなく“発揮”という概念で整理されるものが「コンピテンシー」です。 コンピテンシーは、「知識」や「スキル」を持っていることを前提として、それらを用いて起こす「思考・行動」のことを指します。

発揮能力に関しては、下記のように整理できます。

発揮能力(パフォーマンス)=スキル × モチベーション

スキルがどれだけ高くても、モチベーションが低ければ発揮能力としては低くなります。 逆に、発揮能力を高めようと思えば、スキルの獲得は避けては通れない道といえます。

▼コンピテンシー評価に関する記事はこちら

コンピテンシー評価とは?導入メリット・デメリットや必要性、導入の手順について解説

■スキルアップの必要性

ここまで、スキルやスキルと近しい概念の説明をしてきました。では、スキルは一度最低限のものを身につけるだけで良いのでしょうか。ここで、スキルが必要な理由に関して考えてみたいと思います。

絶えず同じ業務のみを遂行し続けるのであれば、一度スキルを身に着けてしまえばよいのかもしれません。一方で、一度就職してから同じ業務を繰り返し続ける人はほとんどいないでしょう。

例えばスキルを高めて、より効率的に業務を進められるようなり、より多くの仕事ができるようになることを会社は求めると思います。年次が高まれば、部下を持つこともあります。その際には、部下をマネジメントする新たなスキルを身につける必要もあると思います。

最近はコロナウイルスの影響で働き方なども変わった方もいらっしゃるでしょう。働き方が変われば、求められるスキルも変化します。こうした外部環境の変化や、会社からの期待の変化により、個人に求められるスキルは時間と共に変化します。自らのスキルを高めていくことが、変化の激しい世の中に対応していく上では求められると言えます。

スキルの種類

本章ではスキルに関して、より細分化して「ポータブルスキル」「リテラシー」「テクニカルスキル」についてご紹介します。また、それぞれのスキルの特徴に関しても紹介したいと思います。

■スキル① ポータブルスキル

ポータブルスキルとは、その言葉通り業種や職種が変わっても「持ち運び可能な能力」と定義されます。これは、厚生労働省が定義している用語です。1つ前の章で提示した図でも示していますが、ポータブルスキルは「対課題力」「対自分力」「対人力」に分けて整理することができます。

対課題力:課題や仕事の処理対応能力

対自分力:行動や思考のセルフコントロール能力

対人力:人に対するコミュニケーション能力

このように、ポータブルスキルは「対課題力」「対自分力」「対人力」の3つに大別され、この3つはそれぞれ8つの力に分類することができます。

ポータブルスキルはどのような業種・職種においても持ち運びできる力のため、ポータブルスキルを高めることによって、ある程度の環境変化が起きたとしても、身につけたスキルを活かして活躍することができます。

一方で、このポータブルスキルは汎用的な力ではあるものの、専門的な力ではありません。ポータブルスキルのみが高いからといって、必ずしも高いパフォーマンスを発揮できる訳ではありません。

高いパフォーマンスを発揮していくためには、それぞれの業務特性に応じたリテラシーやテクニカルスキルも身に着けていくことが求められます。

■スキル② リテラシー

リテラシーとは「業界・業種・地域(文化)を超えて求められる外国語・ITなどの技術・能力」を指します。 PCリテラシー、ITリテラシー、語学リテラシーなど、○○リテラシーという言葉を目にしたことがある方も多くいらっしゃるかと思います。

これらの言葉からもイメージがつきやすいかと思いますが、リテラシーを分かりやすく表現すると「対象のものを正しく使いこなすための力」といえます。

リテラシーも1つ前の章で紹介したコンピテンシーと混同されやすい概念です。改めて2つを整理すると、下記のようになります。

リテラシー:知識を元にした能力

コンピテンシー:経験などを元にした行動特性

このように整理すると、スキルが”保有”能力であることに対して、コンピテンシーが”発揮”能力であるということが整理されやすいかと思います。

特に近年DX(デジタルトランスフォーメーション)というワードが多く出てきていますが、こうした時代背景に合わせてITリテラシーの重要性がより高まってきています。ITに関しての深い知見を持ち、活用できる人材が、世の中から求められているということを表している1つの例と言えるでしょう。

■スキル③ テクニカルスキル

後天獲得可能性が最も高いスキルであるテクニカルスキルを一言で表すと、「業界・職種・地域(文化)に関する専門知識・技術」です。業務を遂行する上で必要となる専門的知識や技術を指すため、内容は職務内容により多岐にわたります。

例えば、営業職の方は、クライアントと対峙する上でコミュニケーション力が求められます。また、営業ターゲットを選定する上でマーケティング技術が必要です。そして、実際に扱う商材の製品知識も必要になります。

このような、コミュニケーション力やマーケティング技術、製品知識などがテクニカルスキルに含まれます。

テクニカルスキルを考える上でポイントとなるのが”希少性”です。例えば、非IT系の職場の中で、「プログラミングや画像編集は○○さんにしかできない」といった声が上がることがあります。

プログラミングスキルや画像編集スキルなどは、テクニカルスキルに分類されますが、習得までに時間がかかったり、非IT系の職場には習得している人がそもそも少なかったりします。

このように、テクニカルスキル自体の習得難易度が高いことや、テクニカルスキルを持つ人の総数が少ない場合、そのテクニカルスキルは重宝される可能性が高まります。このような希少なテクニカルスキルを持つ人は、替えがきかない人材になれる可能性が高まります。

■スキル④ マネジメントスキル・問題解決スキル

マネジメントスキル」とは、組織やチームを適切に管理する能力を指します。具体的には、部署の目標進捗やメンバーの状態などを把握する「情報収集」、部署の使命や役割などについてメンバーに提示する「情報提供」、部署の方針や行動の意思決定などを行う「判断行動」、メンバーの状況に応じて適切なサポートを実施する「支援行動」の4つの種類があります。この4つのスキルを適切に発揮することができれば、「マネジメントスキルがある」といったことになります。

また、「問題解決スキル」とは、問題を正確に分析し、適切な解決策を見つけ出す能力を指します。具体的には、問題を明確に定義し、原因を特定し、解決策を実行に移すことが含まれます。問題解決スキルを持つ人は、論理的思考力を駆使して、複雑な問題にも対処することができます。また、新しいアイデアを生み出し、革新的な解決策を見つけることもできます。

▼リーダーシップに関する記事はコチラ

マネジメント能力とは?必要なスキルと高める方法を解説!

■スキル⑤ コミュニケーションスキル

コミュニケーションスキルは、情報や意見、感情を効果的に伝える能力です。これには、話す、書く、リスニング、非言語的コミュニケーション(ジェスチャー、表情、体の姿勢など)が含まれます。

良好なコミュニケーションスキルを持つ人は、相手との明確な理解を築くことができ、誤解を防ぎながらスムーズな関係を維持することが可能です。また、対人関係の管理、チームワークの促進、効果的なプレゼンテーション、交渉、および紛争解決にも不可欠です。

■スキル⑥ ヒアリングスキル

ヒアリングスキルは、コミュニケーションスキルの中でも特にリスニングに焦点を当てたスキルで、相手の話を注意深く聞き、理解する能力です。これには、話を聞く際の集中力、解釈力、そして反応力が含まれます。

ヒアリングスキルを持つ人は、単に言葉を聞くだけでなく、その背景や感情を感じ取ることができ、適切なフィードバックを提供することが可能です。良いヒアリングスキルは、相手に尊重と理解を示すことで信頼関係を築くのに役立ち、より深い人間関係や効果的なチームワークの基盤となります。

▼ビジネススキルについて詳しくはこちら

ビジネススキルとは?種類や今身につけたいスキルを徹底解説!

スキルアップをする際に押さえておきたいポイント

ここまでで、スキルの種類と特徴に関して紹介してきましたが、この章ではスキルアップのポイントに関して紹介したいと思います。

■ポイント① 新しいスキルを身につける目的を明確にする

スキルアップに向けた最も大きなポイントは、スキルアップの目的を明らかにすることです。 目的を明確にすることで、スキルアップに向けての動機づけを図ることができます。

職場の中で替えのきかない人材になり、必要とされたいということを目的においてもいいでしょう。 スキルアップの先にある昇格を目的においてもいいと思います。 もしくは、目の前にあるタスクを効率的に進めることを目的におくという場合もあるでしょう。

このように、目的の方向性はこれが正解、というものは無く、個々人が納得できるものに設定することがポイントです。 目的設定においては、「目標の魅力(やりたい)」「達成可能性(やれそう)」「危機感(やらなきゃ)」の考え方を元に、自分自身の志向性も踏まえて考えてみると良いでしょう。

■ポイント② 仕事以外の方法も含めて、複数の方法を検討する

目的が定まったら、スキルアップのための手法を検討しましょう。もちろん、通常業務を行う中でスキルアップすることもできます。

一方で、獲得したいスキルによっては、通常業務の中では身につきにくいものもあります。 例えば、非IT系の職場内でプログラミングスキルを身に着けようとしても、通常業務だけでは難しいですよね。

通常業務を通じたスキルアップは、費用が発生しない一方で、身に着けられるスキルの幅が規定されます。 身につけたいスキルによっては、多少自己投資の費用がかかったとしても、スクールや勉強会に参加するといったことが効果的な場合があります。

スキルアップの具体的な方法に関しては、次の章を通じて紹介します。

■スキルの高い人を参考にする

スキルの高い人を真似することは、自分自身のスキルアップにつながると言われています。スキルの高い人は、自分の得意分野において高い専門知識を持っているだけでなく、その知識を実践的に活用することができます。そのため、スキルの高い人の行動や思考プロセスを観察することで、自分のスキルアップにつながることがあります。

スキルの高い人をお手本にすることの利点は、自分自身がスキルアップするだけでなく、自信を持って業務に取り組むことができることです。スキルの高い人は、自分の能力に自信を持っており、自信を持って業務に取り組むことができます。そのため、スキルの高い人をお手本にすることで、自分の能力に自信を持ち、仕事に対するモチベーションを高めることができます。

スキルアップの方法とは?

前章では、スキルアップの際に押さえておきたいポイントについて紹介しましたが、この章ではスキルアップの手法について、メリット・デメリットも踏まえて紹介したいと思います。

具体的な方法に入る前に、スキルアップを考える上での重要なポイントを紹介します。それは、周囲からの期待と自身の現状とのGAPを踏まえて、伸ばすべきスキルを考えるという点です。

自分が伸ばしたいスキルを身につけることに全く意味がないわけではありませんが、身につけたスキルは発揮してこそ意味があります。周囲からの期待に応じて適切に伸ばすべきスキルの見当をつけて、スキルアップの方法を考えましょう。

■方法① 資格試験

1つ目の手法としては資格試験があります。資格試験のメリットとしては、試験日が決まっていることが挙げられます。 これは、心理学でデッドライン効果と呼ばれており、明確に期日が定まっているからこそ、期日までの時間を濃く使うことができるという特徴があります。

特に目的を設定せずに英語の勉強をするよりも、「3か月後のTOEICで前回よりも100点アップさせよう!」と目標設定して、試験に申し込んでから勉強するほうが、勉強にも身が入りますよね。

また、試験によっては、フィードバックを得られるものもあり、自分自身が苦手としているポイントを見つけ、効率的にスキルアップを図ることもできます。更には、資格試験の場合には、合格した場合に転職や昇格に役立てることができるといったメリットもあります。

一方で、試験に関しては費用が発生することや、試験日程を自分で選べないというデメリットも存在します。年間一度しかないような試験だと、その日程に別の予定が入ったときにもう1年間待たなければなりません。日程の都合が悪ければ、そもそも試験を受けることもできないでしょう。

このように、時期や時間の制約があることが、資格試験のデメリットとして挙げられます。

■方法② スクール

試験以外の手法としては、スクールに通うことがあげられます。スクールの場合には、資格試験よりも費用がかかることが多いものの、得られるメリットも大きいことが特徴です。ここでは2つのメリットを紹介します。

1つ目のメリットは、教師がいることにより、不明点をすぐに明らかにできることです。一人で勉強することが多い資格試験とは異なり、分からない部分を聞く、自分の出来栄えをフィードバックしてもらうことで、効率的にスキルアップが図れます。

2つ目は、仲間の存在です。ともにスキルアップに努める仲間の存在は、時に自分自身を励まし、スキルアップの動機形成に大きく寄与するでしょう。また、継続という点でも仲間の存在は大きいといえます。

一人で努力する試験勉強などは、自分に甘えて辞める(スキルアップを諦める)という選択をとることも容易です。一方で、スクールの場合には、仲間の存在が諦めるという選択肢を踏みとどまらせてくれることもあります。

■方法③ セミナー・勉強会

セミナーや勉強会に参加することで、自分が持っていない知識やスキルを身につけることができます。講師や他の参加者との交流を通じて、自分自身の視野を広げ、新しいアイデアを得ることができます。

また、セミナーや勉強会には、同じ分野で活躍している人たちが集まる場合があります。参加者同士で交流を深めることで、自分自身のネットワークを広げることができます。

セミナーや勉強会は自治体や民間企業、個人など様々な主催者が開催しています。自分に合ったセミナーや勉強会を選んで、オンラインでの申し込みや主催者への連絡などをしてみましょう。

■方法④ 実務

実務を通じてスキルアップするには、新しいプロジェクトへの参加や未知の業務への挑戦が効果的です。経験豊富な先輩や同僚からのフィードバックを活用し、自己評価を定期的に行うことも重要です。これにより、直面する課題から学び、即戦力となる実践的なスキルが身につきます。

特に、新しいプロジェクトや業務に自ら進んで参加することが重要です。未知の領域に挑戦することで、新たなスキルを獲得し、既存のスキルをさらに磨くことができます。また、失敗を恐れずに試行錯誤を繰り返すことで、問題解決能力や臨機応変な対応力を身に付けることが可能です。

習得するとステップアップに活かせるおすすめのスキル

現代の労働環境では、個々のスキルセットがキャリアの成功に大きく影響します。特に21世紀型スキル、セルフマネジメントスキル、データの活用スキル、語学力は、多くの職業でのステップアップにおいて重要な役割を果たします。以下に、これらのスキルの概要と活用シーンを詳しく説明します。

21世紀型スキル

21世紀型スキルは、批判的思考、創造性、コラボレーション、コミュニケーションの4つの主要な要素を含む概念です。これらのスキルは、急速に変化する現代の職場で柔軟に対応し、新しい問題に効果的に取り組む能力を提供します。

例えば、プロジェクトマネジメントやチームリーダーとして、これらのスキルを活用して多様なバックグラウンドを持つ人々と効率的に協働し、複雑な課題を解決します。

セルフマネジメントスキル

セルフマネジメントスキルは、自己制御、時間管理、責任感、自己モチベーションなどを含む一連の能力であり、これらの能力は私たちが自己管理する能力を高め、効果的な仕事のパフォーマンスを達成するために不可欠です。

これらのスキルにより、個々の人々はタスクの優先順位を設定し、時間を最大限に活用し、各タスクを効率的に管理し、問題を解決するための戦略を構築できます。これらのスキルは、リモートワークやフリーランスのような自己管理が不可欠な職種では特に重要です。

データの活用スキル

データの活用スキルとは、データ収集から始まり、そのデータを分析し、解釈すること、そしてその解釈結果を基に意思決定を行う一連の能力を指します。

具体的には、データを収集するための方法論、収集したデータをどのように分析し解釈するか、そしてその解釈結果をどのようにビジネス上の意思決定に活用するかという点が重要となります。このスキルは、マーケティングや財務、オペレーション管理など、データ駆動型の意思決定が必要とされる多くの職種で必須となります。

語学力

語学力は、特に国際的なビジネス環境においては、極めて価値のあるスキルとなります。これは、異なる文化の間でのコミュニケーション能力を飛躍的に向上させ、海外のクライアントやビジネスパートナーとの交渉やコミュニケーションに直接的に貢献します。

多国籍企業で働く際や、国際的なプロジェクトに参加する際には、語学力はまさにその場での通訳者としての役割を果たし、文化的な違いを乗り越えて効果的なコミュニケーションを実現する鍵となります。

「スキルアップ」と「キャリアアップ」の違いとは?

最後の章では、スキルアップの先にあるキャリアアップに関して紹介したいと思います。

キャリアとは、和訳すると「経歴」「職歴」といった意味を持ちます。そのため、キャリアアップは「市場価値が高い経験や職歴を手にすること」といえます。

キャリアアップの具体例としては、メンバークラスの役職からマネジメントポジションに昇格したり、業界大手の企業に転職したりすることなどが挙げられます。また、派遣社員から正社員への登用もキャリアアップと呼べます。

キャリアアップとスキルアップの関係を分かりやすく説明すると、スキルアップはキャリアアップの実現を助けるものだと考えることができます。

新しいスキルを身につけることができれば、任せてもらえる仕事の幅が増え、結果として新たなキャリアの可能性が広がったり、より責任ある仕事に就いたりすることができるようになります。

そのため、キャリアアップを実現したいと考えている方は、まずは自分が理想とするキャリアを実現するうえで今の自分に「どんなスキルが足りないのか」「どのようなスキルがあるとより有利なのか」「そのスキルを身につけるためには何をすればよいのか」を考えるようにすることがポイントです。

キャリアアップではなくスキルアップに焦点を置くことで、より具体的な道筋が見えてきます。

スキルに関するよくある質問

スキルとは?

スキルとは「訓練や学習によって獲得した能力」であり、日本語では技能と呼ばれることもあります。 すなわち、遺伝的に決まるような「先天的なもの」ではなく、訓練や学習によって獲得できる「後天的に獲得可能なもの」を指します。

スキルアップの方法とは?

主なスキルアップの方法は、資格試験とスクールに通うことが挙げられます。

資格試験では、試験日を決めることから始めますが、明確に期日が定まっているからこそ、期日までの時間を濃く使うことができるという特徴があります。

スクールでは、分からない部分を聞く、自分の出来栄えをフィードバックしてもらうことで、効率的にスキルアップが図れたり、ともにスキルアップに努める仲間がいる場合は、スキルアップの動機形成や継続に大きく寄与されます。

「スキルアップ」と「キャリアアップ」の違いとは?

キャリアアップは「市場価値が高い経験や職歴を手にすること」、スキルアップは「キャリアアップの実現を助けるもの」だと考えることができます。

新しいスキルを身につけることができれば、任せてもらえる仕事の幅が増え、結果として新たなキャリアの可能性が広がったり、より責任ある仕事に就いたりすることができるようになります。そのため、キャリアアップを実現したいと考えている方は、まずは自分が理想とするキャリアを実現するうえで今の自分に「どんなスキルが足りないのか」「どのようなスキルがあるとより有利なのか」「そのスキルを身につけるためには何をすればよいのか」を考えるようにすることがポイントです。

汎用性の高いスキルとは何ですか?

汎用性の高いスキルとは、様々な職種や業界において役立つスキルのことを指します。例えば、コミュニケーションスキル、問題解決スキル、批判的思考スキルは、どのような仕事においても高い効果を発揮します。これらのスキルは、異なる環境や状況に適応し、効果的に業務を遂行するために不可欠です。また、これらは人間関係を構築し、チーム内での協力を促進するのにも役立ちます。

ビジネスシーンで最も求められるスキルは何ですか?

ビジネスシーンでは、コミュニケーションスキルが最も求められるスキルの一つです。これには、明確かつ効果的にアイデアを伝える能力、聞き手の立場を理解し適切に反応する能力が含まれます。特に、グローバル化が進む現代のビジネス環境では、異文化間のコミュニケーション能力も重要視されています。

さらに、デジタル技術の発展に伴い、デジタルリテラシーも重要なスキルとなっています。これには、新しい技術を迅速に学び、仕事に活用する能力が含まれます。

管理職のスキルアップならストレッチクラウド

ストレッチクラウドの詳細は、以下のサイト・記事で詳しく解説しています。また、承認欲求に関連するリフレクション研修も下記にてご紹介しますので、ご興味あればぜひご確認ください。

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/

記事まとめ

本記事ではスキルの紹介とスキルアップのポイントに関して紹介しました。スキルを高めることは自分自身のキャリアを築き、発展させることに繋がります。本記事が、一人ひとりの主体的なキャリア形成の一助になれば幸いです。