モチベーションとは?定義やモチベーションを維持、向上させる方法

新型コロナウイルスの拡大に伴い、リモートワークが一般的となった現在はこれまで以上に従業員のモチベーションの向上・維持が大きなテーマとなっています。

「従業員のモチベーションをアップさせるためには?」「上司は部下のモチベーションを上げなくてもいい?」といった疑問はよく見られていますが、 今回は、そもそもモチベーションとは何か?についてまとめます。

目次[非表示]

- 1.モチベーションとは?

- 2.モチベーションを測定する方法

- 3.モチベーショングラフ描き方

- 4.社員のモチベーションが低い原因は?

- 5.モチベーションマネジメントって何?

- 6.社員のモチベーションを上げるマネジメント

- 7.モチベーション管理の注意点

- 8.モチベーションアップによる企業経営のメリット

- 9.モチベーションマネジメントに成功した企業事例

- 10.モチベーションに関する代表的な理論

- 11.目標の魅力(やりたい)を高める「ラダー効果」

- 12.危機感(やらなきゃ)を高める「コミットメント効果」

- 13.達成可能性(やれそう)を高める「マイルストーン効果」

- 14.「モチベーション」と「エンゲージメント」の違いとは?

- 15.モチベーション向上に繋がるマネジメントのポイント

- 16.記事まとめ

- 17.よくある質問

モチベーションとは?

モチベーションは、人が行動を起こすための動機や意欲を指します。ビジネスの現場では、従業員のモチベーションを高めることが重要です。

日本語での意味

モチベーションは、日本語で「動機付け」と訳すことができます。動機付けとは、ある目標や目的に向かって行動する意欲や欲求のことを指します。そのため、日本語ではモチベーションは何らかの対象があった上で考えるものであると言うことができるでしょう。

ビジネスシーンでの意味

ビジネスの現場では、モチベーションは従業員の仕事への意欲や熱意を指します。高いモチベーションを持つ従業員は、仕事の効率や生産性が向上します。近年は、従業員のモチベーションを高める経営アプローチが注目されています。

モチベーションの使い方

モチベーションの使い方には様々なものがあります。ここでは、モチベーションが「上がる」「下がる」といった使い方について、その意味をご紹介します。

モチベーションが上がるとはどういう意味?

「モチベーションが上がる」とは、個人が達成したい目標に対して、自身がその目標を達成するために高い関心を示すようになることを指します。この関心は、個人の自己効力感や自己評価を高め、行動力を増加させます。また、自己実現欲求を高め、達成感を得ることができるため、個人の幸福感や満足度を高めることができます。

モチベーションが上がるためには、目標に対する関心を高めることが重要です。これには、目標が自身の興味や価値観に合致していることや、目標達成によって得られる報酬や評価が魅力的であることが挙げられます。

モチベーションが下がるとはどういう意味?

モチベーションが下がるとは、個人が達成したい目標に対して、自身がその目標を達成するための関心を失うことを指します。つまり、目標達成に対する意欲ややる気が低下するため、行動力も低下します。このような状態が続くと、個人の達成感や自己評価が低下し、自己効力感も低下するため、モチベーションを回復することが難しくなります。

モチベーションが下がる原因には、目標に対する関心が低下することや、目標が達成不可能であると感じることが挙げられます。また、疲れやストレス、不安や焦り、モチベーションを維持するための支援が不十分であることなどが、モチベーション低下の原因となることがあります。

モチベーションの種類

モチベーションには、主に「外発的動機付け」と「内発的動機付け」の2つの種類があります。それぞれの意味や内容について、確認しておきましょう。

■外発的動機付け

例えば、親が子どもに「テストで100点を取ったらお小遣いをあげるよ」と言うのは外発的動機付けです。 企業においても、営業インセンティブによる行動の促進やポストを与える事を目的とした役割委任など、外部からの報酬を元にした動機付けがこれに当たります。

▼インセンティブに関する記事はコチラ

インセンティブとは?~制度の種類やメリット・デメリット、成功事例から導入時の注意点など~

▼外発的動機づけ関する記事はこちら

外発的動機付けとは?内発的動機付けと比べたメリットとやる気を高める方法

■内発的動機付け

これに対し、その人が持っている興味関心を元にするのが内発的動機付けです。「自分が医者になりたいから今勉強するぞ!」というような行動が生まれるのは内発的動機付けによるものです。

企業においても、自分がキャリアの中で成し遂げたい事と繋がっている会社の目標があることや 自分の仕事自体に誇りを持っている事は内発的動機付けに当たります。

モチベーションを測定する方法

モチベーションは目に見えないものであり、測定がしづらいものです。しかし、モチベーションを可視化し、測定する方法は多くあります。ここでは、モチベーションを測定する方法について、代表的なものをご紹介します。

モチベーションサーベイ(従業員満足度調査)について

モチベーションサーベイ(従業員満足度調査)は、従業員のモチベーションを測定するための一つの方法です。この調査は、従業員の仕事に対する満足度やモチベーションを評価するために行われます。

通常、アンケート形式で行われ、従業員が自分の意見や感想を自由に表現できるように設計されています。この調査の結果をもとに、経営者やマネージャーは従業員のモチベーションを向上させるための施策を考えることができます。

また、従業員の意見を聞くことで、組織内の問題点を発見し、改善するためのアクションを取ることができます。モチベーションサーベイは、従業員の満足度を高め、組織全体の生産性を向上させるための重要なツールです。

モチベーショングラフについて

モチベーショングラフは、従業員のモチベーションを可視化するためのツールです。このグラフは、従業員が自分のモチベーションの変動を記録することで、自分自身のモチベーションのパターンを把握するのに役立ちます。

また、マネージャーやリーダーが従業員のモチベーションの変動を確認することで、適切なサポートやフィードバックを提供することができます。モチベーショングラフを使用することで、従業員のモチベーションを維持し、向上させるための対策を考えることができます。

モチベーショングラフは、従業員とマネージャーがコミュニケーションを取り合うための有効なツールとして活用されています。

モチベーショングラフ描き方

では、実際にモチベーショングラフはどのようにして描けば良いのでしょうか。モチベーショングラフを描く際の主なステップについて、以下でご紹介します。

①時間軸の設定

グラフの横軸には時間を設定します。通常は日付や曜日が使用されます。

②モチベーションの尺度の設定

グラフの縦軸にはモチベーションの尺度を設定します。通常は1から10のスケールが使用されます。

③モチベーションの記録

毎日のモチベーションのレベルを記録します。モチベーションが高い日は高い数値を、低い日は低い数値を記録します。

④グラフの描画

記録したモチベーションの数値をもとにグラフを描きます。時間軸に沿ってモチベーションの変動をプロットします。

⑤出来事の記載

大きくモチベーションの数値が変動したタイミングで、どのような要因があったのかについて記載します。

⑥分析と対策

グラフを分析してモチベーションの変動のパターンを把握します。モチベーションが低下する原因を特定し、対策を考えます。

社員のモチベーションが低い原因は?

社員のモチベーションが低い、低くなる原因は様々です。しかし、よくある原因について把握しておくことで、どのような事象が当てはまるのかを考えることができます。ここでは、社員のモチベーションが低い原因について、代表的なものをご紹介します。

不明確な目標

社員が自分の役割や目標が不明確である場合、モチベーションが低下することがあります。明確な目標が設定されていないと、社員は自分の仕事がどのように組織の成功に寄与しているのかを理解するのが難しくなります。

適切な報酬がない

社員が努力をしても報酬が適切でない場合、モチベーションが低下することがあります。報酬は必ずしも給与だけでなく、昇進の機会や表彰なども含まれます。報酬が適切でないと、社員は努力が報われないと感じることがあります。

職場環境の問題

職場環境が悪いと、社員のモチベーションが低下することがあります。例えば、職場の対人関係が悪い、上司とのコミュニケーションが不足している、職場の設備が不十分などが挙げられます。

適切なフィードバックがない

社員が自分の仕事に対するフィードバックを受け取らない場合、モチベーションが低下することがあります。適切なフィードバックがないと、社員は自分の仕事が評価されていないと感じることがあります。

成長の機会がない

社員が自分の成長の機会がないと感じる場合、モチベーションが低下することがあります。成長の機会がないと、社員は自分の将来に対する不安を感じることがあります。

モチベーションマネジメントって何?

モチベーションマネジメントとは、従業員のモチベーションを維持または向上させるための管理手法です。従業員のモチベーションが高いと、生産性が向上し、組織全体の業績が向上することが期待されます。

モチベーションマネジメントには、従業員のニーズや欲求を理解し、それに応えるための報酬や評価、職場環境の改善などが含まれます。また、従業員の自己実現の機会を提供することも重要です。モチベーションマネジメントは、従業員が自分の仕事に対する情熱や興奮を持ち続けることができるように、組織全体で取り組むべき課題です。

社員のモチベーションを上げるマネジメント

社員のモチベーションを上げるためには、マネジメント方法を工夫する必要があります。ここでは、社員のモチベーションを上げるマネジメント方法についてご紹介します。

目標設定とフィードバック

従業員のモチベーションを向上させるためには、明確な目標を設定し、達成度に対するフィードバックを定期的に提供することが重要です。目標は具体的で達成可能なものであるべきで、従業員が自分の成果を確認できるようにすることが大切です。また、目標達成に対する報酬や評価を設定することで、従業員の達成意欲を高めることができます。

職場環境の改善

従業員のモチベーションを高めるためには、職場環境の改善が不可欠です。快適な職場環境を提供することで、従業員のストレスを軽減し、集中力を高めることができます。また、従業員同士のコミュニケーションを促進するための施策を実施することで、チームワークを向上させ、従業員のモチベーションを高めることができます。

成長機会の提供

従業員のモチベーションを向上させるためには、成長機会を提供することが重要です。従業員が自分のスキルや知識を向上させることができる環境を整備することで、従業員の自己実現の欲求を満たすことができます。研修やセミナーの提供、キャリアアップの機会の提供など、従業員が自分の能力を向上させるための支援を行うことが大切です。

モチベーション管理の注意点

モチベーション管理は、過度な期待や指示をしてしまうと逆効果になる可能性があります。モチベーション管理の際の注意点を把握した上で、適切なアプローチを考えましょう。

個人差の尊重

モチベーション管理を行う際には、従業員の個人差を尊重することが重要です。従業員はそれぞれ異なる価値観や動機を持っているため、一律の対応では効果的なモチベーション管理ができません。従業員のニーズや要望を聞き、個別に対応することで、従業員のモチベーションを高めることができます。

過度なプレッシャーの回避

モチベーションを向上させるためには、適切なプレッシャーが必要ですが、過度なプレッシャーは逆効果となります。従業員に対する過度な要求や期待は、ストレスを引き起こし、モチベーションを低下させる可能性があります。

適切な目標設定やサポートを行い、従業員が自分のペースで成果を上げられる環境を整備することが大切です。

モチベーションアップによる企業経営のメリット

従業員のモチベーションが上がることで、企業経営には多くのメリットがあります。ここでは、モチベーションアップによる企業経営のメリットについて代表的なものをご紹介します。

生産性の向上

従業員のモチベーションが高まると、仕事に対する意欲やエネルギーが増加し、生産性が向上します。モチベーションが高い従業員は、自ら積極的に仕事に取り組み、効率的に業務を進めることができます。

従業員の満足度向上

モチベーションが高まると、従業員の満足度も向上します。従業員が自分の仕事に対する価値を感じ、達成感を得ることができると、職場に対する満足度が高まります。これにより、従業員の離職率が低下し、長期的な人材確保が可能となります。

企業としての競争力の向上

従業員のモチベーションが高まると、企業全体の競争力が向上します。モチベーションが高い従業員は、創意工夫を重視し、新しいアイデアや提案を積極的に行います。これにより、企業は革新的な製品やサービスを開発し、市場での競争力を強化することができます。

モチベーションマネジメントに成功した企業事例

総合エネルギー会社S社

S社は人事制度の見直しにより、管理職に対する部下からの期待や不満がアンケート等を通じて寄せられるようになってきたことから、新たに管理職に昇格した社員を対象にモチベーションマネジメント研修を導入しました。

一方向のレクチャー型ではなくロールプレイやグループワークを多用した研修スタイルによって、ゴールイメージを示さないマネジメントの難しさや、 どのような時に部下のモチベーションが下がってしまうのかを体感してもらい、管理職としての役割や機能を理解いただくことができました。

情報システム会社S社

情報システム会社S社は、技術進化は速く、多様化する中で低コスト高品質のシステム要求に対応するため、PL育成が課題となっていました。

先が見えないことによるメンバーのモチベーション低下などの問題に対処しながらメンバーをひとつにまとめてプロジェクトを推進していけるPLを育成するために、モチベーションマネジメント研修を導入しました。

研修後、自発的な定例ミーティングが開催されるなど確実な一歩としての実践が始まっています。

大手製造業K社

K社では、社内で「組織活性度調査」を行った結果、「上司と部下のコミュニケーション」や「チャレンジ精神」の不足、「この仕事ばかりやっていていいのだろうかという不安」から「組織力がうまく発揮されていない」という課題が表面化しました。

そこでプロアクティブリーダー研修を実施し、「マネジメント起点の組織風土改革」を行った結果、管理職それぞれが研修で学んだことを切り口として自分を変え、 目指すべき風土・方向に向けて会社を変えていこうと意識し始めることにつながりました。

モチベーションに関する代表的な理論

多くの研究や調査によりモチベーションに関する理論体系が提唱されています。 これらを活用する事で漠然としたモチベーションの把握とその原因と対策を社内でも考えることができます。その中でもいくつか代表的な理論を紹介します。

▼承認欲求に関する記事はこちら

承認欲求とは?意味や承認欲求が強い人の特徴・対処法は?メリット・デメリットも解説!

マズローの欲求階層説

心理学者のアブラハム・マズローは、「人間は自己実現に向かって成長する生きものである」という仮説の元に人間の欲求を下記のような5段階で整理しました。

1つの欲求が満たされることで1つ上の欲求を満たすような基本的な心理行動を表現しています。

「生理的欲求」:生きていくために必要な基本的欲求

「安全の欲求」:生活をする上で安全な(病気や事故のない)状態への欲求

「所属や愛の欲求」:社会的欲求とも言われる、集団への帰属意識や愛情を求める欲求

「承認欲求」:他者から尊敬されたり、自分の行動を認められたいという欲求

「自己実現の欲求」:自分のありたい姿に対して可能性の探求や創造性の発揮を求める欲求

特に現在のコロナショックの状況下は下位の欲求である安全や所属と愛の欲求が欠乏し、承認や自己実現の欲求といった仕事へのパフォーマンスに繋がる欲求に移行しにくいという意見もあります。

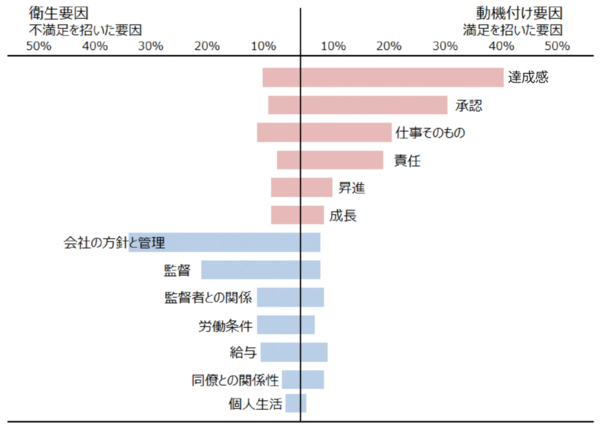

ハーズバーグの二要因論

こちらはフレデリック・ハーズバーグという心理学者が提唱した理論です。 人が仕事に対して、「満足だ」と感じる要因と「不満足だ」と感じる要因に分けられるというものです。

この理論で大切なのは、「満足と不満足は互いに影響するものではなく、それぞれ独立している」という事です。 言い換えると、「人生で満足している事が増えると、不満が減る」というわけではなく、不満を感じる要因を無くしたとしても、満足には繋がらないという主張です。

ハーズバーグは「不満足を招く要因」を「衛生要因」、「満足を招く要因」を「動機付け要因」と定義しました。

上図を見ても、衛生要因である給与や人間関係については「提供されて当たり前」だと感じており、これを満たし続けても満足には繋がりにくい事が分かります。

一方で、仕事の内容や会社から認められる事は「動機付け要因」であり、モチベーションに繋がりやすいと言えます。

先述したマズローの欲求階層と比較すると、下位の欲求である安全の欲求、所属や愛の欲求は「満たすことは大切だが、 それだけでは満足には至らない」とも言え、承認欲求や自己実現の欲求を満たすことが満足に繋がると考えられます。

期待理論

期待理論は、ビクター・ブルームが最初に提唱し、その後ポーターとローラーによって再定義されたました。人のモチベーションは、「努力×成果×報酬の魅力」に基づくといった理論です。

「努力」:どれくらい努力すれば、成果に繋がるかが分かっているか

「成果」:努力の結果、成果が得られると思えているか

「報酬の魅力」:本人に対して努力の結果得られる報酬が魅力的であるか

と説明され、そのひとつが満たされていても他が全く満たされていないと人はモチベーションが上がらないという主張です。

道筋が明確である努力が成果に結びつくと期待ができ、その成果による報酬が魅力的な場合に人は能動的に行動を起こすというように考えられます。

▼モチベーションの向上に関する記事はこちら

モチベーション向上の鉄則とは~モチベーション向上の公式~

▼【ES】に関する記事はこちら

CSとES(従業員満足度)の違いは?関係性や企業のメリット・低下リスクを解説

目標の魅力(やりたい)を高める「ラダー効果」

まず、1つ目は目標の魅力の高め方をお伝えします。

目標の魅力を高めるポイントは「ラダー効果」です。ラダーとは日本語で「はしご」の意味で、ラダー効果とは物事を抽象化(抽象のはしごを上る)して伝えることによってモチベーションを高める技術です。ラダー効果を説明するために、ある例をご紹介しましょう。

旅人がレンガを積んでいる3人の職人に出会いました。 旅人が「何をしているのですか?」とひとりひとりに質問したところ、

1人目の職人は「見ればわかるだろ、レンガを積んでいるのさ」と答えました。

2人目の職人は「教会を建てているんです」と答えました。

そして3人目の職人はこう答えました。「人々に安らぎを与えるための仕事をしている」。

3人の職人は皆、「レンガを積む」という同じ仕事をしていますが、質問に対する回答はそれぞれ異なっています。

1人目の職人は「レンガを積む」という「行動」を。

2人目の職人は「教会を建てている」という「目的」を。

3人目の職人は「人々に安らぎを与える」という「意義」を答えています。

では、3人の職人の中で誰が最も自分の仕事にやりがいを持ち、モチベーションを高く働いているでしょうか。おそらく3人目の職人でしょう。 3人目の職人は、自分の仕事を通じて成し遂げたいことを認識し、自らでその仕事の意義と価値を見出して取り組んでいます。

日々の業務の中でも同様のことが言えるでしょう。 大きなプロジェクトの一端を担うメンバーやルーチン業務を行っているメンバーは目の前の仕事を「行動」としてとらえ、自分自身のやっていることに意味を見出せず、モチベーションが低下することが多くあります。

日々の業務を依頼する際には業務を行っている背景や理由や、その仕事を通じて成し遂げられることなど、物事の水準を上げて、業務を意味付けし、モチベーションを向上させることができます。

危機感(やらなきゃ)を高める「コミットメント効果」

つづいて、2つ目は危機感の高め方をお伝えします。

危機感を高めるポイントは「コミットメント効果」です。危機感というと、定められた目標に対して進捗を確認することをイメージされる方もいるかもしれません。

しかし、一方的に進捗確認だけを行うと、「何度も確認されてつらい」「パワハラをされた」などと、相手にとってマイナスの感情を生んでしまいます。

ここでいう危機感(やらなきゃ)という意識を芽生えさせるポイントは「自分で決めたことに対する一貫性を働かせる」ことです。

人間は、「思想」「感情」「行動」の間に一定の食い違いしか許容できません。 ですので、ひとたび自分が決定を下したり、ある立場を取ったりすると、人間には自分の中での「一貫性」を保とうとする圧力がかかります。

例えば、自分の部下に対して「遅刻は絶対に許さない」と伝えた上司は、周囲から「時間に対して厳しい人間である」とみられたいという心理的要素が働き、「絶対に自分は遅刻できない」というコミットメントが生じることになります。

目標達成をすぐにあきらめようとしてしまったり、人から目標を与えられても今一歩やる気が出なかったりするメンバーに対しては、「他人からどのように見られたいか」ということから周囲に発信をさせ、コミットメントを引き出すことがポイントとなります。

▼コミットメントに関する記事はこちら

コミットメントとは?正しい意味や使い方、高める方法について解説!

達成可能性(やれそう)を高める「マイルストーン効果」

最後に、3つ目の達成可能性の高め方をお伝えします。

達成可能性を高めるポイントは「マイルストーン効果」です。マイルストーンとは小目標のことです。

達成可能性を高めるためには、目標達成までの道のりを明確にすることが重要です。 大きな目標を掲げることは大事ですが、目標達成までのプロセスが切られていないと、「実現できそうにないや」とメンバーが諦めてしまうこともあります。

例えば、売上を目標として設定している営業マンのケースで考えてみましょう。 売上はお客さま(他者)との関係によって決まるものであり、自分一人の力ではどうにもならない、と考えてしまうこともあります。

そのような際には「打合せの回数」や「アポイントを取得するために電話をした件数」など、自分の行動によって達成することができる目標を設定することが有効です。

アポイント取得のための電話件数が増えれば、お客様の数や打合せの回数も増え、売上の向上にもつながります。マイルストーンを設定する際には「成果」だけでなく、「実行」したかどうかで測れる指標を設ける、ということがポイントとなります。

以上のようにモチベーションを高めるための3つの要素をお伝えしてきました。 上記3つの要素を踏まえ、周囲のモチベーション向上に役立てていただければ幸いです。

▼モチベーションに関する記事はコチラ

モチベーションとは?定義やモチベーションを維持、向上させる方法

「モチベーション」と「エンゲージメント」の違いとは?

ここまでモチベーションに関する理論をご紹介しましたが、よく「エンゲージメント」(または「従業員エンゲージメント」、「エンプロイーエンゲージメント」)と混同されるケースがあります。 似ているようで両者は異なり、以下のように定義できます。

モチベーション:個人の動機付け(の源泉)

エンゲージメント:会社と個人の共感度合い

ただ、両者が密接に関係していることも事実です。

これまでは企業の利益の源泉が「決まったものを生産する」ことにあり、それを実行する社員を「終身雇用」で拘束することができていました。社員の欲求としても、安定を求めていたことが前提となっていました。

しかし、現在は決まった商品が売れ続けることは少なくなり、企業の利益の源泉が「社員のアイデア」になってきています。 社員も「自分の理想の働き方、目指すことの実現」を求め始めています。その結果、企業と社員の関係も相互に選択するような形に移行してきています。

そのため、企業側は社員の動機付けの源泉(モチベーション)は何かを適切に把握し、会社の方針への共感(エンゲージメント)をいかに高めるかが重要です。

経済産業省が発表した伊藤レポートでも企業が描いた戦略の実行度を高めるためにエンゲージメントが重要であることは言及されており、更に注目を集めています。

さて、ここまでビジョンの重要性や効果について説明しましたが、ここからは実際に企業経営におけるビジョンの活かし方について解説します。

アメリカの経営学者チェスター・バーナードによると組織の成立要素は「共通の目的」「協働意思」「コミュニケーション」の3つがあると言われています。 それぞれ企業経営においてどのような意味を持っているのか説明します。

モチベーション向上に繋がるマネジメントのポイント

社員のモチベーションを向上するためには、冒頭に説明した「内発的動機付け」に注目することが重要です。以下、代表的なマネジメントの方法を紹介します。

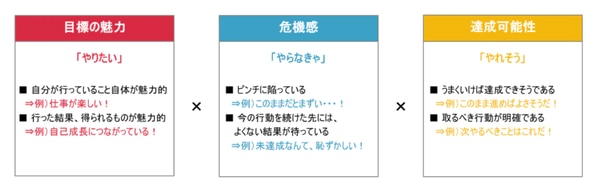

モチベーションの公式

モチベーションの高さ=「目標の魅力」×「達成の可能性」×「危機感」 で構成されていると考えられています。

「やりたい」と思う「目標の魅力」、「やれそう」という「達成の可能性」、そして「やらなきゃ」という「危機感」のそれぞれが高まることが重要です。

例えば、「すごくやりたいと思うし(目標の魅力あり)、必要性も感じている(危機感あり)けど、何から始めればいいかわからない・・・(達成の可能性なし)」というように、 3つのうちどれか1つでも欠けていると人は行動を起こしません。3つのバランスが大切だという考え方です。

簡単にそれぞれの高め方のポイント述べると、

「目標の魅力」 :行動に対する目的、意義を感じられる

「達成の可能性」:目標に対する行動のプロセスが明確になっている

「危機感」 :期日がはっきりしており、自ら周囲に宣言している

となります。自分の関わり方が「偏りすぎていないか?」、周囲の人が「この人は今何が足りていないのか?」を考えることで最適な関わり方を模索できます。

キャリアマネジメント(評価制度の運用)

マズローの欲求階層説を参考にすると、社員の「承認欲求」や「自己実現の欲求」を満たすことがモチベーションを高め、 生産的な行動を促すことに繋がると考えられます。

特に、「社員のキャリア」を会社の方針に沿った設計と社員の主体的な運用を促すことは効果的です。

会社としてそれぞれに求める役割、能力を定義して個人のキャリアステップを相互了解の元で描き適切に評価することで、 社員は会社の方針と個人の目指す姿への繋がりを感じ「認められた」「自分の成長に繋がっている」という実感をもって働くことができます。

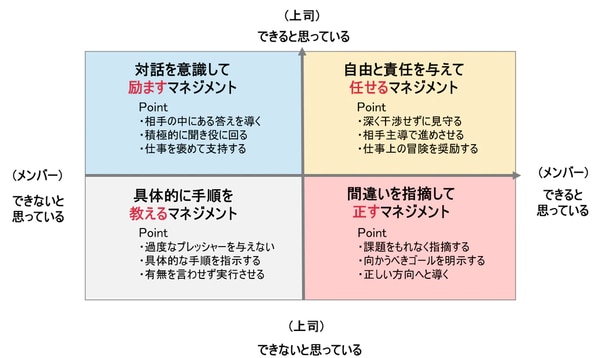

シチュエーショナルリーダーシップ

上司がメンバーの育成を行う上では、「状況にあった関わり方」(シチュエーショナルリーダーシップ)も大切です。

あるタスクを上司からメンバーに出す際に、その状況を縦軸「上司側の認識(上司から見てそのタスクをメンバーができると思っているかどうか)」、 横軸「メンバー側の認識(メンバーから見てそのタスクを自分ができると思っているかどうか)」として整理できます。

例えば、上司側が「できない」と思っていてメンバーが「できない」と思っている時には「なぜできないのか?」と問いただすのではなく「教える」という行動が効果的です。

モチベーションの公式と同じく、自分と他の社員がどの仕事でどの状況にあるのかを適切に判断して関わり方を変えることで、モチベーションの向上・維持に繋がりやすくなります。

▼リーダーシップに関する記事はコチラ

リーダーシップとは?今の時代に求められるスタイルは?

記事まとめ

企業成長のためには、現在の企業と社員の在り方において、これまで以上にモチベーションの向上機会を設けることが重要と考えます。

モチベーションとは動機付けであり、適切に社員のモチベーションの状態を把握し内発的動機付けを促進することで効果的なモチベーション向上に繋がります。

よくある質問

モチベーションとは?

「モチベーション」と調べると、「人が何かをする際の動機付け」という説明がされています。 「動機付け」についても、外部からの報酬を元にした「外発的動機付け」とその人が持っている興味関心を元にする「内発的動機付け」に分けられます。

「モチベーション」と「エンゲージメント」の違いとは?

よく「エンゲージメント」と混同されるケースがあります。 似ているようで両者は異なり、以下のように定義できます。

モチベーション:個人の動機付け(の源泉)

エンゲージメント:会社と個人の共感度合い