マネジメントとは?意味や役割、求められるスキルを簡単解説

「マネジメント」強化は、環境変化の激しい昨今、益々重要度が高まっています。そのため、マネージャーの役割や仕事内容、求められる能力、人材マネジメントの方法など、様々な考え方が飛び交い、百花繚乱の様相を呈しています。

本記事では、「そもそもマネジメントとは何か?」という本質を踏まえた、マネジメント能力開発のポイントをご紹介します。

目次[非表示]

マネジメントとは?

昨今、企業における「マネジメント強化」「マネジメント能力開発」の重要性が多く聞かれるようになりました。まずは、その現状をおさえましょう。

■様々な文脈で用いられる「マネジメント」

「マネジメント強化」機運の高まりとともに、様々な文脈で「マネジメント」という用語が用いられるようになりました。 よく聞かれるものを挙げてみましょう。

「ダイバーシティマネジメント」「タレントマネジメント」「パフォーマンスマネジメント」「モチベーションマネジメント」「コンフリクトマネジメント」「チェンジマネジメント」「ナレッジマネジメント」 など。

他にも様々なシーンで「マネジメント」が語られるようになった現代だからこそ、改めて「マネジメント」のそもそもの定義や本質に立ち返ることが肝要です。

▼ティール組織に関する記事はこちら

タレントマネジメントとは?導入方法や効果について解説

▼ナレッジマネジメントに関する記事はこちら

ナレッジマネジメントとは?広まる理由や効果について解説

マネジメントの定義

マネジメントの古典的定義として有名なものは、P.F.ドラッカーによる定義でしょう。ドラッカーによればマネジメントとは、「組織に成果を上げさせるための道具、機能、期間」であり、その責務を負うマネージャーとは、「組織の成果に責任を持つ者」と定義されています。

また、H.クーンツとC.オドンネルによる定義も有名です。彼らによれば、マネージャーの役割とは「Getting things done through others」(他者を通じて物事を成し遂げること)と定義されています。

そもそも「マネジメント」の語源を辿ると、マネージ(manage)とは「馬をてなづける」ことであり、それが転じて「困難な状況を何とかすること」です。

一般的には「経営」や「管理」を意味する「マネジメント」ですが、その役割を企業内で担うマネージャーに求められる役割をまとめるならば、「困難な企業、組織の状況をなんとかすること」であり、そのために「組織の成果に責任を持ち、他者を通じて物事を成し遂げること」と言えます。

言葉の定義からも、責任の大きさと困難さが滲み出ている役割と言えます。

▼マネジメント育成の落とし穴あるある3選 資料はこちら

■企業におけるマネジメントの本質

企業における「マネジメント」や「マネージャーの役割」を見定める上では、マネジメントの対象となる「組織」とは何か?を確認する必要があります。

「組織」とは、アメリカの経営学者チェスター・バーナードによれば「組織成立の3要素」から成り立つものです。

3要素とは「共通の目的」「協働意思」「コミュニケーション」であり、この3つが揃ってはじめて単なる人の集まり(集団)は、全体で機能する集まり(組織)となります。

例えば、満員電車に乗っているだけであればただの人の集まりですが、急病人が出た際には「急病人を助ける」という全員の「共通の目的」の元、「助けたい」と個々人が思い(協働意思)、急病人への声掛けや救急車の手配、車掌への連絡などの役割分担や外部連携の「コミュニケーション」を取ることで初めて「組織」と呼べる状態になります。

では、「組織」になぜマネジメントが必要になるのでしょうか。

それは組織の人数が増えると、コミュニケーションの複雑性が増すためです。組織の持つ「複雑性」という宿命を解消するためにマネジメントという役割が置かれています。

急病人を助ける例でいえば、3人で対応するのであれば「それぞれが何をすべきか(個々人の役割)」は簡単なコミュニケーションで確認しやすいですが、急病人が複数いるときに100人でその場に対処しようとすると、全体の意思疎通は難しくなり、その難しさを解消するため「コミュニケーションを束ねて判断する機能」が必要となります。

この機能こそが「マネジメント」の本質です。この定義でも分かる通り、欧米企業においても、日本企業においても全体を機能させるための「組織の結節点」としての「マネジメントの本質」は変わりません。

▼結節点に関する記事はこちら

結節点とは?ビジネスおける意味・結節点人材の必要性などを解説

マネジメントの種類

マネージャーの役割はコミュニケーションの結節点ですが、結節する位置や結節方法はマネジメントの種類によって異なります。

①トップマネジメント(最高経営者層)

トップマネジメントとは組織の最高経営者陣のことで、該当するのは、会長、社長、副社長、常務、専務など取締役会のメンバーや、組織の各部門を取り仕切る執行役員などを指します。

トップマネジメントには、組織の基本的な方針を決定し経営計画を立てたり、組織の運営方針を決めるなど、経営に関する総合的な意思決定と同時に、最終的な責任を担う役割があります。強力なリーダーシップが求められる層です。

②ミドルマネジメント(中間管理者層)

ミドルマネジメントとは、部門的経営管理を担うトップマネジメントと現場の作業管理者であるローアーマネジメントの中間に位置する存在で、該当するのは、支店長、工場長、本部長、部長、課長、係長、マネージャーなどの管理職です。

中間管理者には、トップマネジメントをサポートし、戦略的判断、指示・命令、組織の運営方針などを下層部へ正しく伝えることが求められます。またローアーマネジメント層を指揮監督し、ボトムの意見を吸い上げる役割も担います。

中間管理者は経営陣と現場の社員をつなぐ結節点であり、意思疎通が必要な組織運営において欠かせないポジションなので、組織が大きくなるほど重視されます。

③ローアーマネジメント(監督者層)

ローアーマネジメントとは、3つの中で最下層に位置する存在で、該当するのは係長や主任、現場リーダー、チーフなどがそれに当たります。下級管理者層や監督者層とも呼ばれます。

ローアーマネジメントは、直接末端の業務遂行を指揮・統制し、組織戦略や施策を現場の活動へ反映させながら、上層部が描いたビジョンの実現を目指す役割を担います。

▼プレイングマネジャーに関する記事はこちら

プレイングマネジャーとは?増えた背景や仕事内容を解説

マネジメントの役割

前述した通りマネージャーの役割とは、組織全体を機能させるためのコミュニケーションの結節点です。

具体的には人数が多いことで生まれるコミュニケーションの複雑性を縮減し、階層構造の中で生まれるコミュニケーションのズレを埋める役割です。

この結節点としての機能によって組織の縦のコミュニケーションをつなぎ、個々人の働きがいを高めながら、生産性を向上して事業全体の成果を創出することがマネジメント(管理職)に求められることであり、この機能は時代が変わっても、どこで働くにしても、本質的には変わらない部分です。

マネジメントの具体的な仕事内容

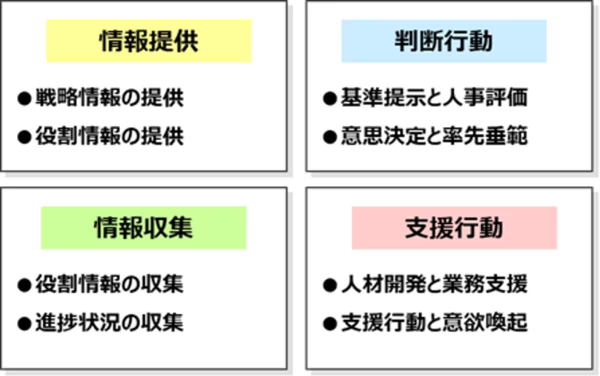

それでは上記の責任を果たすために、具体的にはどんな事が必要となるのでしょうか。 リンクアンドモチベーションでは、社会システム論を背景に下記の4つの領域、8つの機能を定義しています。

①情報提供

戦略情報の提供:業界動向や顧客ニーズという社外情報と、自社の戦略やその具体策の提示が必要となります。

役割情報の提供:自部署における使命や目標、部署内の役割責任を明示する必要があります。

②情報収集

役割情報の収集:職場内や関連部署との連携状況や部下の強み・弱みの把握、上位役職者からの要望把握なども含みます。

進捗状況の収集:顧客評価や業務の進捗度、トラブル状況や部下の成果について収集する必要があります。

③判断行動

基準提示と人事評価:行動指針や考え方を提示したり、評価基準を明確にして即時でのフィードバックも必要です。

意思決定と率先垂範:率先垂範の行動を見せるほかに、対立時の葛藤解消や必要に応じた役割変更なども時には必要です。

④支援行動

人材開発と業務支援:業務ノウハウの伝授や部下への学習機会、挑戦機会の提供が求められます。

動機形成と意欲喚起:業務の背景や意義を提示したり、個人成果の賞賛なども必要です。

マネジメントに必要なスキル

これまでマネジメントの定義や役割について説明してきましたが、マネジメントを実行するために必要なスキルとはどんなものがあるのでしょうか?ドラッカーはそのマネジメントに必要なスキルとして、次の4つを提示しています。

①意思決定のスキル

②コミュニケーションのスキル

③管理のスキル

④分析のスキル

ひとつひとつ見ていきましょう。

①意思決定のスキル

先の具体的な仕事内容でも触れた通り、マネージャーは仕事をする上で、何かを判断しなければならない場面は多々訪れます。その際、マネジメントにおける「意思決定」を行う場合は、必ずしも全会一致が良いとは限りません。

より良い決断には、異なる意見が出たり時にその見解が対立したり、さまざまな案が挙げられたりする中で選び抜いた意思決定が求められます。多様な意見や見解、複数の選択肢が出てこないときは、意思決定自体を見送る決断も必要です。

またマネージャーには、組織の目標に沿った明確なビジョンが求められます。判断がブレれば部下に不信感を与え、組織を統率する力も弱まってしまうことでしょう。

②コミュニケーションのスキル

複数人が働く組織で仕事をするため、意思の疎通は不可欠。同じ目標に向かって仕事を進めるには、チーム内の認識をひとつにして束ねる必要があり、その際に必要なのがコミュニケーションスキルです。

マネージャーは組織全体の目標を掲げ、そこに向かうための方法を示し、受け手である部下に自分の考えを理解してもらわなければなりません。

また、コミュニケーションは一方的なものではなく双方向に形成されるもの。相手の意見を傾聴し、相手の考えを理解・受容した上で、情報を伝えるといったように、相互理解を進めることが重要なのです。

③管理のスキル

仕事で成果を上げるために必要とされる管理のスキルには、以下の3つが挙げられます。

- 目標の達成に向けて、組織を適切に機能させること

- 生産性を高めるために、適切な事柄を適切に実施すること

- 仕事の基準を高め、組織が成す仕事の精度を上げていくこと

これらを実現するためには「評価測定」が重要です。一人ひとりに適切な役割・仕事を割り当て、それぞれが得意な分野で力を発揮することで成果は上がります。定期的に評価・フィードバックして仕事に活用することが求められます。

④分析のスキル

この世界には単体だけで存在しているものは何ひとつありません。組織の未来を創造していくには、経験値や勘に頼って対応するのではなく、客観的な視点から検証し、アクションを起こしていかなければなりません。

そこで重要になるのが分析のスキルです。組織の目標を達成し、成果を上げるには4大経営資源であるヒト・モノ・カネ・情報、これまで蓄積されてきた知恵や知識、技術などの資産や資源、リスクの分析および管理などが必要です。

マネジメントに今の時代が求めているポイント

今まで日本は年功序列の終身雇用が基本でしたので、管理職は一定均質化されたメンバーをマネジメントしてきました。

ただ現在グローバル化の推進や、女性活躍推進が起こっています。また副業や転職も一般的になってきました。

そのため、管理職は多様な価値観を持ったメンバーをマネジメントすることが必要になってきています。極端な例ですが、IT企業出身者の中国人の男性と、副業をしながら働いているインド人の女性をメンバーに持つような未来もあります。

そのため、今後のマネジメントには「多様性を束ねる力」が必須で求められます。当然難易度が上がりますが、歴史的にもイノベーションは「交流や組み合わせ」によって加速する事が証明されてますので、「多様性を束ねる力」は今後の日本の発展を考えても、重要になってくるでしょう。

■マネジメントのポイント ~「ワンショット」ではなく「サイクル」を~

マネジメント能力開発のポイントの一つが、単発の教育を提供するのではなく、継続的に「経験学習のサイクル」を回すことです。

経験学習(経験学習モデル)とは、組織行動学者のデービッド・コルブ氏が提唱した、人が成長していくサイクルに関する理論です。コルブ氏は、「経験」⇒「省察」⇒「概念化」⇒「実践」という4つのプロセスを繰り返すことによって人は学び、成長していくと主張しました。この経験学習は、マネジメント能力開発においても不可欠なものです。

しかし、昨今はコンプライアンスやセキュリティ対策の強化など管理業務が増大しており、多忙な現場を担うマネージャーは自ら経験学習のサイクルを回す余裕がなくなっています。また、事業環境が目まぐるしく変化しているため、一度学んだ知識・スキルが陳腐化するスピードも早くなっています。にもかかわらず、多くの企業におけるマネジメント能力開発は、新任課長研修や新任部長研修など、「入り口における詰め込み型のワンショット教育」が大半を占めているのが現状です。

環境変化に適応するため、また変わり続ける「上下」を結節していくためには、入り口だけのワンショット教育から脱却し、経験学習のサイクルを回し続けていかなければいけません。余裕のない現場で奮闘するマネージャーに自主的に学ぶことを促すのではなく、会社主導で継続的に内省の機会を提供していくことが、マネジメント能力開発の第一歩になるでしょう。

■マネジメントのポイント:「個力の強化」だけでなく「関係性の強化」を

マネジメント能力開発の2つ目のポイントが、マネージャー個人としての強化ではなく、「関係性」を強化することです。

マネージャーがマネジメントの本質である「結節点」としての機能を果たすためには、部下はもちろん上位役職者(経営層)や他部門のマネージャーなど、多くのステークホルダーとともに課題解決に取り組む必要があります。しかし、生産性向上が強く叫ばれる現代のマネージャーは、多くがプレイングマネージャーと化し、極めて多忙な日常を過ごしています。上司や部下とじっくり話す時間もとれず、短時間で多くの業務判断を下している人が大半です。

そのうえ、働く理由の多様化が進み、部下世代は「入社したら定年まで忠誠を誓う」などと考える人は一人もいなくなりました。一方で、マネージャーとその上司との関係性はかつてと変わらず「忠誠前提」であることがほとんどであり、あいかわらず上意下達のコミュニケーションが続いています。このような変化から、多くの日本企業では上司・部下間の世代間ギャップが生まれており、「板挟み状態」で苦しんでいるマネージャーが多いのが現状です。コミュニケーションの結節点であるべきマネージャーが、上下のコミュニケーションギャップの板挟みとなって孤立している状態では、マネジメントの本質的な役割を期待するのは難しいでしょう。

企業がマネジメント能力開発を促進しようと思うのであれば、マネージャーの個力を強化する機会を提供するだけでなく、ミドルマネジメントと現場の関係性、ミドルマネジメントとトップマネジメントとの関係性など、「関係性」を強化する取り組みが不可欠です。

▼プレイングマネージャーに関する記事はこちら

プレイングマネジャーとは?求められる役割や失敗例を紹介

▼マネジメント研修 効果に関する記事はこちら

効果的な管理職・マネジメント研修とは?実施ポイントを解説

■マネジメントのポイント:「知識・スキル」だけでなく「スタンス」を

マネジメント能力開発の3つ目のポイントが、知識・スキルの強化以前に、マネージャーとしての「スタンス」を強化することです。

昨今のマネージャーは、マネジメントの本質的な役割を忘れて(忘れざるを得ないほど日々の業務に追われて)、今できる範囲の仕事をこなすだけで手一杯になっています。その結果、「なぜ自分ばかり、こんなに忙しいのか・・・」という精神状態に陥り、「自分はできる限り頑張っているのだから、うまくいかないのは会社(経営層や本社機能)の問題だ」と割り切ってしまうマネージャーもいます。

マネージャーがこのような考え方に陥ると、もはや「結節点」というマネジメントの本質的な機能は果たせず、経営方針や本社主導の施策は現場に届かなくなります。このような状況を改善すべく、マネジメント層向けに「戦略理解」や「コミュニケーションスキル強化」といった研修を実施する企業も多くありますが、効果は期待できません。「結節点としての役割を果たそう」と思っていないマネージャーにどれだけ知識・スキルを提供しても、それらを発揮する動機がないからです。

このような状態に陥っているマネージャーに対しては、知識・スキルを強化する前に、まずスタンスを強化することから始めなければいけません。マネジメントの本質である結節点としての役割・責任を受け止め直すと同時に、あるべきマネジメント像と自分とのギャップを知り、それを埋めていく必要があります。マネジメントの原理原則に立ち返る機会を提供することこそが、「急がば回れ」の本質的な打ち手になるはずです。

マネジメント人材を育てるなら、リンクアンドモチベーション

ここまでマネジメントの定義や種類、必要なスキル等について説明いたしました。

弊社のストレッチクラウドでは、マネジメント人材を育てるために、まず、研修を通して事前に役割理解や役割遂行のための観点付与を行います。その後、360度評価によって周囲からの期待と満足を可視化し、役割遂行に向けた自己課題は何か/課題を解決するためのアクションプランは何かを明らかにするというワークショップを継続的に実施します。

結果として、マネジメント人材になるための自立的な成長サイクルを実現しています。

ストレッチクラウドの詳細は、以下のサイト・記事で詳しく解説しています。また、マネジメント育成に関する研修についても様々な目的に合わせて実施しておりますので、ご興味あればご確認ください。

▼参考:ストレッチクラウドの詳細はこちら

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/service

▼参考:マネジメントコミュニケーション研修についてはこちら

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/training/management/lincoln_action

▼参考:マネジメント役割理解研修 についてはこちら

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/training/management

記事まとめ

本ページで述べたように、商品市場や労働市場の変化から、各企業におけるマネジメント(管理職)能力向上はますます求められています。

しかし、マネジメントの本質をふまえて現代の問題を捉えるならば、旧来的なマネジメント職昇格時研修のみでは、何も変わりません。

ワンショットではなくサイクルで、個力の強化だけでなく関係性の強化までを実現しうるマネジメント開発の仕組みを。そして、知識・スキルだけでなくスタンス、マネジメントの本質に立ち返る機会を。

企業の重要課題となりつつあるマネジメント強化を成功させる上では、マネジメント強化の在り方そのものを見直すことが求められています。

(参考)マネジメントとは?定義や役割・今後必要なスキルを解説

【出典】P.F.ドラッカー「明日を支配するもの 21世紀のマネジメント革命」

(1999年、ダイヤモンド社)

【出典】P.F.ドラッカー「マネジメント【エッセンシャル版】基本と原則」

(2001年、ダイヤモンド社)

マネジメントに関するよくある質問

マネジメントとは?

マネジメントとは、一般的には「経営」や「管理」を意味します。マネジメントの古典的定義として有名なものは、P.F.ドラッカーによる「組織に成果を上げさせるための道具、機能、期間」であり、その責務を負うマネージャーとは、「組織の成果に責任を持つ者」とされています。また、H.クーンツとC.オドンネルによる定義も有名ですが、マネージャーの役割とは「Getting things done through others」(他者を通じて物事を成し遂げること)と定義されています。

マネジメントの役割と種類は?

マネージャーの役割とは、組織全体を機能させるためのコミュニケーションの結節点を担うことです。人数が多いことで生まれるコミュニケーションの複雑性を縮減し、階層構造の中で生まれるコミュニケーションのズレを埋める必要があります。

その具体的領域は①情報提供②情報収集③判断行動④支援行動となります。