自己肯定感とはどういう意味?高い人・低い人の特徴と高める方法を解説 | 管理職研修ならストレッチクラウド

目次[非表示]

仕事において、「失敗・ミスが怖くて挑戦できない・・・」「他人の評価が気になって萎縮してしまう・・・」といった悩みを抱えている人は少なくないはずです。

部下や後輩にこのような傾向が見られ、どう対処すべきか悩んでいるマネジャーも多いでしょう。このような心理は、「自己肯定感の低さ」からきている可能性があります。

自己肯定感とはどのようなもので、自己肯定感が低い場合・高い場合でそれぞれ仕事や人間関係にどのような影響をもたらすのでしょうか?

また、どうすれば高めることができるのでしょうか。今回は、現代社会に生きる人なら誰もが知っておきたい「自己肯定感」について解説していきます。

自己肯定感とは?

自己肯定感とは、「自分の良いところも悪いところも含めて、ありのままの自分を肯定する感覚」のことです。

「他人と比較して優れている」といった相対的な理由からではなく、誰かと比較しなくても、今の自分の全部を「そのままでいい」と認めて尊重する力が自己肯定感です。これは、同一人物でも高い時もあれば低い時もある、その時々の状況で認識が変化するものです。

自己肯定感が高い状態であれば、現状の自分の長所と課題の両方を適切に認識できているため、課題に対しても前向きに解決していこうと思い行動することができます。

また、周囲の人とも自分の長所と課題の認識がすりあっているため、自分では予想もしていなかった課題の指摘を受けて落ち込むということも少ないです。

自己肯定感は仕事だけでなく人生全般において、あらゆる物事に前向きに取り組むために役立つものだと言えるでしょう。

絶対的自己肯定感

絶対的自己肯定感とは、自分自身を無条件に肯定し、自己価値を高く評価する心理状態を指します。この感覚は、他人からの評価や外部環境に左右されることなく、内面から生じる自己受容の感覚です。絶対的自己肯定感を持つ人は、自分の長所と短所を包括的に受け入れ、自分の存在そのものに価値があると信じています。

これは、自己の内面に焦点を当て、自己理解と自己受容を深めることで養われます。絶対的自己肯定感は、自己尊重や内面的幸福感の源泉であり、ストレスや逆境に対する強靭な精神力を育むことができます。また、他者との健全な関係構築にも寄与し、自己実現への道を開く重要な要素です。

社会的自己肯定感

社会的自己肯定感とは、他人や社会集団からの評価に基づく自己価値の感覚を指します。この感覚は、周囲からの承認、評価、または所属感によって形成されることが多いです。社会的自己肯定感は、人間が社会的な存在であることから重要な要素であり、社会的承認や評価が高いほど、個人の自己肯定感も高まります。

これは、人々が所属する集団内での自分の地位や役割、他者との関係性に基づいて変動するため、外部からのフィードバックに敏感です。社会的自己肯定感は、集団内での適応や協調、社会的ネットワークの構築に影響を及ぼし、人間関係の質や社会的成功に密接に関連しています。ただし、過度に社会的評価に依存すると、自己価値が外部条件に左右されやすくなるリスクもあります。

自己肯定感が高い人の4つの特徴

自己肯定感が高い人には、いくつか共通する特徴があります。それぞれ、代表的なものを見てみましょう。

■主体性がある

自己肯定感が高い人は、自分の人生や選択に対する主体性を持っています。彼らは他人や環境の影響を受けにくく、自分の価値観や信念に基づいて行動することができます。

このような人々は、自分の意見や考えをしっかりと持ち、それを他人に伝えることができるため、リーダーシップの役割を果たすことが多いです。また、自分の意志で物事を進める能力があるため、目標を達成するための計画や戦略を立てることが得意です。

▼主体性について詳しい解説はこちら

主体性とは?自主性との違いや【5つの高めるコツ】について徹底解説!

■行動や思考が前向き

自己肯定感が高い人は、前向きな思考や行動を持つことが特徴的です。彼らは困難や障害に直面しても、それを乗り越える方法や解決策を見つけることができます。

また、ネガティブな状況や出来事に対しても、それをポジティブな経験として捉え、成長の機会として受け入れることができます。このような前向きな態度は、彼らのモチベーションを高め、成功への道を切り開く力となります。

■失敗を恐れない

自己肯定感が高い人は、失敗を恐れることなく、新しい挑戦や経験を積極的に受け入れることができます。彼らは失敗を終わりと捉えるのではなく、それを学びの機会として捉えます。

このため、失敗を経験しても、それを元に自分を改善し、さらに高いレベルに到達するための努力を惜しまない。このような姿勢は、彼らが持続的に成長し続ける原動力となっています。

■自分の感情をコントロールできる

自己肯定感が高い人は、自分の感情を適切にコントロールする能力を持っています。彼らは感情的な判断や行動を避け、冷静に状況を分析し、最適な選択をすることができます。

また、ストレスやプレッシャーの中でも、自分の感情を管理し、適切な対応を取ることができるため、多くの状況で冷静な判断を下すことができます。このような感情のコントロール能力は、彼らが困難な状況でも最良の結果を出すための重要な要素となっています。

自己肯定感の高い時の行動の特徴

自己肯定感はその時々の状況に左右されるものですが、高い状態の時には以下のような行動の特徴があります。

■自己肯定感の高い時は自分の長所も短所も認識できている

自己肯定感が高い時は、自分の状態を感情は抜きにして理解できている状態です。「自分はこういうことができる能力がある」「自分はこういう場面のときはこのような課題がある」と、自分の能力に対して感情的に評価せず認識しているので、冷静に課題に向き合うことができます。

長所もあると適切に認識できているため、課題に対しても前向きに解決しようというモチベーションを持つことができている状態になりやすいです。

■自己肯定感の高い時は主体的に失敗を恐れずチャレンジできる

自己肯定感の高い時は、自分自身の長所や課題を適切に認識しており、それが周囲ともすり合っているので他人の目や評価に振り回されることがありません。「他人からどう思われるか?」を気にして怯えることがなく、どんなことにも主体的に伸び伸びと挑戦することができます。

また、課題が周囲とすり合っているため、過度に失敗を恐れません。「失敗してもまた頑張ればいい」「周囲から適切にフィードバックがもらえる」と前向きに考えられるので、新しいことや難しいことにも果敢に挑んでいけます。

たとえ失敗しても後悔せず、失敗を成長の糧にすることができます。次々とチャレンジできるので経験値も上がり、成長のチャンスも多く得られるでしょう。

■自己肯定感の高い時は健全な人間関係を築ける

自己肯定感が高い状態の時は、自分の長所と課題が周囲とすり合っており、「自分で認知している長所や課題」だけでなく、「自分は認知していなかったけれど周りからは長所・課題だと思われていること」も認識できています。

したがって、周囲の人に何かフィードバックをもらったとしても、「この課題に対してアドバイスしてくれているんだな」と素直に受け取ることができ、傷つくことなく会話することができます。

周囲の人と自分の長所や課題がすり合っているからこそ、発言に対して過剰にネガティブに捉えることがないので、健全な人間関係を築くことができます。

自己肯定感が高い場合の影響

自己肯定感が高い人は自分の能力に自信を持っており、意欲的・積極的に仕事に取り組みます。そのうえ、ストレスや不安に強く、精神的に安定しているため、常に高いパフォーマンスを発揮することが可能です。新しいことに挑戦することを恐れないので、次々と経験・実績を重ね、早いスピードで成長していきます。

また、自己肯定感が高い人は自分の考えや意見を堂々と伝え、周囲からの反対意見に対しても冷静かつ建設的な対応をします。このようにコミュニケーション能力に優れているため、周囲との信頼関係を構築するのがうまく、チームワークを高める存在になることができます。

自らの長所を正しく把握しているのも自己肯定感が高い人の特徴です。自分の長所を存分に活かすことができるので、より良い成果を生み出すことができます。長所と同様に短所もしっかりと認識していますが、短所についてくよくよ悩むことはなく、周囲の力を借りることも含め、「いかにして短所を補うか」ということを前向きに考えることができます。

自己肯定感が低い人の4つの特徴

自己肯定感が高い人と同様に、自己肯定感が低い人にもいくつか共通点があります。ここでは、自己肯定感が低い人の特徴について、代表的なものをご紹介します。

■他者と比較する癖がある

自己肯定感が低い人は、自分の価値や能力を他者との比較を通じて評価する傾向があります。彼らは、他者の成功や能力を見ると、自分が劣っていると感じることが多いと言えます。このような比較的な思考は、自分の実力や価値を正確に評価することを難しくし、結果として自己評価が低くなることが多いでしょう。

また、他者との比較によって生じる劣等感や嫉妬は、自分自身を否定する感情や自己嫌悪を引き起こすことがあります。このような感情は、自己肯定感をさらに低下させる要因となります。このように、他者と比較して自己評価を低く判断し、それにより劣等感を感じて自己嫌悪を生み出すといった負のサイクルが起こると、自己肯定感が低い状態が続いてしまうでしょう。

■過去の環境や経験にトラウマがある

自己肯定感が低い人の中には、過去の環境や経験によるトラウマを持つ人が少なくありません。子供時代の虐待やネグレクト、学校でのいじめ、失敗体験など、これらの過去の痛みは深く心に刻まれ、長い時間その影響を受け続けることがあります。特に、成長期に受けた心の傷は、大人になってもその影響が色濃く残ることが多いのです。

これらのトラウマは、人が自分の価値や能力に対する信頼を低下させる大きな要因となります。例えば、子供時代に受けた虐待やネグレクトは、自分が愛される価値がないという感覚を持つ原因となることがあります。学校でのいじめや失敗体験は、社会的な場面での自分の位置や能力を低く評価するきっかけとなることが多いです。

また、トラウマを持つ人は、過去の経験を繰り返し思い出すことがあります。これは、心の中でその痛みや経験を解決しようとする自然な反応であるとも言えます。しかし、その過去の経験を繰り返し思い出すことで、現在の自分を否定する感情が強まることがあります。このような状態は、自己肯定感をさらに低下させるスパイラルを生み出す可能性があり、適切なサポートやケアが必要となります。

■承認欲求が強い

自己肯定感が低い人は、他者からの承認や賞賛を強く求める傾向があります。彼らは、自分の価値や能力を内部から確認するのではなく、外部からの評価に依存することが多いでしょう。

このため、他者からの肯定的な評価や賞賛を得ることで一時的に自己肯定感を高めることができますが、その反面、批判や否定的な評価を受けると、自己評価が大きく低下することがあります。このような承認欲求の強さは、自己肯定感を不安定にする要因となります。

▼承認欲求について詳しい解説はこちら

承認欲求とは?意味や承認欲求が強い人の特徴・対処法は?メリット・デメリットも解説!

■他者に依存する

自己肯定感が低い人は、他者に依存する傾向があります。彼らは、自分の判断や行動に自信を持つことが難しく、他者の意見や助けを求めることが多いと言えます。

このような依存的な態度は、自分の能力や価値を低く評価することを助長し、自己肯定感をさらに低下させることがあります。また、他者に依存することで、自分の意見や考えを持つことが難しくなり、他者の影響を受けやすくなることがあります。

自己肯定感の低い時の行動の特徴

自己肯定感の低い時の行動の特徴としては、以下のような点が挙げられます。

■自己肯定感の低い時はチャレンジ精神に乏しい

自己肯定感の低い時はありのままの自分を認めることができない状態のため、自分に自信がなくなり、行動を起こすことに対して不安を感じます。そのため、過度に失敗を恐れ、新しいことや困難なことに挑戦する勇気を持ちにくい状態になります。

また、失敗したときに「自分がダメだからこうなったんだ・・・」と落ち込み、挫折感を覚えがちです。マイナスの感情を引きずってしまうと、挫折が怖くてますます挑戦できなくなる悪循環に陥ることがあります。

■自己肯定感の低い時は承認欲求が強い

自己肯定感の低い時は、他人から評価されることで自分の価値を確かめようとします。それゆえ、「他人に認められたい」という承認欲求が強くなり、本質的な成果を上げることよりも、周りの人に褒められることを求めて行動が多くなる傾向にあります。

他人からの評価に重きを置いてしまう状態になっているため主体性が乏しくなり、自分で決断することを避けるようになります。

意思決定を周りの人に委ね、自分で決めざるを得ない状況でも「他人に否定されないかどうか」が気になり、適切な判断を下せない状態になってしまうこともあります。

■自己肯定感の低い時は他人と比べて自己嫌悪に陥る

自己肯定感の低い時は、他人と自分を過剰に比較する傾向があります。これは、自分の長所と課題を客観的に捉えることができていないがゆえに自分に対して肯定感を持てず、「他人と比べて優れている・劣っている」という基準でしか自分を評価できない状態になってしまっているためです。

もちろん、目標にしている人やライバルと比較することで自分を鼓舞するのは悪いことではありません。

しかし、常に他人と自分を比較し続け、「◯◯さんはできているのに、自分は・・・」と卑下し続けると、自分の能力を客観的に認識できず、自己嫌悪や劣等感で苦しむ原因になってしまいます。

自己肯定感が高いことで得られるメリット

自己肯定感が高い人は、多くのメリットを享受します。まず、精神的な健康が向上します。自己肯定感が高いと、ストレスや不安、抑うつといった負の感情に対して強く立ち向かうことができます。自己の価値を正しく理解し、困難な状況でも自分自身を信頼し続けることができるため、逆境にも柔軟に対応することが可能です。

また、対人関係の質が向上することも大きなメリットです。自己肯定感が高い人は、他者に対してもポジティブな態度を取りやすく、人間関係を築く際に信頼感や安心感を与えます。これにより、友情や愛情、仕事の関係など様々な人間関係が深まり、支え合う関係を築きやすくなります。

さらに、自己実現への道が開かれることも自己肯定感の高さから得られる利点です。自分自身の能力や価値を信じることで、目標達成や夢の実現に向けて積極的に行動することができます。困難や失敗に直面しても、それを乗り越えるための内面的な強さを持ち、持続的に努力することが可能になります。

自己肯定感が低い場合の影響

自己肯定感が低い人は、子どもの頃など過去の失敗によって自信を失い、自分自身にマイナスのイメージを抱いていると言われます。そのため、仕事に対しても消極的でパフォーマンスが低く、期待される成果を出すことができません。 また、自己肯定感が低い人は自分の価値や能力を低く見積もっていることもあり、失敗を恐れる気持ちが強く、「自分にはどうせできない」とチャレンジを避けがちです。そのため、成長のチャンスがあっても活かすことができず、「自分ができることだけをやる」という姿勢で現状維持に甘んじてしまいます。周囲とのコミュニケーションにおいても自分の意見を明確に伝えるのが苦手で、チームワークや協調性に欠けることがあります。

自己肯定感の低い時に注意すべきこと

自己肯定感の低い状態の時は、自ら自己肯定感を下げるような行動をして、ますます「自分はダメだ・・・」と自己否定する負のループに陥りがちです。このような負のループから抜け出すには、どのようなことに注意すればいいのでしょうか。

■課題を漠然と捉えない

仕事などでより大きな成果をあげようとする姿勢は素晴らしいものです。

しかし、「もっと頑張らないと」「この程度ではダメだ」と漠然とした感覚で捉えてしまうと、今の努力を否定することにつながります。

自己肯定感の低くなっている場合は、ありのままの自分を受容できていないがゆえに、足りない部分にばかり目が向き、何もかもができていないような感覚に陥りがちです。

そのため、自信をなくしてしまうばかりか、適切に課題を認識できずに悪循環から抜け出せなくなってしまい、何も課題を解決できなくなってしまいます。

■ネガティブな思い込みに囚われない

自己肯定感の低い時は、ネガティブな思い込みが強くなる傾向にあります。「◯◯しなくてはならない」「◯◯したら絶対に失敗する」「○○できない自分は無価値だ」といった自分が作り上げた思い込みにとらわれ、自分自身を縛り付けてしまいやすくなっています。

ネガティブな思い込みから解放されるには、まずは「それが思い込みであると自覚すること」が大切です。

自分自身の行動を振り返ってみたとき、判断した基準が「◯◯しなくてはならないから」「◯◯すべきだから」というような「べき論」になっていた場合は要注意です。客観的で正しい判断ではなく、思い込みによって誤った判断をしている可能性があります。

自己肯定感を高くする方法

他者と比較して得られる一時的な肯定感ではなく、「本当の意味での自己肯定感」を高めるにはどうしたらいいのでしょうか? 自分で自己肯定感を高めるための具体的なテクニックをご紹介します。

■今抱えている不安を書き出して客観視する

自己肯定感が低く、常に不安に苛まれている状態になっている場合は、「今自分が抱えている不安」を紙などに書き出してみましょう。アウトプットすることで、頭の中を支配していた漠然とした不安が自分から切り離され、客観視できるようになります。

不安の正体を冷静に見つめることで、「これは思い込みだったんだな」「自分を過少評価してしまっていたな」などと自覚できる可能性があります。

また、「こんなことに不安を感じているのはバカらしい」というような気付きを得られることもあるでしょう。このような気付きがあると、自分は何ができて何ができないのかを明確に認識することができるため、解決に向けた具体的行動ができるようになります。

■第三者とすり合わせする

自分で不安を書き出し、長所や課題を言語化できたら上司や同僚とその長所と課題をすり合わせしてみましょう。

自分では課題だと思っていたことも、周囲から見ると実はよくできており、課題ではないと言われることもあるかもしれませんし、逆に自分では長所だと思っていても、周囲から見ると改善できるポイントがもっとあるかもしれません。

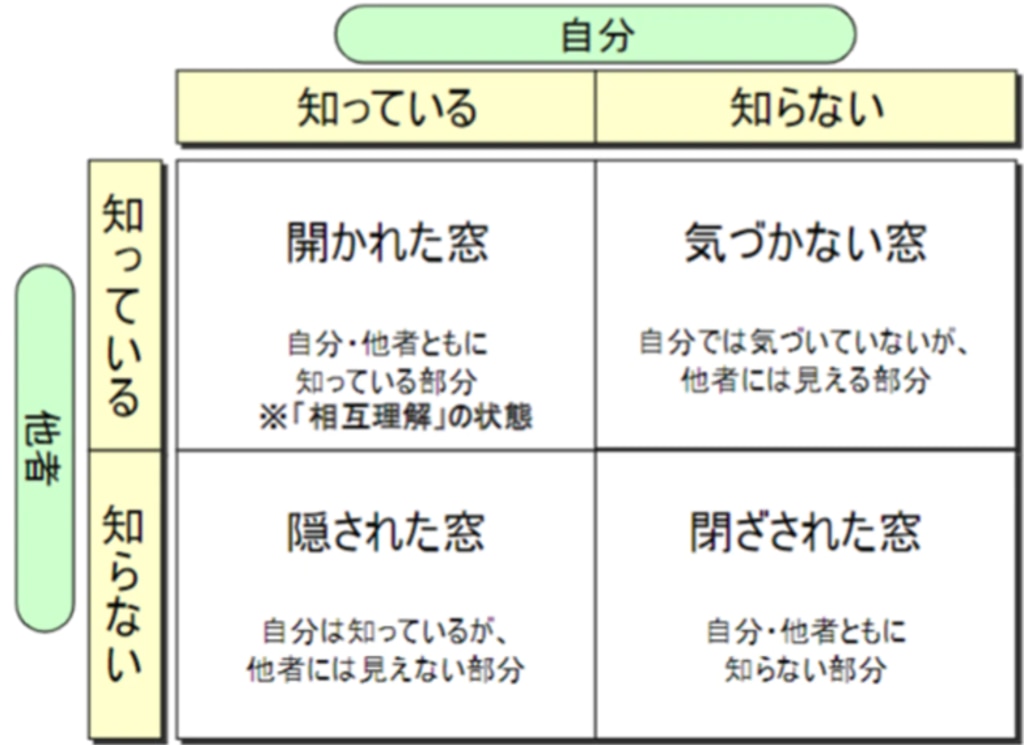

心理学モデルの一つに「ジョハリの窓」というものがあります。

周囲とのコミュニケーションをとる中で、隠された窓である自分の認識を周囲に開いていき、気づかない窓である自分では気づいていない周囲からの認知を知っていくことで、自分の長所・課題が明確になり、どのような課題解決の行動をとるべきかが分かります。

■適切にフォローする

自己肯定感を高めるために、上司やリーダーが行うべき適切なフォローにはいくつかの重要な要素があります。まず、部下やチームメンバーの成果や努力を認識し、適切に評価することが重要です。ポジティブなフィードバックは自己効力感を高め、自己肯定感の向上に寄与します。

また、失敗や挑戦を奨励し、失敗から学ぶ文化を育むことも大切です。失敗を責めるのではなく、成長の機会として捉えることで、チームメンバーはリスクを恐れずに新しい挑戦を試みることができます。

自己肯定感を高めたいのなら、リンクアンドモチベーション

ここまで自己肯定感について説明してきました。

自己肯定感が低い時はありのままの自分を認めることができない状態にあたり、その解決の方向性として「今抱えている不安を書き出して客観視する」「第三者とすり合わせする」ことをお伝えしました。

リンクアンドモチベーションでは様々な研修を提供していますが、自分自身をコントロールする上で、身に付けるべき重要な視点として「変えられることだけにエネルギーを注ぐ」ことを挙げてます。私たちは普段、「変えられない」と分かっているはずのことに、多大なエネルギーや労力を費

やしている場合が多く見られるのではないでしょうか。「変えられるもの」とは何か、どのように自身をコントロールしていくのか、を体感型研修でわかりやすくお伝えいたします。

▼セルフコントロールとは?意味や身に付けるメリット、高める方法を解説!

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/column/0084

▼総合不動産 D社グループ 事例記事:

~プラス思考を生み出す“思考の切り替え”が、成長を促す「自分創り」に繋がる~

https://solution.lmi.ne.jp/hr_development/case/1184

まとめ

自己肯定感は、同じ人でも高くなったり低くなったりを繰り返すものです。前向きな思考で、どんなことにでも自信を持って取り組んでいくためには、自分自身の状態に自覚的になり、客観視することが大切です。

本記事でご紹介したようなコツを意識し、自分の状態を適切に捉え、思考を切り替えられるようにしていきましょう。

よくある質問

自己肯定感が高い人の特徴は?

自己肯定感が高い人は、自分の価値を認識し、困難な状況においても自分を信じることができる特徴があります。彼らは他人の評価に左右されにくく、自分の意見や考えを持ち、それを堂々と表現することができます。また、失敗やミスを経験しても、それを成長の機会と捉え、自己否定をせずに前向きに取り組むことができるのも特徴的です。

加えて、主体性も高く、自分から物事に積極的に取り組むといったことも、自己肯定感が高い人の特徴だと言えます。

自己肯定感が低い人の特徴は?

自己肯定感が低い人は、自分の価値や能力に対して疑念を持ちやすい傾向があります。他人の意見や評価に敏感で、批判や否定的なフィードバックを受けると深く傷つきやすいです。また、新しい挑戦や変化を避けることが多く、安全圏での行動を選ぶことが多いです。

自分の感情や考えを他人に伝えるのが難しく、他者との関係構築にも不安を感じることがあります。加えて、他者との比較を自己評価の軸としており、劣等感を感じやすいといった特徴もあるでしょう。

自己肯定感を高めるには?

自己肯定感を高めるためには、まず自分の長所や成功体験を意識的に振り返り、それを認識することが大切です。日常の小さな成功も積極的に評価し、自分を褒める習慣を持つことが効果的です。

また、ポジティブな自己暗示やアファメーション(肯定的な言葉による自己暗示)を取り入れる、新しいことに挑戦して自己肯定感を高める、そして信頼できる人とのコミュニケーションを深めることも、自己肯定感を向上させる手助けとなります。