アンガーマネジメントとは? 研修に取り入れるメリットや効果、実践方法を解説

仕事中にイライラしてしまうこと、思うように感情をコントロールできないことはありませんか?

アンガーマネジメントは1970年代にアメリカで生まれたとされ、当時は、DV(家庭内暴力)や軽犯罪者の矯正プログラムのために作成されたと言われています。現在ではそれが一般化し、生産性向上や働く人の心の健康等と紐づけられさまざまな企業研修でも取り入れられています。

ここでは「怒り」の種類やその仕組み、企業研修として扱うメリットなど、「アンガーマネジメント」について解説します。

目次[非表示]

アンガーマネジメントとは?

アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで生まれたとされ、当初はカウンセラーやセラピストたちの間で怒りの感情と上手に付き合うための方法、という認知でした。

その後、軽犯罪を犯した人に対する矯正教育プログラムとして採用され認知が広がり、またその後2001年のアメリカ同時多発テロで社会不安が大きく広がるとともに、アンガーマネジメントも広く注目されるようになりました。

アンガーマネジメントは、「怒り」そのものを悪とし怒らないようにするということがは本質的な目的ではなく、怒りの感情と上手に付き合うための心理教育・心理トレーニングです。

今では企業における研修、医療の世界、青少年教育、人間関係のカウンセリング、アスリートのメンタルトレーニングなどの分野で幅広くアンガーマネジメントは活用されています。

その中でも企業研修の1テーマとしてのアンガーマネジメントは注目されており、多くの企業でアンガーマネジメント研修が導入されています。これまで以上に企業においてアンガーマネジメントが注目されている背景は、働き方改革などに象徴される価値観の大きな転換があげられると言われています。

「多様な価値観の増加への適応策として」「パワーハラスメント防止の手法として」「多様なメンバーと協働するチームビルディングの手法として」今や企業組織に所属する社員において基礎筋力としてのアンガーマネジメントは不可欠であり、企業全体としても生産性向上のために取り組むべきテーマの一つとなっています。

▼セルフマネジメントに関する記事はこちら

若手ビジネスパーソン向けセルフマネジメント強化のススメ

アンガーマネジメント研修とは

アンガーマネジメント研修とは、怒りの感情を適切にコントロールし、その感情を生産的な方法で表現するための技術や戦略を学ぶトレーニングのことを指します。怒りは自然な感情であり、適切に管理されれば、自分自身や他者との関係を向上させるための動機となることもあります。しかし、制御されない怒りは対人関係の問題や職場でのトラブル、さらには法的な問題を引き起こす可能性もあります。

アンガーマネジメント研修の主な内容は以下の通りです。

怒りの理解:怒りが生じる心理的、生理的なメカニズムを理解することで、感情の起源やトリガーを認識する。

自己認識:自分の怒りのパターンやトリガーを認識し、それをどのように表現しているかを理解する。

コミュニケーションのスキル:非攻撃的なコミュニケーション技術を学び、他者との対話を円滑にする。

ストレス管理:リラクゼーション技法やマインドフルネスを取り入れ、日常のストレスを軽減する方法を学ぶ。

問題解決のスキル:怒りの原因となる問題や対立を効果的に解決するための技術や戦略を習得する。

認知再構築:ネガティブな思考や信念を認識し、それをより建設的なものに変える技法を学ぶ。

感情の表現:感情を健康的で生産的な方法で表現する方法を学ぶ。

対人関係のスキル:他者との関係を強化し、対立を避けるための技術や戦略を習得する。

アンガーマネジメント研修は、個人の自己認識を高め、感情を適切に表現し、他者との関係を向上させるための具体的なツールや戦略を提供します。この研修を受けることで、参加者は日常生活や職場での対人関係の質を向上させることが期待されます。

アンガーマネジメント研修のプログラム

アンガーマネジメント研修の詳細なプログラムとして、以下のような内容が考えられます。

プログラム名 |

説明 |

実施形式 |

怒りの理解 |

怒りの心理的、生理的なメカニズムを学びます。感情の起源やトリガーを認識し、怒りの感情がどのように生じるのかを理解します。 |

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク |

自己認識 |

参加者は自分の怒りのパターンやトリガーを特定します。自分の怒りの表現方法やその原因を深く探るアクティビティを行います。 |

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク |

コミュニケーションのスキル |

非攻撃的なコミュニケーション技術を習得します。ロールプレイやシミュレーションを通じて、他者との対話スキルを向上させます。 |

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク |

ストレス管理 |

リラクゼーション技法やマインドフルネスの実践を通じて、日常のストレスを軽減する方法を学びます。ストレス源を特定し、それに対処する方法を習得します。 |

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク |

問題解決のスキル |

怒りの原因となる問題や対立を効果的に解決するための技術や戦略を学びます。具体的な問題解決のステップや方法を習得します。 |

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク |

認知再構築 |

ネガティブな思考や信念を特定し、それをより建設的なものに変える技法を学びます。認知の歪みを認識し、再構築する方法を習得します。 |

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク |

感情の表現 |

感情を健康的で生産的な方法で表現する方法を学びます。感情の表現の練習やフィードバックを通じて、適切な感情の表現方法を習得します。 |

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク |

対人関係のスキル |

他者との関係を強化し、対立を避けるための技術や戦略を学びます。相手の立場を理解するためのエンパシースキルや、対人関係の構築方法を習得します。 |

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク |

アンガーマネジメント研修を行う際には、上記のプログラム構成をご参考にしてください。ただし、前提となる「怒りへの理解」や「自己理解」のステップを飛ばしてしまうと、怒りに対する認識が浅いままノウハウだけ学ぶことになり、効果的ではありません。

しっかりと前提をすり合わせた上で、アンガーマネジメントの技術を伝えるようにしましょう。

また、アンガーマネジメント研修は、一度きりのイベントではなく、継続的な学びと実践のプロセスであることを理解することが重要です。研修後も参加者が学んだスキルや知識を日常生活に取り入れ、実践することで、真の変化や成果が得られるようになります。そのため、研修の終了後もフォローアップやサポートを提供することが、研修の成功に繋がります。

アンガーマネジメント研修の目的

アンガーマネジメント研修を実施する目的は、企業によって様々です。代表的な目的としては、

・思考・行動のコントロール

・衝動的な反応のコントロール

・広い視野を持つ

といったものが挙げられます。このような課題について思い当たる場合には、アンガーマネジメント研修が効果的かもしれません。

思考・行動のコントロール

アンガーマネジメント研修の主要な目的の一つは、参加者が自らの思考と行動をコントロールする能力を高めることです。怒りは、しばしば非合理的な思考や過度な反応を引き起こす可能性があります。

研修を通じて、参加者は自分の感情や思考の背後にある原因やトリガーを認識し、それに対してどのように反応するかを選択する能力を磨きます。具体的には、認知の歪みを特定し、それを再構築する技法や、感情の高まりを感じたときに冷静になるためのストラテジーを学びます。この能力は、日常生活や職場での対人関係の質を向上させるために不可欠です。

衝動的な反応のコントロール

衝動的な反応のコントロールは、アンガーマネジメント研修の中心的なテーマの一つです。怒りの感情が高まると、人はしばしば即座に反応し、後悔するような行動をとることがあります。このような衝動的な反応は、対人関係のトラブルや職場での問題、さらには法的な問題を引き起こす可能性があります。

研修では、参加者が自分の感情の高まりを早期に認識し、それに対して適切に対処する方法を学びます。具体的には、深呼吸やリラクゼーション技法、瞑想などのストレス緩和方法を習得します。

また、衝動的な反応の背後にある感情や思考のパターンを理解し、それを変えるための戦略や技法も学びます。衝動的な反応を自律的に抑える方法を学ぶことで、参加者は衝動的な反応をコントロールし、より考えられた行動をとる能力を身につけます。

広い視野を持つ

アンガーマネジメント研修の重要な目的の一つは、参加者に広い視野を持つことの価値を教えることです。怒りの感情は、しばしば狭い視点や偏見、誤解に基づいて生じます。このような状況下での怒りは、他者とのコミュニケーションの障壁となり、対人関係のトラブルを引き起こす可能性が高まります。

研修を通じて、参加者は他者の立場や視点を深く理解するエンパシーの技法を学びます。エンパシーは、他者の感情や考えを理解し、共感する能力であり、これにより対人関係の質が向上します。さらに、多角的な視点からの問題解決の方法や、異なる背景や文化を持つ人々とのコミュニケーションスキルも習得します。

アンガーマネジメントの効果・メリット

■メリット① 怒りを感じる頻度が低くなり、それによるストレスがなくなる

怒りを感じることで、無駄な感情にイライラさせられてしまったり、それによって後悔することが少なからずあります。アンガーマネジメントができるようになると、そのようなストレスを低減することができ、心の健康にもつながります。

■メリット② 感情を素直に表出でき、意思伝達がスムーズになる

適切ではない怒りに支配されてしまうと、本当に相手に伝えたかったことや実現したかったことが伝わらず誤解を招いてしまうということがあります。アンガーマネジメントによって、怒りという感情のベールではなく言葉で適切に意思を伝えることができるようになります。

■メリット③ 違いの存在に寛容になり、自分の柔軟性や視野が広がる

アンガーマネジメントの一歩目は自分や相手の「怒りの裏の感情」を理解することですが、当然人は一人一人価値観や考え方が異なります。その違いをそのまま受け入れる癖をつけることで自分自身の視野を広げ、しなやかに人間関係を築くことができるようになります。

■メリット④ 教育や指導でも役に立てられる

アンガーマネジメントは、自分自身の怒りに対してだけでなく関わる人の怒りへの対処や部下・メンバーに対する働きかけとしても有効です。指導者としては必須で身につけておきたい力です。

■メリット⑤ 仕事の生産性が上がる

デメリットにも記載の通り、怒りという感情の表出は人間環境・職場環境の悪化と、それによる生産性の低下を引き起こしかねません。アンガーマネジメントを身につけることで、感情によるコミュニケーションの捩れを解消し、仕事の生産性を上げることができます。

■メリット⑥ パワハラの防止につながる

アンガーマネジメントは、怒りやストレスの扱い方を学ぶためのトレーニングです。このトレーニングをすることで、怒りをコントロールしたり高圧的な態度になることを抑制したりして、パワーハラスメントを防止することにつながります。

怒りのタイプを知るアンガーマネジメント診断

怒りのタイプを客観的な指標をもとに把握するためには、「アンガーマネジメント診断」を活用すると良いでしょう。アンガーマネジメント診断とは、いくつかの質問に答えて、その点数の内容をもとにして怒りのタイプを分類・診断するものです。

アンガーマネジメント診断の質問や回答方法、結果の見方として、以下のようなものが挙げられます。

【質問】

Q1. 世の中には尊重すべき規律があり、人はそれに従うべきだ

Q2. 物事は納得いくまで突き詰めたい

Q3. 自分に自信があるほうだ

Q4. 人の気持ちを誤解することがよくある

Q5. なかなか解消できない、強いコンプレックスがある

Q6. リーダー的な役割が自分に合っていると思う

Q7. たとえ小さな不正でも見逃されるべきではない

Q8. 好き嫌いがはっきりしているほうだ

Q9. 自分はもっと評価されていいと思う

Q10. 自分で決めたルールを大事にしている

Q11. 人の言うことをそのまま素直に聞くのが苦手だ

Q12. 言いたいことをはっきりと主張すべきだ

【回答方法】

・まったくそう思わない:1点

・そう思わない:2点

・どちらかというとそう思わない:3点

・どちらかというとそう思う:4点

・そう思う:5点

・まったくそう思う:6点

【結果の見方】

・「Q1+Q7」の合計点が1番高い→ 「公明正大」タイプ

・「Q2+Q8」の合計点が1番高い→ 「博学多才」タイプ

・「Q3+Q9」の合計点が1番高い→ 「威風堂々」タイプ

・「Q4+Q10」の合計点が1番高い→ 「外柔内剛」タイプ

・「Q5+Q11」の合計点が1番高い→ 「用心堅固」タイプ

・「Q6+Q12」の合計点が1番高い→ 「天真爛漫」タイプ

アンガーマネジメント診断をすること自体でも、まずは自分のタイプや傾向を知ることができます。しかし、アンガーマネジメント診断を行った後には、自分の怒りのタイプに応じたアンガーマネジメントを行うことが大切です。診断をした後に行動を変えることで、自分の怒りのマネジメント方法を身につけて、習慣的に実行することができます。

また、タイプは必ずしも毎回一緒になるとは限りません。自分が置かれている環境や習慣の変化によって、怒りのタイプや傾向も変わる可能性があります。定期的に自分の現在のタイプを把握しておくことで、怒りと上手く付き合うことができるでしょう。

アンガーマネジメントをすべき社員の特徴

怒りという感情は、人間であれば誰もが持ち得ますしけして恥ずかしいことではありません。一方、上記のメリット・デメリット等を踏まえると、できればあらゆる人が持った方が良い力でもあります。

その中でも特にアンガーマネジメントをした方が良い社員としては、下記が挙げられるでしょう。

■①普段から、怒りの「度合い」が強い社員

怒りの種類のテーマでも記載の通り、怒る人はちょっとしたことですぐに怒ったり、怒りの持続時間が長かったりという特徴があります。そういった社員はアンガーマネジメントを身につけることで本人にとっても周囲にとっても良い影響があります。

■②主張が少なく、ストレスを溜めがちな社員

一方でなかなか怒りとちう表出をしない人もいますが、そういう人は逆に怒りにつながる感情を自分の中に溜め込み、結局いつか爆発してしまうことにもなりかねません。セルフコントロールの一環として、アンガーマネジメントを身につけることがお勧めです。

■③パワハラなどへの理解、メンバーのマネジメントが必要になるリーダーや管理職層

ハラスメント等は近年注目されつつありますが、倫理上・法律上のボーダーラインを満たせば良いだけではなく「相手の価値観」によって認識が変わってしまうものでもあります。

だからこそ、相手の価値観・感情を理解して受け入れるということ、自分だけでなく周囲(部下)にもアンガーマネジメントができるようになるということがこれからのマネジメント層には求められます。

▼パワハラに関する記事はこちら

パワハラとは?当てはまる言動や特徴、効果的な対処法とは

アンガーマネジメントの流れ

アンガーマネジメントは主に下記のような流れで身につけていきます。

■自分の感情が動きやすいシーンや条件を知る

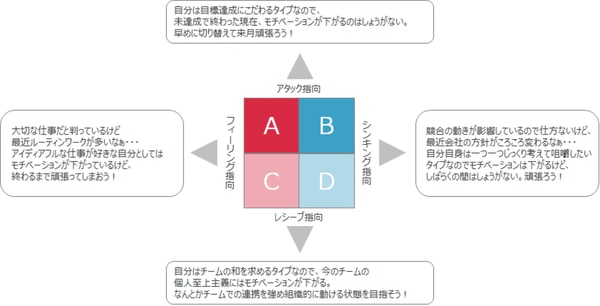

人はそれぞれ異なる価値観やモチベーションを持っています。まずは自分自身のその特性を自覚することが、自身のアンガーマネジメントの一歩目です。同時に、他者に対してもその理解をし受け入れられるようになっていきましょう。

参考:モチベーション特性

■怒りを感じてもなるべく外に出さない

怒りが適切な表現・伝達方法となるシーンも一部ありますが、ほとんどの場合は第一次感情の代替にすぎず、またそれによってよりコミュニケーションがこじれてしまう場合もあります。

怒りは大体の場合、何かを相手にリクエストする場合に起こります。しかし、怒ってる人からはネガティブな印象を持つ一方、気持ちよくそのリクエストを受け入れようとはなり得ません。まずは感情に振り回されず、外に表出しないようにする努力をしましょう。

※アンガーマネジメントの具体の手法としては「イライラしたら6秒待つ」「数を引き算で数えて、反射を遅らせる」「考えることをやめ、頭の中を真っ白にする」などがあります。

■怒りをコントロールする方法を知る

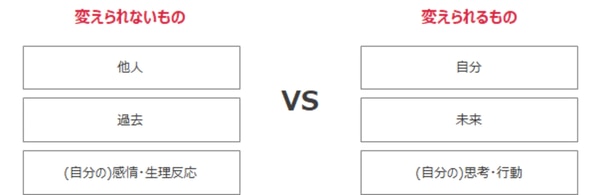

怒りという表出は、多くの場合何かの要望があるとき と記載しましたが、場合によっては「変えられないもの」も世の中には存在します。だからこそ、まずは変えられるものを認識し、「変えられるもの」にエネルギーを集中することです。

参考:「変えられるものと変えられないもの」 「変えられないもの」ではなく「変えられるもの」に注力することが、視野狭窄から脱却するための第一歩です

そうすることで、自身の許容範囲が増え怒りの発生要因が少なくなるのと同時に、怒りが生まれた際もそのコントロールをする方法が見えやすくなります。具体的な方法については次の章で説明していきます。

■「~するべき」という価値観を変える

アンガーマネジメントにおいて、許容範囲を広げることは、怒りをコントロールするために非常に役立ちます。許容範囲を広げるためには、自分に対して「〜するべき」という厳しい価値観や理想像を捨てることが必要です。

また、自分自身や周囲の人々に対して、完璧を求めることをやめ、認めることが重要です。これにより、自分自身や周囲の人々とのストレスを減らすことができ、怒りを感じやすくなる状況を回避することができます。

さらに、許容範囲を広げるためには、自分自身や周囲の人々に対して、より寛容な態度を持つことが必要です。自分自身や周囲の人々について、より多くの理解と寛容さを持つことで、怒りを感じることが減り、より良好な人間関係を築くことができます。

アンガーマネジメントを研修で行う効果

アンガーマネジメントを研修に取り入れた際に期待できる効果として、下記のような内容が挙げられます。

■①ハラスメント防止

昨今では企業内でのハラスメントについて取りざたされることが増えてきましたが、上司が自分の怒りをコントロールできず、望ましくない方法で部下に怒りを発散させることでパワーハラスメント等に発展することもあります。

一方で、パワハラと言われることを恐れて逆に部下をうまく指導できない悩みということも起こりえます。マネジメントの立場にある人はアンガーマネジメントを取り入れることで、自身の感情をコントロールしながら適切に部下を指導できるようになると考えられます。

■②人間関係の向上

アンガーマネジメントを取り入れることで、職場の人間関係が良くなることが期待できます。職場にすぐに怒りを爆発させる社員がいれば、周囲に影響を与えて萎縮させてしまったり、コミュニケーションが取りづらくなってしまいます。

しかし怒りをコントロールする方法を身に着けることで、適切な怒りの表出ができたりネガティブな影響を与えることを防ぐことができます。

■③生産性向上

人間関係の向上とも連動しますが、アンガーマネジメントは企業の生産性向上にもつながることが期待できます。怒りの感情をコントロールできていないと、自分自身が仕事に集中できなくなるだけでなく、周囲の同僚や職場全体にも遠慮させてしまったり、仕事の連携がしにくくなってしまいます。

怒りを制御できれば、職場全体が集中力を維持したまま業務に取り組むことができたり、コミュニケーションが活性化することが見込まれ、生産性の向上にも寄与すると考えられます。

記事まとめ

今回はアンガーマネジメントをテーマに、「怒り」が発生するメカニズムやアンガーマネジメントを行うことの効果、企業研修として取り扱うメリット等について説明してきました。

怒りは誰もが持つ感情だからこそ、それをどう取り扱うかが自分自身の心の健康やパフォーマンス、ひいては職場への貢献や生産性向上にもつながってきます。逆に、怒りをうまくコントロールすることで爆発的なエネルギーに変換することもできるのです。

アンガーマネジメントを身に着け、より良い生き方や仕事のパフォーマンス向上につなげていきましょう。

(参考)マネジメントとは?定義や役割・今後必要なスキルを解説

よくある質問

アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントは、「怒り」そのものを悪とし怒らないようにするということがは本質的な目的ではなく、怒りの感情と上手に付き合うための心理教育・心理トレーニングです。 今では企業における研修、医療の世界、青少年教育、人間関係のカウンセリング、アスリートのメンタルトレーニングなどの分野で幅広くアンガーマネジメントは活用されています。

怒ることのデメリットとは

怒ることのデメリットは以下の4つが挙げられます。

①健康への悪影響

②本人や周りの心的ストレスの蓄積

③職場環境や人間関係の悪化

④コミュニケーションがスムーズにいかず、生産性が低下

ただし、アンガーマネジメントでは、「怒ること」そのものが悪ではなく、怒るべきところでは怒ることで問題が改善したり、自分自身を救うことにつながると考えます。 だからこそデメリットを認識した上で、怒るべき(怒っても良い)こと/怒るべきでないことの線引きができるようになること、そのコントロールの仕方を知ることが重要です。

アンガーマネジメントを研修で行う効果とは

アンガーマネジメントを研修に取り入れた際に期待できる効果として、下記のような内容が挙げられます。

①ハラスメント防止

②人間関係の向上

③生産性向上

怒りを制御できれば、職場全体が集中力を維持したまま業務に取り組むことができたり、コミュニケーションが活性化することが見込まれ、生産性の向上にも寄与すると考えられます。