マインドセットとは?意味やビジネスでの活用法をわかりやすく解説

「マインドセット」とは、経験や教育、先入観など様々な要素から形成される思考パターンや固定化された考え方のことを指し、個人の信念や価値観も意味します。 時代の変化とともに人材の多様化が進む中、ますます価値観の違いを感じる場面が多くなっているかもしれません。 一方、企業組織が成長し、社会に価値を届けるためには、一定のマインドセットが重要となります。 本記事ではマインドセットの意味をや目的とともに、階層別に持つべきマインドセットや、 マインドセットの方法、効果的な研修や事例についてお伝えいたします。

目次[非表示]

マインドセットとは

■マインドセットの意味

マインドセットとは、英語の「mind(心)」と「set(セット、状態)」を組み合わせた造語であり、「ものの見方」「思考パターン」「物事を判断したり行動したりする際に基準とする考え方」といった意味を持ち、ビジネスシーンでは「成果を出すための心構え」といった意味で用いられるのが一般的です。

1.経験

2.教育

3.先入観

マインドセットの具体例は、価値観や思い込み、信念や暗黙の了解等が代表的です。

近年、マインドセットがポジティブであるか否かが、専門性やスキルよりもパフォーマンスに影響があると言われており、ポジティブな成長マインドセットへの関心が高まっています。

マインドセットの主な種類

マインドセットは、ビジネスパーソンに共通して必要なものと階層別に必要なものに分類されます。

■グロース・マインドセット(成長型)

グロース・マインドセットとは「自分の能力は、努力次第で成長させることができる」という考え方のことです。

グロース・マインドセットは

● 向上心を持っている

● 粘り強い

● 失敗から学ぶことができる

● 挫折しにくい

というような特徴に現れます。

グロース・マインドセットを持つ人は、失敗や挫折をしても、その事実から目をそらさずに、問題解決に取り掛かります。

例えば、テストで及第点を超えたとしても「数学の○○をもっと重点的に復習することで、次回はもっといい点が取れる」と自ら基準を上げて改善を試みたり「△△君は数学が得意だから勉強法を聞いてみよう」とさらなる成長を望みます。

グロース・マインドセットを持つ人にとっての失敗は、成長ができないこと・止まることです。なぜなら、彼らは能力は伸ばせるものだと信じているからです。だからこそ努力を重ね、努力こそが人をより有能にしてくれると信じているのです。

■フィックスト・マインドセット(固定型・停滞型)

一方、フィックスト・マインドセットとは「能力は生まれつき決められていて、変わらない」という考え方です。

フィックスト・マインドセットは

●自分は能力があり、その能力を周囲に対し証明しようとする言動

●やる前からこれはできないと諦めてしまう

●失敗に対して否定的

というような特徴に現れます。

グロースマインドセットを持つ人は、失敗や挫折をしても、その事実から目をそらさずに、問題解決に取り掛かりますが、フィックスト・マインドセットを持つ人は、失敗や挫折から目をそらし、「自分にはできるはずがなかった」「どうせ自分なんて」と自己防衛に走ってしまう傾向があると言われています。

例えば、テストで平均点より低い点数だったとしても「僕より低い点数の人はまだまだいる」と自分よりも成果が出ていない人に焦点を当て、満足してしまうことがあります。

フィックスト・マインドセットを持つ人は、自分が他者からどのように評価をされるのかを気にするのに対し、グロースマインドセットを持つ人は、自らを向上させることにフォーカスします。

また、フィックスト・マインドセットを持つ人たちにとっての失敗はつまづくことです。「能力は生まれつき決められていて、変わらない」と信じているので、努力をすることは、自分が無知であることを証明していることと同義、努力することは、悪だと思い込んでいます。

こういったフィックスト・マインドセットは、自らの成長機会を失ってしまうことに直結しますし、グロース・マインドセットを持つことで、個人の未来は大きく変わってきます。

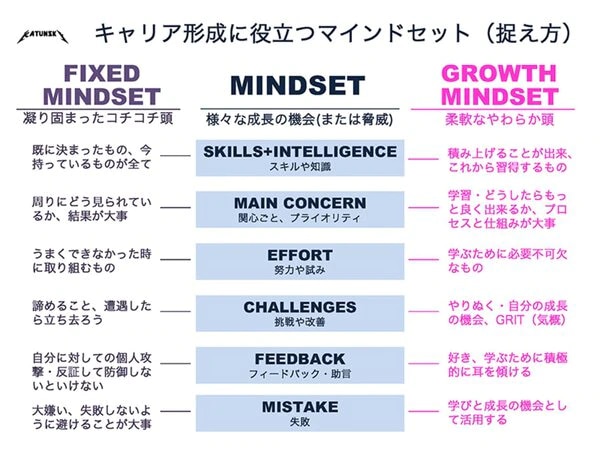

■マインドセットの成長型と固定型の違い

スタンフォード大学 心理学教授のキャロル・ドウェック教授の研究結果によると、マインドセットは「グロース・マインドセット」と「フィックスト・マインドセット」の2つに大別されます。

以下の具体例を基に、「グロース・マインドセット」と「フィックスト・マインドセット」の2つを比較してみましょう。 次のような状況を想像してください。

「大切なミーティングがある日に限って寝坊してしまい、駅まで急ぎ足で向かうあなた。急いでいたこともあり、駅のホームの階段で転んでしまい、朝から落ち込んでしまいます。大切なミーティングでは、顧客との取引を取りまとめることができず、ガックリ。家に帰って夫に話をするも、そっけなくされてしまった。」 いかがでしょうか。

フィックスト・マインドセットの人間は、上記の状況を聞くと「最悪な一日だ」「やっていられない」「いいことなんてない」「自分に能力はない」といった発言をします。 しかし、よく考えてみてください。転びはしましたが、怪我はしていませんし、取引も受注とまではいきませんでしたが、失注をしたわけではありません。 夫にもそっけなくされただけであって、もしかしたら彼も疲れていた、嫌なことがあったのかもしれません。ネガティブなことがあったかもしれませんが、致命的なことは何一つ起きていません。

こういった状況下に遭遇すると、フィックスト・マインドセットの人間は、すぐに自分に能力はないと思ってしまうのです。 グロース・マインドセットの人間は、「怪我をしてミーティングに間に合わないなんてことにならなくて良かった」「今日、取引を取りまとめることができなかったが、着実に前に進めている」「次こそは取引を締結できる」「もしかしたら彼も何か嫌なことがあったのかもしれない、明日何があったのか聞いてみよう」というような反応・捉え方をする傾向にあります。 嫌なことがあって、落ち込むのは、人間であれば誰しもあることです。

しかし、グロース・マインドセットを持つ人間は、そこで諦めることなく、物事をポジティブに捉え、立ち向かうことができることが特徴です。 ここで大切なのは「マインドセットは変えられるもの」であることを認識することです。

生まれつき自分はフィックスト・マインドセットである、ということではなく、自分次第でフィックスト・マインドセットをグロース・マインドセットに変えていくことはもちろん可能です。

目標を達成するため、夢や願望を実現させるためにも「変えられるもの」にフォーカスすることが極めて重要です。

以下で2つのマインドセットをもう少し詳しく比べ、どうすればフィックスト・マインドセットをグロース・マインドセットに変えていくことできるのかについて見ていきましょう。

個人のマインドセット

個人のマインドセットとは、個々の人の信念や経験、育ってきた時代背景などから形づくられる思考の傾向のことを言います。グロース・マインドセットとフィックスト・マインドセットのいずれかを持つ人もいますが、多くの人は両方を持ち合わせているものです。個人がビジネスなどで成果をあげるためには、第一に自分自身のマインドセットの傾向を知ることが重要です。

企業のマインドセット

企業のマインドセットとは、企業が掲げる理念や歩んできた歴史、これまでのビジネス実績などから形成してきた価値観のことを言います。分かりやすいところで言えば、一人ひとりの従業員が自らの裁量で行動するベンチャー企業と、トップの号令のもと一体となって動く大企業ではマインドセットは大きく異なります。時代の流れや市場の変化に合わせてマインドセットを変えることは重要ですが、少人数で従業員の入れ替わりが少ない組織ほどマインドセットを変えにくいと言われます。

■企業のマインドセット教育の目的

企業がマインドセット研修を実施するのは、マインドセットには「伝播する」という特性があるからです。 組織の結節点であるマネジャーやリーダーが、ポジティブなマインドセットを持っていれば、そのポジティブなマインドセットは部下にも伝わります。 逆にネガティブなマインドセットを持っていて、常日頃から「どうせできない」「しょせん自分なんて」「やっぱりできなかった」といったマインドセットをマネジャーやリーダーが持っていた場合、部下も同じような思考に陥ってしまうでしょう。 だからこそ、結節点であるマネジャーやリーダーには、ポジティブなマインドセットが求められます。「どうせ自分には」ではなく「自分だから」「自分こそは」という気持ちを持ち、「やってみなければわからない」と自己暗示をかけることが大切です。

■組織に必要なマインドセットとは?

組織がポジティブなマインドセットを持っていることは、非常に重要です。なぜならマインドセットは、「伝播」するからです。 では、ポジティブなマインドセットとは、具体的に何を指すのでしょうか。私たちは「成長志向」のマインドセット、グロース・マインドセットが極めて重要だと考えます。 成長のない組織は、存続することができません。組織が成長し、社会に価値を届けるためにも「成長志向」のマインドセットが大切です。「成長志向」のマインドセット(グロース・マインドセット)については、後ほど詳しく解説します。  ※引用:Agenda note キャリアを成功に導く「柔らか頭=GROWTH MINDSET」を手に入れよう【最終回 遠藤克之輔】

※引用:Agenda note キャリアを成功に導く「柔らか頭=GROWTH MINDSET」を手に入れよう【最終回 遠藤克之輔】

企業のマインドセット教育の重要性

企業がマインドセット教育を行うことで、多くのメリットがあります。ここでは、企業がマインドセット教育を行うことの重要性についてご紹介します。

ポジティブな感情が伝わる

マインドセットには「伝播する」という特性があります。組織の結節点であるマネジャーやリーダーがポジティブなマインドセットを持っている場合、そのポジティブなマインドセットは部下にも伝わります。

このような理由から、企業にとってマインドセット教育を行うことは非常に重要です。なぜなら、個々の人がポジティブなマインドセットを持つことで、組織としての挑戦を促進することができるからです。

さらに、ポジティブなマインドセットは組織の雰囲気を向上させ、チームメンバーのモチベーションを高める効果もあります。ですから、マインドセット教育は組織の成功に不可欠な要素です。

部下の自信につながる

「自分だから」「自分こそは」「やってみなければわからない」といったポジティブなマインドセットを持っている個人は、まず自分に対して期待を抱きます。この期待は、自分の能力や可能性を信じる自信の源となります。

自信がつくことで、未知の領域や新しい挑戦にも恐れずに取り組むことができるようになります。そして、その自信は他者にも伝わり、周りの人々もその人を信頼し、サポートするようになります。

ポジティブシンキングが浸透する

そして、その中で生まれる成功体験がさらなる自分への期待に繋がる、ポジティブなサイクルを生み出すことにつながるのです。このサイクルは、個人の中でポジティブシンキングが浸透することを促進します。ポジティブシンキングが浸透すると、その人は困難や障害に直面しても、それを乗り越える方法や解決策を見つけることに焦点を当てるようになります。

組織に属する全員がこのポジティブサイクルを生み出すことで、組織全体のエネルギーも向上します。そして、ポジティブシンキングが組織全体に浸透すると、チームの連携やコミュニケーションがスムーズになり、新しいアイディアや革新的な取り組みが生まれやすくなります。

階層別にみた社員に必要なマインドセット

新入社員と中堅社員、管理職では、必要なマインドセットが変わってきます。それぞれに必要なマインドセットについて解説していきます。

■新入社員

新入社員(新卒社員)にとって重要なマインドセットは、「プロフェッショナルとしての自覚」「ゼロからの出発であるというスタンス」です。学生にとってアルバイトは副業ですが、社会人になったら仕事が本業になります。プロフェショナルとしてのマインドセットを身に付けなければ、社会人として活躍することはできないでしょう。また、変なプライドや先入観は捨てて、ゼロから出発するというスタンスも重要です。この姿勢があれば、貪欲に新しい知識・スキルを吸収でき、加速的に成長することができるでしょう。

■中堅社員

中堅社員になると、ひととおりの業務を経験し、一定の知識・スキルを備えているため、周囲からも一人前のプレイヤーとして認識されています。周囲の期待に応えるためには、仕事をやり抜く責任感や主体的に仕事に取り組む姿勢が求められます。また、中堅になるとチームを持つようになったり部署をまたいだプロジェクトに参加したりする機会も増えるでしょう。そこで役割を果たすには、周囲のメンバーに好影響を及ぼす姿勢や、他人を活かすことで自分を活かすという考え方が必要になります。

■管理職

管理職になったら、経営層が決定した方針に沿ってチーム・部署として成果を創出していかなければいけません。自分のことだけでなくチーム・部署全体を良い方向に導くことを考えて行動する必要があるため、当然、求められるマインドセットも変わってきます。プレイヤーとして活躍していたときより一段高い視座を持ち、全体最適を意識し、会社の未来をつくるマインドセットが求められるでしょう。

■部下にグロース・マインドセットを持ってもらいたいリーダーへのアドバイス

マインドセットは、組織に属する関係者全員に伝播するからこそ、より多くのメンバーがグロース・マインドセットを持っていることが重要です。部下にグロース・マインドセットを持ってもらうために、組織の結節点であるリーダーが注意すべきは、以下の3点です。

1.小さな成功体験を伝えてあげる

1つ目は、小さな成功体験を伝えてあげることです。

グロース・マインドセットへ変化するために大きな成功をする必要はありません。小さくても良いので、成功体験を積み重ね、それを伝えることがメンバーの自己肯定感に繋がり、少しずつマインドが変化していきます。

2.ミッションやビジョンを語る

2つ目は、ミッションやビジョンを語ることです。

メンバーがミッションやビジョンを意識し、自身の業務と結び付けることができれば、失敗に対しての認識を変え、マインドセットを促すことに繋がります。

どのような状況でメンバーがフィックスト・マインドセットになりがちなのかを把握する

どのような状況でメンバーがフィックスト・マインドセットになりがちなのかを把握することも重要です。人の外見が十人十色であれば、マインドセットも十人十色です。

チームのメンバーがいつ、どのような状況だとフィックスト・マインドセットになりがちなのかを把握することで、リーダー自らが適切なタイミングでフォローやサポートをすることが可能になります。

マインドセットのシーン別の活用例

では、実際にどのような場面でマインドセットを活用すれば良いのでしょうか。ここでは、代表的なマインドセットの活用シーンについてご紹介します。

採用面接のマインドセット

採用面接を行う際のマインドセットは、応募者のスキルや経験だけでなく、その人のポテンシャルや適応性を見極めることが重要です。

例えば、「この候補者は今は完璧ではないかもしれないが、成長の余地や学ぶ意欲があるか?」という視点で面接を進めることで、組織の将来的なニーズに合った人材を見つけることができます。また、面接官自身も「私は候補者を公平に評価し、最善の判断を下す」という自己認識を持つことが求められます。

目標設定のマインドセット

目標を設定する際のマインドセットとしては、挑戦的でありながら達成可能な目標を探求することが鍵です。

具体的には、「この目標は私たちのビジョンやミッションに合致しているか?」「達成するためのリソースやサポートは十分にあるか?」といった疑問を持ちながら、目標を設定します。また、失敗を恐れずに新しい取り組みを試みることの重要性を認識し、失敗を学びの機会と捉えるマインドセットも必要です。

コーチングのマインドセット

コーチングを行う際のマインドセットは、相手の成長と自己実現をサポートすることを中心に据えるべきです。

コーチとしては、「私の役割は答えを与えることではなく、相手が自らの答えを見つける手助けをすることだ」という認識を持つことが大切です。

具体的な活用例としては、質問を通じて相手の考えを深める、フィードバックを与える際には相手の感情や立場を尊重する、そして相手の成功を心から祝福するといった態度を持つことが挙げられます。

人材育成のマインドセット

人材育成において、若手のうちからグロース・マインドセットを醸成することは大切です。しかし、どのようにマインドを醸成したら良いのでしょうか。

今回は、グロース・マインドセットを醸成するための方法をご紹介します。

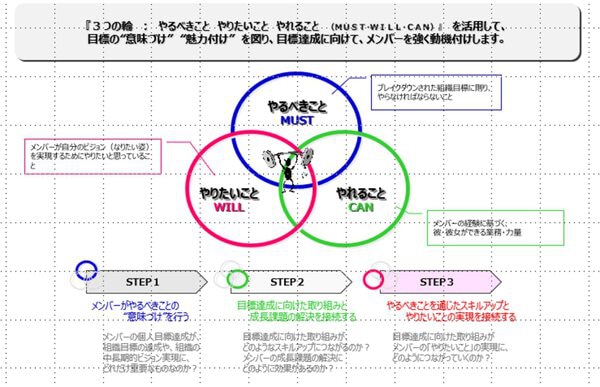

■モチベーションを高めるには

常にグロース・マインドセットを保つためには、高いモチベーションを維持することが必要です。それでは、モチベーションを高く保つためには、どうしたら良いのでしょうか?

学術的に、モチベーションを上げるためには下記3つの観点を高くセットすることが重要と言われています。

①Must:やるべきこと

②Will:やりたいこと

③Can:やれること

それぞれ具体的に何を指しているのかについて、ご説明します。

①Must:やるべきこと

まず初めに、メンバーがやるべきことの"意味づけ"を行います。

なぜメンバーがグロース・マインドセットを身に付けると良いのか、組織に対してどのような影響があるのかを伝えましょう。そうすることで、メンバーは自分のマインドセットを変える必要性や重要性を理解することができます。

②Can:やれること

次に、メンバーが「私にもできそう」と思えるようにする必要があります。なぜなら、自分にとっても組織にとっても必要なことであるとわかっていても、達成可能性を感じられない場合は、「自分にはできない」と思い込んでしまう可能性があるからです。

マインドセットの場合は、「マインドセットは誰でも変えられるものである」ことを伝え、彼/彼女にも変えられることを伝えることが大切です。

③Will:やりたいこと

最後に、個人のやりたいことと接続させます。①Mustでは組織との接続を行いますが、③Willでは個人の意思との接続を行います。

メンバー自身がグロース・マインドセットを身に付けることで、「何を達成したいのか」「どんな自分になりたいのか」を考えます。そうすることで、メンバー自身がグロース・マインドセットを身に付けたいという気持ちが高まります。

このWill/Can/Mustが重なることで、個人のモチベーションは高まります。

そのためマネジャーがメンバーとコミュニケーションを取る際には、3つの観点を意識してグロース・マインドセットへのモチベーションを高めることが重要となるでしょう。

成功するためのマインドセット方法

グロース・マインドセットを醸成するためには、まずはモチベーションを高めることが重要だということがご理解いただけたのではないでしょうか。

では、フィックスト・マインドセットになっている人はグロース・マインドセットになれないのでしょうか?

誰でもグロース・マインドセットになることができます。そのためには、日々の経験から学びを得て成長していることを感じたり、成功体験を得たりすることで、グロース・マインドセットに変化させることができます。

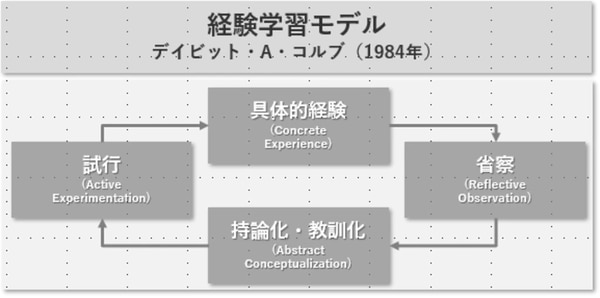

変化するために、コルブの経験学習モデルを活用すると良いでしょう。

このモデルを活用することによって、効果的に日々の経験を学びに変えることができます。

■コルブの経験学習モデルとは?

「経験学習モデル」とは、組織行動学者であるデイビッド・アレン・コルブさんが1970年代に提唱した理論です。本モデルでは、自身が経験したことを振り返ることによって、人は経験から学ぶことを示しています。

経験学習モデルは、4つのステップから構成されています。

ステップ1 具体的経験(具体的な経験をする)

まず初めに、具体的な経験をすることが必要です。

どんな経験でも学びに変えることはできますが、哲学者であるドナルド・ショーン(D.A. Schon)は「予測しなかった結果に出会うことができる経験」が特に重要であると提唱しています。

ステップ2 省察(自分自身の経験を多角的に振り返る)

次に、自分の経験を多角的に振り返ることが重要です。振り返り際のポイントは、多面的かつ客観的な視点から考えを巡らせることです。そのため、1人だけで振り返りを行うのではなく、チームメンバーとお互いにフィードバックし合うなど、周囲の力も借りて行うことで省察が深まります。

ステップ3 持論化・教訓化(他の状況でも応用できるように、概念化する)

振り返った後は、今後も活用できるようにするために概念化する必要があります。

ここでのポイントは、抽象度を上げて概念化することです。例えば、「遅刻しそうなときには事前に連絡を入れる」だと「遅刻するとき」と状況が限定されてしまうので、「ミスをしてしまった際には速めに上司に報告する」など状況の対象を広げると良いでしょう。

ステップ4 試行(別の状況下で実際に試して検証する)

最後に、ステップ3で概念化したものを別の状況下で試してみることが大切です。いくら良いルールができても活用されなければ意味がありません。

また試行プロセスにおいては、確実性だけではなくスピードも重要です。より早く自分が決めたルールを試すのか?という観点で、日々の行動を行っていけると良いでしょう。

ぜひこのステップとステップごとのポイントを覚えて、活用していきましょう。

■参考:「経験学習モデル」

■経験学習モデルの活用方法

マインドセットを醸成するためには、どのように経験学習モデルを活用すると良いでしょうか?先ほどご紹介したステップごとに見ていきましょう。

ステップ1 具体的経験(具体的な経験をする)

ここでは、経験を通して自分がどういうマインドになったのか? という部分に焦点を当てます。例えば、難しい仕事に取り組んだ際に、「グロース・マインドセットで最後まで頑張れたのか?」「それとも途中で諦めてしまったのか?」という観点で考えていくことが必要です。

ステップ2 省察(自分自身の経験を多角的に振り返る)

次に、なぜそのマインドセットになったのか?という理由を考えていきます。振り返る際には、5W1H(When/Where/Who/Why/What/How)のフレームワークを使って整理すると考えやすいでしょう。

ステップ3 持論化・教訓化(他の状況でも応用できるように、概念化する)

ステップ2の省察を通して、どのような状況だとグロース・マインドセットになりやすく、どのような状況に陥るとフィックスト・マインドセットになりやすいのかということを自分なりにまとめましょう。

これを”マイルール”として蓄積していくことで、グロース・マインドセットになるための方法を知ることができ、意識的にグロース・マインドセットを醸成することができます

ステップ4 試行(別の状況下で実際に試して検証する)

ステップ3で概念化したものを、他の状況でも実践してみましょう。いつか実践しようではなく、いつ実践するのかということまで決められると良いでしょう。

組織マインドセット研修

■マインドセット研修とは(Why)

近年マインドセットに関する研修を行う企業も増えてきています。マインドセットは

1.経験

2.教育

3.先入観

のような様々な要素から形成される思考パターンや固定化された考え方であり、研修のみで変化させることは難しいです。

しかし、「フィックスト・マインドセットからグロース・マインドセットに移行する方法」で説明した3ステップに沿って、マインドセットの存在と自分のマインドセットの傾向を知ってもらうことは可能です。

そのために効果的な研修を実施していきましょう。

■効果的なマインドセット研修とは

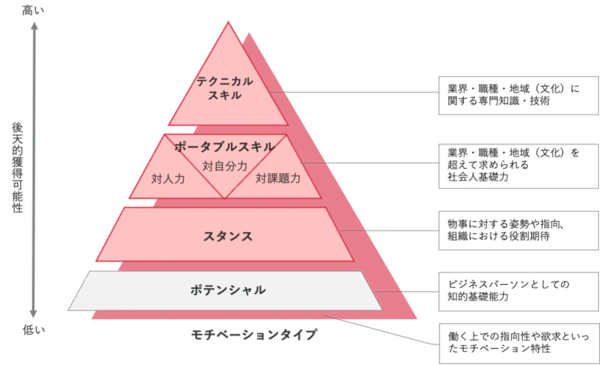

マインドセット研修を実施することが、企業にとって意味があることはお伝えしましたが、具体的にどのような内容の研修を実施するのが良いのでしょうか。そこで重要となる考え方が「人材要件フレーム」というフレームワークです

人材要件フレームとは、リンクアンドモチベーションが経済産業省と社会人に求められる基礎力に関する調査、要件定義などを行い、調査内容を反映した元に作成したフレームワークです。

本フレームワークは、ポテンシャル・スタンス・ポータブルスキル・テクニカルスキルという4つの要素から構成されています。各項目の詳細は下記の通りです。

1.テクニカルスキル:業界・職種・地域(文化)に関する専門知識・技術

2.ポータブルスキル:業界・職種・地域(文化)を超えて求められる社会人基礎力

3.スタンス:物事に対する姿勢や指向、組織における役割期待

4.ポテンシャル:ビジネスパーソンとしての知的基礎能力

ポテンシャルは変化させづらい要素ですが、下記の図のように上に行くほど、学習によって習得することが可能になります。

今回のテーマであるマインドは、「思考パターンや考え方」のことを指しているので、人材要件フレームで言うと"スタンス"に含まれます。そのため、研修においては個人のスタンスを開発していくことが効果的です。

■参考:「人材要件フレーム」

■スタンス開発とは

それでは、スタンスとは何を指し、どのように開発していくのでしょうか?

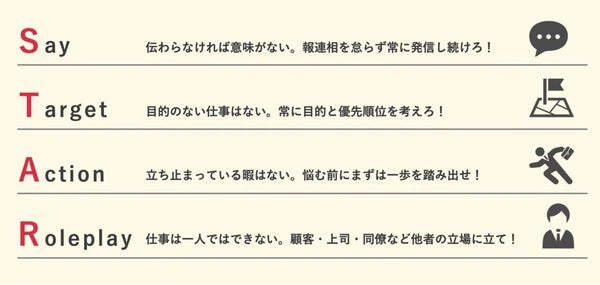

まず、スタンスとは「物事に対する姿勢や指向、組織における役割期待」のことを指します。リンクアンドモチベーションでは、スタンスを4つの要素に分解して考えています。我々はこの4つを"STARの観点"と呼んでいます。

STARの観点

Say:発信性・本堂性

Sayでは、自らの意見や状況を周囲に伝えることが大切です。なぜなら、仕事は個人ではなく組織で行うものなので、ある人が仕事へのやる気があり多くの業務をやれると伝えても、完遂しきれなければ意味がありません。

そのため、仕事の進捗や不明点をしっかりと上司や周りのメンバーに伝えることで、組織としての生産性が上がります。

Target:目的性・効率性

Targetでは、仕事の目的を考えて行動したり、各タスクの優先順位付けを行うことが重要です。なぜなら、仕事はある目的を達成するために行っているからです。そのため、目的を意識し、それに即した行動をすることが求められます。

Action:積極性・確動性

Actionでは、積極的に行動することが大切です。なぜなら、いくら良い計画を立てても実行されなければ意味がないからです。Actionにおいては、スピードを重視して行動していくと良いでしょう。

Roleplay:受信性・協働性

Roleplayでは、相手の状況や気持ちを考えて行動することが重要です。なぜなら、仕事は1人で行っているものではなく、周囲と協働しながら行っているからです。そのため、相手の話をきちんと聞き、状況を踏まえた上でコミュニケーションを取ることが大切でしょう。

このように、STARの観点を意識して仕事に取り組むことで、円滑に業務を遂行していくことができるでしょう。特にこの観点を若手のうちから開発していくことで、個人にとっても組織にとってもメリットがあります。

リンクアンドモチベーションではスタンス強化研修を実施していますので、ご興味ある方は下記サイトをご参照ください。

■参考:STARの観点

マインドセット研修等はストレッチクラウドへ

ここまでマインドセットの意味や目的、事例について説明いたしました。

企業組織が成長し、社会に価値を届けるためには、一定のマインドセットが重要となります。

弊社のストレッチクラウドでは、従業員のマインドセットを適切な方向へ導くことのできるマネジメント人材を育てるために、 まず、研修を通して事前に役割理解や役割遂行のための観点付与を行います。

その後、360度評価によって周囲からの期待と満足を可視化し、役割遂行に向けた自己課題は何か/課題を解決するためのアクションプランは何かを明らかにするというワークショップを継続的に実施します。 結果として、マネジメント人材になるための自立的な成長サイクルを実現しています。

ストレッチクラウドの詳細は、以下のサイト・記事で詳しく解説しています。

ストレッチクラウドの詳細はこちら

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/service

企業のマインドセット研修事例

サントリー

サントリーは、国境を越えた真のGlobal One Suntoryを実現するために、2019年よりハーバード大学と提携したサントリーオリジナルプログラムを開始。グローバルマインドセットの修得やグループワイドでのネットワーク構築を目指す集合研修をおこないました。また、将来のグローバル経営人材を継続的に輩出することを目的に、Global Leadership Development Program(GLDP)を実施。次世代リーダーシップマインドセットや、サントリーのDNAや事業、異文化への理解を基盤にした講義をおこなっています。

富士ゼロックス

富士ゼロックスは、女性の活躍を推進するために各種取り組みを実施しています。2014年には、より上位層を担う女性を育成するため、将来の部門長、役員候補の女性に対する研修「女性ビジネスリーダー活躍推進プログラム」を開催。社内外のロールモデルとの交流やメンターを通じたシニアマネジメントへのマインドセット、キャリアプランのコミットなどのプログラムを実施しました。

岐阜県土岐市

2021年、岐阜県土岐市は庁内横断型組織として情報化推進委員会を設置し、DXへの取り組みを開始しました。DXを業務のデジタル化だけに終わらせることなく、行政サービスの改革へと結び付けるうえで欠かせないのが職員の意識改革です。自治体DXの成功を目指して、土岐市では幹部職員の意識改革を促すマインドセット研修を実施しました。

▼意識改革に関する記事はこちら

意識改革を組織で成功させるために必要なポイントとは?

記事まとめ

本記事では、マインドセットの2つのタイプ(フィックスト・マインドセットとグロース・マインドセット)の紹介とともに、なぜマインドセットが個人・組織において重要なのか、またどのようにマインドセットを開発すれば良いのかをお伝えしました。

同じ仕事でも、それに取り組む従業員のマインドセットによって成果は大きく変わってきます。

グロース・マインドセットを持つ人は、失敗や挫折をしても、その事実から目をそらさずに乗り越えていくことができます。組織として成長を図っていくためには、いかにグロース・マインドセットを持った人材を育成できるかが重要です。外部研修などを活用して、従業員のマインドセット開発に取り組んでいきましょう。

マインドセットに関するよくある質問

Q:「マインドセット」という言葉の使い方は?

「マインドセット」という言葉は、成果を出すための「心構え」と言い換えることができます。そう考えると、言葉の使い方も理解しやすくなるでしょう。マインドセットを使った例文をいくつかご紹介します。

・新入社員のマインドセットを変えるため、外部の研修に参加させた。

・同じ仕事を与えても、マインドセットが違えば品質やスピードに差が生まれる。

・ビジネスで成功した経営者がどんなマインドセットを持っているのか知りたい。

・今のマインドセットのままでは、管理職に登用しても成果はあげられないだろう。

Q:従業員のマインドセットを変えるにはどうしたらいい?

私たちは長年の経験や習慣から、自らの価値観や思考の癖をつくりあげているため、一朝一夕でマインドセットを変えることはできません。マインドセットを変える大前提になるのは、その人自身が自分のマインドセットの良くない点を認識しており、変えたいと思っていることです。そのうえで、環境や人間関係、習慣やルーティンを変えれば、マインドセットを変えることは可能です。

会社が従業員にコーチングを提供したり、タフアサインメント(その従業員にとって困難な課題や仕事をあえて割り当てること)をしたりすることで、マインドセットが変わるきっかけになることもあります。また、組織のマインドセットは、自然とその組織に属する人へ浸透していくものです。そのため、企業の理念や価値観を変革することも、従業員のマインドセットを変えることにつながります。