意識改革とは?成功のポイント、プロセス、メリット・デメリットを紹介

先行きが不透明で、将来の予測が困難な「VUCA時代」を迎えた今、企業として生き残っていくために従業員の意識改革の必要性を感じている経営層の方は多いのではないでしょうか。

ビジネスにおける意識改革とは、従来の常識にとらわれず新しい考え方や判断基準を取り入れることで、事業や組織を改善していくことを言います。今回は、意識改革のメリットや成功のためのポイントなどについて解説していきます。

目次[非表示]

意識改革とは?

意識改革とは、従来の常識にとらわれず、新しい考え方や判断基準を取り入れて、事業や組織を改善していくことを言います。

先行きが不透明で、将来の予測が困難な「VUCA」と呼ばれる時代を迎えています。これからの時代、従来の考え方にとらわれていては、企業としての競争力を維持していけないと危機感を覚えている経営層の方は少なくないはずです。そこで、必要になるのが従業員の意識改革です。

企業が、時代の変化や環境の変化に対応していくためには、一人ひとりの従業員が意識改革をして、「今の考え方のままで良いのか?」「本当にこの仕事の進め方が最適なのか?」といったことを再確認し、行動や組織そのものを変えていくことが大切です。

意識改革の目的

■業務効率化を図るため

今以上の業務効率化を目指すためには、意識改革が欠かせません。今までどおりのやり方で成果が上がらないのであれば、意識改革によってそもそもの業務フローや組織環境を抜本的に変えていく必要があります。

■収益を伸ばすため

企業が収益増に行き詰まっており、今のやり方では成長が見込めないような場合は、意識改革によって現状を打破する必要があります。意識改革に取り組んだ結果、これまでにないビジネス戦略を描くことができれば、一気に収益増を図ることもできるでしょう。

■働き方改革を推進するため

働き方改革の重要性が叫ばれているものの、なかなか改革が進まずに悩んでいる企業は多くあります。そして、従業員の意識がそのネックになっているケースも少なくありません。

分かりやすい例が、有給休暇の取得促進です。有給を取ることくらい、ただ申請して休むだけなので簡単です。にもかかわらず、有給取得が促進されないのは、従業員に「休まずに働いたほうが評価される」「有給を取ったら周囲にどう思われるだろうか」といった考えがあるからです。このような考えを持った従業員が多いと、それが会社の風土として定着してしまっているため、管理職がどれだけ有給取得を呼びかけてもなかなか状況は変わりません。有給取得を促進するためには、従業員の意識改革から取り組まなければいけないのです。

■企業理解の促進

意識改革において「企業理解の促進」は、従業員が自社のビジョン、文化、戦略を深く理解し、それに基づいて行動することを目指します。企業の目標と個々の目標が一致することで、従業員はより責任感を持ち、意欲的に仕事に取り組むことができます。

これにより、組織全体の効率と生産性が向上し、企業文化がより強固なものになります。この過程で、従業員は自社の製品やサービスに対する誇りを深め、顧客へのより良いサービス提供に繋がるのです。

■活躍の場を創る

「活躍の場を創る」は、従業員が自らの能力と情熱を最大限に発揮できる環境を提供することを目的としています。これには、キャリア開発の機会の提供、多様な背景を持つ従業員に対する平等な機会の確保、そして創造的なアイデアが評価される文化の構築が含まれます。

このような環境では、従業員は自分のスキルを伸ばし、新しい挑戦を経験することができ、これが組織の革新と成長を促します。また、従業員が自分の仕事に意義と満足を見出すことで、職場のモチベーションとエンゲージメントが高まります。

意識改革が必要になる場面

■組織文化を変革したいとき

組織文化は、個々の従業員の考え方や価値観、態度や行動からつくり上げられていくものです。新たな組織文化を醸成するためには、従業員の意識改革が必要です。とはいえ、組織文化は長年の歴史によって形成されていくものなので、3年、5年といった長期スパンで意識改革に取り組む必要があります。

組織文化を変えるために理念を刷新したり、新たなビジョンを掲げたりする企業は少なくありません。また、クレドや行動指針を策定するケースもあります。理念・ビジョンの浸透を図るとともに、クレド・行動指針といった規範を示すことで、少しずつ従業員の意識改革を促していきます。

■新たな経営計画を立てたとき

企業は、3ヶ年や5ヶ年の中期経営計画を立てることがあります。中期経営計画を打ち出すタイミングも、従業員の意識改革に取り組むべきタイミングだと言えるでしょう。中期経営計画で掲げた目標を達成するためには、どのような心構えで目標に向き合うかというマインドセットが重要です。このマインドセットを新たにするために従業員の意識改革をおこなうのです。

意識改革のメリット・デメリット

意識改革を行うことは重要ですが、そのメリット・デメリットを把握した上で内容を実施することが大切です。ここでは、意識改革のメリット・デメリットについてご紹介します。

意識改革のメリット

■業績の向上

外部環境の変化により、既存の考え方や判断基準にとらわれていたら顧客のニーズに対応できなくなることを実感している経営層の方は多いと思います。売上や利益が頭打ちになっている場合は、意識改革によって状況を打開する必要があります。

たとえば、既存の業務フローを見直したり、新しい考え方を取り入れたりすることで、商品の品質はそのままにコストを大幅に削減できるかもしれません。組織の運営方法を根本から変えることで、生産性の向上につながるかもしれません。このように意識改革によって新しい考え方・価値観を取り入れていくことが、業績向上のきっかけになることは多々あります。

■生産性の向上

意識改革は、自分の仕事に対する認識を変え、自分の時間をより有効に使うことができるようになります。例えば、自分がどのような作業を行っているかを分析して、時間の使い方を改善することで、より多くのタスクを完了できるようになります。

また、タスクを完了する際に、より効率的な方法を見つけることができるようになるため、生産性が向上します。

■仕事と私生活の両立

意識改革によって、自分自身の時間の使い方を改善できます。時間を有効に使うことは、仕事と私生活のバランスを取るために非常に重要です。時間を有効に使うことで、仕事に専念する余裕が生まれ、余暇時間を家族や友人と過ごすことができます。

また、新しいスキルを習得したり、趣味に没頭する時間もできるでしょう。全体的に、意識改革によってより充実した生活を送ることができます。

■優秀な人材の確保

意識変革により、1人1人の従業員の仕事に向き合う姿勢や成果が変化すると、組織の風土がポジティブな方向で変化します。ポジティブな組織風土が広がっている状態では、組織に対して人が感じる魅力が増すため、より優秀な人材への求心力も高まります。

意識変革を促進することで、優秀な人材の採用を促進するとともに、組織に対するエンゲージメントを高めて長い期間活躍してもらうことができるようになるでしょう。

▼優秀な人材とは何か?についてはこちら

ハイパフォーマーとはどんな人材?特徴・思考特性や企業にもたらす効果まで解説

意識改革のデメリット

■社員のモチベーション低下

意識改革を行う際に、経営層や上司からのトップダウンのやり方に偏りすぎると、社員のモチベーションが低下する可能性があります。意識改革で重要なのは、社員1人1人の内発的な動機付けを行うことです。外部からの強制力は一定の効果はありますが、それのみになると「やらされ感」が強くなり、結果として意識改革が実現しないことがあるでしょう。

意識改革を実施するプロセス

意識改革を実現するためには、適切なプロセス・ステップを踏むことが大切です。成功のためには、以下のステップが必要です。まず、ステップ①で現状を把握し、問題点を特定します。次に、ステップ②で具体的な施策を実施し、変革を進めます。ステップ③では、管理職が主導して行動し、他の社員に模範を示します。最後に、ステップ④で効果検証と改善を行い、継続的な成長を目指します。

■ステップ① 現状を把握する

意識改革を始める前に、組織の現状を把握することが重要です。社員の意識や態度、組織の文化、業績などのデータを収集し、問題点や改善すべき点を特定します。アンケート調査やインタビュー、ワークショップなどを通じて、社員の意見やフィードバックを収集することも有効です。

■ステップ② 具体的な施策を実施する

現状を把握したら、具体的な施策を実施します。意識改革の目的や目標を明確にし、それに沿った施策を計画します。例えば、社員のモチベーションを向上させるために、報酬制度や評価制度を見直す、社員同士のコミュニケーションを促進するためのイベントを企画するなど、様々な施策が考えられます。

■ステップ③ 管理職が主導して行動する

意識改革は、管理職が主導して行動し、他の社員に模範を示すことが重要です。管理職が率先して新しい取り組みに参加し、積極的な態度を示すことで、社員の意識も変わりやすくなります。また、管理職が社員の意見を尊重し、フィードバックを受け入れることで、社員のモチベーションや参加意欲も向上します。

■ステップ④ 効果検証・改善をおこなう

従業員の意識は一朝一夕で変わるものではなく、長い時間をかけて徐々に変わっていくものです。また、いったんは意識が変わったことを実感できても、いつの間にか元の考え方に戻ってしまうこともあります。そのため、意識改革に着手した後は、定期的にその効果を検証することが大切です。

従業員の意識が変わると行動に変化が見られるようになりますが、意識そのものは目に見えません。だからと言って、感覚値だけでは正しい評価・検証はできないので、やはり従業員サーベイなどを活用して従業員の状態を可視化し、そのデータをもとにPDCAを回して改善していくことが重要です。

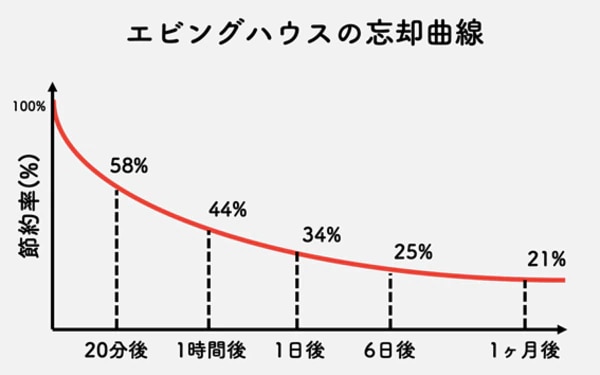

このステップでのキーワードは「仕組み化」や「変化の実感」です。人間は忘れていく生き物です。エビングハウスの忘却曲線という考え方がありますが、人は復習せずにいると1日経つと3分の2は忘れてしまうという説もあります。

▼エビングハウスの忘却曲線

そのため、研修などのイベントを通して全てを解決するのではなく、その後の仕組み化や集団力学を活用した賞賛機会の提供など、変化後の工程が大変重要になります。

意識改革を実施するうえでの問題点

■従業員が必要性を感じていなければ意識改革は進まない

意識改革を成功させるためには、従業員が意識改革の必要性を感じていることが大前提になります。経営層が「従業員がこのままの意識で働いていたら、うちの会社の未来はない」と危機感を抱いていたとしても、従業員が同様の危機感を抱いていなければ、経営層がいくら旗を振っても意識改革は進みません。

そもそも、意識改革は上から言われてやらされるものではありませんし、ルール化して義務付けるようなものでもありません。従業員に意識改革の必要性を感じさせることが、第一に取り組むべきことだと言えるでしょう。

■目的があいまいな意識改革に意味はない

目的があいまいなまま意識改革に取り組んでも意味はありません。たとえば、「何となく社内に閉塞感があるから意識改革をしよう」「意識改革をして成長している会社があるようだから、うちも意識改革をしよう」といった理由はあいまいだと言わざるを得ません。

意識改革を成功させるためには、明確な目的が必要です。業績アップや業務効率化、組織改善など、どんな目的であったとしても、できるだけ明確に定めることが大切です。

■現状維持バイアスを取り除く

現状維持バイアスとは、変化によって得られる可能性があるメリットよりも、変化によって失う可能性のあるリスクに反応する傾向のことを言います。変化を恐れ、安定した状態を維持しようとするのは人間の本能です。

そのため、意識改革を進める際も、多かれ少なかれ従業員には現状維持バイアスがかかります。特に現状維持バイアスが強い従業員からは、反発や抵抗が生まれることもあるでしょう。そのような場合は、根気よく必要性を説いて、現状維持バイアスを取り除いていくしかありません。

意識改革を成功させるポイント

■従業員に意識改革の必要性を感じさせる

繰り返しになりますが、意識改革は従業員自身がその必要性を感じ、自らの意思で主体的に取り組むことが重要です。上層部からの強制的なアプローチで意識改革を進めても、成果は上がらないでしょう。

意識改革を推進するためには、従業員に「なぜ意識改革が必要なのか?」を理解してもらう必要があります。そのためには様々な方法があると思いますが、たとえば自社が強いられている苦しい状況を正直に伝えて、危機感を煽るのも一つの手です。逆に、ワクワクするような未来を示し、一人ひとりがその未来を担っていることを伝えるのも良いでしょう。どんな方法であれ、従業員に「意識を変えなきゃ」「意識を変えたい」と思わせることが大切です。

■長期的な計画のもとで継続的に取り組む

意識改革は、短期で結果が出る取り組みではありません。短期での変化・成果を求めると逆に抵抗感が生まれることもあるので、長期的な計画のもとで継続的に取り組みましょう。

とはいえ、成果が出ているのか出ていないのかが分からないまま、暗闇のなかを歩いていくのはつらいものです。長期的な視点に立ちつつもマイルストーンを刻み、一歩一歩前進していることを実感できる仕組みがあると理想的です。その意味でも、従業員のモチベーションやエンゲージメントを可視化できる従業員サーベイは、意識改革の進捗を把握できる有用なツールだと言えるでしょう。

▼組織 可視化、組織 見える化に関する記事はこちら

組織を「見える化」「可視化」するメリットとその効果は?

■経営層や管理職が模範となって体現する

意識改革の対象になるのはすべての従業員であり、当然ですがそこには経営者や役員、管理職も含まれます。経営層や管理職があれこれ訓示をするだけだと、現場は「自分たちだけやらされている」という不満を抱き、意識改革は頓挫してしまうでしょう。

意識改革は、経営層、マネジメント層こそが率先して取り組むべきものであり、その姿を従業員に見せていくことが大切です。

意識改革を実施している企業事例

では、実際に意識改革を実施している企業として、どのようなところがあるのでしょうか。実際の意識改革の事例を参考にしながら、自社での実施内容や注意点などについて考えてみましょう。

トヨタ自動車

課題:2000年代初頭、トヨタは急速な成長を遂げていましたが、その反面、社員の意識が硬直化し、組織の柔軟性が失われつつありました。また、社員のモチベーションが低下し、新しいアイデアや取り組みが生まれにくくなっていました。

施策:トヨタは、社員の意識改革を進めるために、以下の施策を実施しました。

トップダウンでのリーダーシップ:経営者が率先して新しい取り組みに参加することで、社員に模範を示しました。このように、経営者が積極的に行動することで、組織全体にポジティブな影響を与えることができます。また、経営者が新しい取り組みに積極的に取り組むことで、社員がより多くのことを学び、成長する機会を得ることができます。このように、経営者が新しい取り組みに積極的に参加することは、組織の発展にとって非常に重要であると言えます。

フィードバックの尊重:社員からのフィードバックを真摯に受け止め、より良い職場環境を作るために積極的に改善に取り組みました。社員一人ひとりの声を大切にし、改善を図ることで職場のモチベーション向上や生産性向上にもつなげました。

社員の自主性を尊重:社員が自分の意見やアイデアを自由に提案できる環境を作りました。具体的には、アイデアボックスを設置したり、定期的な社員ミーティングで意見交換の場を設けたりしました。これにより、社員の自主性や創造性が促進され、新しいアイデアや取り組みが生まれやすくなりました。

効果:これらの施策により、トヨタの社員の意識が変わり、組織の柔軟性が回復しました。社員のモチベーションが向上し、新しいアイデアや取り組みが生まれるようになりました。また、社員同士のコミュニケーションが活発化し、組織の一体感が強まりました。これにより、トヨタは、持続的な成長を遂げることができました。

パナソニック

課題:2000年代後半、パナソニックはグローバル市場での競争が激化し、業績が低迷していました。伝統的な組織文化や既存のビジネスモデルに固執することで、イノベーションのスピードが遅れていました。

施策:意識改革を進めるため、以下の施策を実施しました。

イノベーション推進部署の設立:パナソニックは、新しいアイデアや技術を生み出すための専門部署を設立しました。この部署では、新しい技術の研究開発や市場調査を行い、新しいビジネスモデルを構築しました。

具体的には、新しい技術の探索や評価、プロトタイプの開発、市場テストの実施などを行いました。また、新しいビジネスモデルを構築するために、ビジネスプランの作成や事業化のための戦略の策定などを行いました。これにより、新しい技術やアイデアを迅速に事業化することができました。

オープンイノベーションの推進:パナソニックは、外部のスタートアップや研究機関との連携を強化しました。具体的には、共同研究や技術ライセンスの取得、スタートアップへの投資などを行いました。共同研究では、新しい技術の開発や市場テストの実施などを行いました。

技術ライセンスの取得では、外部の技術を利用して新しい製品やサービスを開発しました。スタートアップへの投資では、新しい技術やアイデアを持つスタートアップに投資し、共同で新しいビジネスを展開しました。これにより、新しい技術やアイデアを迅速に取り入れることができました。

社員教育の強化:新しい技術や市場トレンドに関する研修を実施しました。具体的には、外部の専門家を招いてセミナーを行ったり、オンライン教育プラットフォームを利用して研修を行ったりしました。これにより、社員の知識やスキルが向上しました。

社員の意見を尊重:社員からのフィードバックを受け入れ、新しい取り組みに反映させました。具体的には、社員アンケートを実施したり、社員とのワンオンワンの面談を行ったりしました。これにより、社員の意見が尊重され、社員のモチベーションが向上しました。

意識改革を活かしたマネジメント人材を育てるなら、リンクアンドモチベーション

ここまで意識改革の定義や意識改革の目的、メリット・デメリット等について説明いたしました。

弊社のストレッチクラウドでは、意識改革をうまく活かしたマネジメント等、有用なマネジメントができる人材を育てるために、

まず、研修を通して事前に役割理解や役割遂行のための観点付与を行います。

その後、360度評価によって周囲からの期待と満足を可視化し、役割遂行に向けた自己課題は何か/課題を解決するためのアクションプランは何かを明らかにするというワークショップを継続的に実施します。 結果として、マネジメント人材になるための自立的な成長サイクルを実現しています。

ストレッチクラウドの詳細は、以下のサイト・記事で詳しく解説しています。また、承認欲求に関連するリフレクション研修も下記にてご紹介しますので、ご興味あればぜひご確認ください。

▼参考: ストレッチクラウドの詳細はこちら

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/service

▼参考:リフレクション(内省支援)研修

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/training/middle/reflection_sup

まとめ

「意識変革」は、個人や組織の思考や行動様式を根本的に変えるプロセスです。この変化は、新しい価値観の採用、態度の変化、または行動パターンの変更を通じて行われます。特にビジネス環境では、意識変革は企業文化の再定義や組織の戦略的方向性の変更に不可欠です。

これには、従業員が企業のビジョンや目標に深く共感し、それに沿った行動を取ることが含まれます。また、従業員の多様性を尊重し、異なるバックグラウンドや能力を活かすことで、より革新的で効果的な職場環境を創出します。

よくある質問

意識改革とは?

意識改革とは、従来の常識にとらわれず、新しい考え方や判断基準を取り入れて、事業や組織を改善していくことを指します。

意識改革の目的は?

意識改革の目的は以下のようなものがあります。

■業務効率化を図るため:今までどおりのやり方で成果が上がらないのであれば、意識改革によってそもそもの業務フローや組織環境を抜本的に変えていく必要があります。

■収益を伸ばすため:企業が収益増に行き詰まっており、今のやり方では成長が見込めないような場合は、意識改革によって現状を打破する必要があります。

■働き方改革を推進するため:働き方改革の重要性が叫ばれているものの、なかなか改革が進まない場合、制度を変える前に意識を変えることでスムーズに受け入れられる状態をつくる必要があります。

意識改革のメリット・デメリット

意識改革のメリット・デメリットは、以下のようなものがあります。

■メリット

①業績の向上:意識改革をすることで、既存の業務フローを見直したり、新しい考え方を取り入れたりすることで、商品の品質はそのままにコストを大幅に削減できたり、組織の運営方法を根本から変えることで、生産性に改善が見られたりします。

②働き方改革の推進:残業の削減やリモートワーク・時短勤務・フレックスタイムなど多様な働き方への対応、メンタルヘルス対策など多岐にわたる働き方改革ですが、意識改革により制度運用では難しかったこれらをスムーズに推進することができる可能性があります。

■デメリット

企業にとって意識改革は非常に重要な取り組みですが、従業員に強要する形になると反感・不満を招いてしまいます。これにより従業員のモチベーション、エンゲージメントが低下すると、離職率が上がって優秀な人材が流出するなど、負の連鎖が生まれてしまう可能性もあります。