管理監督者とは?定義や監督者・一般社員との違い、特徴、トラブルの予防策を解説

管理監督者と管理職の違いが分かっていなかったり、同じものとして認識していたりする担当者様は少なくありません。ですが、両者は労働条件などにおいて明確な違いがあり、誤った理解をしていると思わぬトラブルを招いてしまう原因になります。

今回は、管理監督者にフォーカスして、その定義や役割、管理職との違いなどについて分かりやすく解説していきます。

目次[非表示]

管理監督者とは何か?

管理監督者とは、事業の拡大・利益増加を実現するために、一般社員よりも経営に近い権限を付与された従業員のことです。

企業は、One for All,All for Oneの考え方で、「外部適応(顧客のニーズを捉え、売上などを拡大していくこと)」と「内部統合(多様な従業員のモチベーションの維持や成長の実現)」を両立することで、企業の拡大・利益増加を実現します。管理監督者はその実現のためにとても重要な役割を果たします。

管理監督者の定義

厚生労働省が作成しているパンフレットでは、管理監督者を以下のように説明しています。

「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。

参考:労働基準法における 管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省

このように、管理監督者は「職務」「責任・権限」「労働時間」「待遇」が異なります。企業側にとっては、一定の待遇と権限を付与することで組織の分化・拡大を進めることができます。

個人側にとっては、経営と一体となって事業を推進するという覚悟が必要とされますが、その分待遇があがるため、人によってはモチベーションの向上に繋がります。

一方で、企業側・個人側双方が希望して選択した上で登用しなければ、後述する「名ばかり管理職」となってしまい、会社の成長には繋がらず、最悪の場合訴訟になるリスクもはらんでいます。

会社の成長・適切な管理のために、管理監督者の任命は慎重に行うことが必要であると認識することが重要です。

■管理監督者と管理職の違い

管理監督者と管理職の違いが分かっていなかったり、同じものとして認識していたりする担当者様は少なくありません。

管理職とは、社内で部下を管理する立場にある従業員の総称です。どの役職の従業員を管理職と呼ぶかは企業によって異なり、係長以上を管理職とする会社もあれば、課長以上、部長以上を管理職とする会社もあります。

一方で、管理監督者は上述のとおり、労働基準法によって定義されており、管理監督者に当たるかどうかの判断基準も設けられています(管理監督者の条件は後述します)。管理職だからと言って必ずしも管理監督者であるわけではなく、管理職の一部が管理監督者に当たるのが通常です。

▼管理職について詳しくはこちら

管理職とは?目的や役割、必要なスキルについて徹底解説

■管理監督者と一般社員の違い

管理監督者と一般社員の違いは主に責任と権限の範囲にあります。管理監督者はチームや部門の目標設定、業務の指示・評価、人材管理などを担い、組織の方針を決定・実行する役割を持ちます。一方、一般社員は与えられた業務を遂行することに重点を置き、個々の専門性やスキルを活かして具体的な仕事を行います。管理監督者は組織全体を見渡し、一般社員は個別の業務に集中するという違いがあります。

管理監督者の条件

■重要な職務内容を有していること

労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にあり、労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とは言えません。

たとえば、経営会議のような企業運営に関する意思決定の場に参加していたり、部門全体を統括しているなど、経営者と同程度の重要な職務を担っている人は管理監督者に該当します。

■重要な責任と権限を有していること

労働条件の決定、その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあると言えるためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。

部長や課長といった肩書きがあっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような人は管理監督者とは言えません。

■勤務態様が労働時間などの規制になじまないこと

管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般の従業員と異なる立場にある必要があります。労働時間を厳格に管理されているような場合は、管理監督者とは言えません。

■地位にふさわしい待遇がなされていること

管理監督者は、その職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般の従業員と比較して相応の待遇がなされていなければいけません。

※参考:労働基準法における 管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省

管理監督者の主な役割

管理監督者は、組織内の業務遂行を円滑に進めるための重要な役割を担っています。その主な役割は以下の4つに分けられます。

監督: 管理監督者は、部下やチームの業務進捗を常に監視し、必要に応じて適切な指示を出すことが求められます。これにより、業務の品質や効率を維持・向上させることができます。

指導: 管理監督者は、部下に対して業務の方法や方針を明確に伝え、適切な方法で業務を遂行するためのサポートを提供する必要があります。また、部下の疑問や悩みに応じて的確なアドバイスを行うことで、業務のスムーズな進行をサポートします。

教育: 新入社員や業務未経験者がチームに加わった際、管理監督者は彼らの教育・研修を担当します。業務の基本から高度なスキルまで、段階的に指導し、成長をサポートすることが重要です。

評価: 管理監督者は、部下の業務遂行の質や成果を定期的に評価する役割も持っています。この評価を通じて、部下の強みや課題を明確にし、今後の業務改善やキャリア形成の方向性を示すことができます。

これらの役割を適切に果たすことで、管理監督者は組織の業務品質の向上やチームの成長を促進することができます。また、部下との信頼関係の構築や、組織のビジョンや目標に向けた一体感の醸成にも寄与します。

(出典:厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」)

管理監督者の特徴

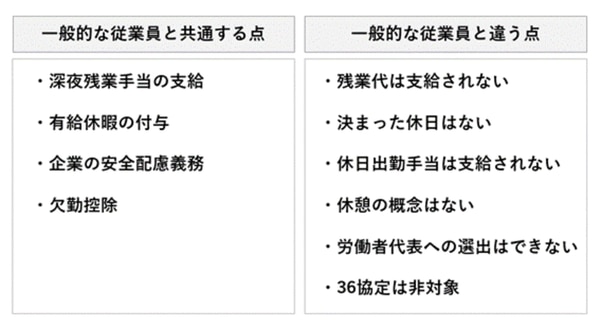

管理監督者は、一般の従業員と待遇が異なる事項もありますが、共通している事項もあります。ここからは、各項目についての一般の従業員との違いや共通点を説明します。

■共通点:管理監督者にも深夜残業手当は支給する

深夜残業手当とは、深夜の時間帯(22時~翌5時)に勤務した従業員に支払う手当のことです。労働基準法第37条の「深夜労働の場合の割増賃金に関する規定」は管理監督者にも適用されます。

管理監督者には残業代を支給する必要はありませんが、深夜残業をした場合には深夜残業手当を支給しなければいけません。

■共通点:管理監督者にも有給休暇を付与する

労働基準法第39条の「有給休暇についての規定」は管理監督者にも適用されます。そのため、管理監督者にも有給休暇を付与する必要があります。

■共通点:管理監督者も安全配慮義務の対象になる

労働契約法第5条では、従業員が生命・身体の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をおこなう「安全配慮義務」を企業に課しています。同条は管理監督者にも適用されるため、企業は管理監督者に対して安全配慮義務を尽くす必要があります。

■共通点:管理監督者が欠勤した場合は欠勤控除できる

欠勤控除とは「欠勤した分の賃金を差し引くこと」です。これは、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいています。管理監督者にもノーワーク・ノーペイの原則は適用されるため、管理監督者が欠勤した場合は欠勤控除をすることができます。

■相違点:管理監督者に残業代は支給されない

管理監督者には、労働基準法第37条の「割増賃金についての規定」が適用されないため、残業手当を支払う必要はありません。ただし、残業代を支払ってはいけないわけではないので、企業の判断で管理監督者に残業代を支給しても構いません。

■相違点:管理監督者に決まった休日はない

企業は従業員に対し、最低でも週に1回の休日を与える必要があります(労働基準法第35条)。しかし、管理監督者には同条が適用されないため、決まった休日はありません。

■相違点:管理監督者に休日出勤手当は支給されない

上述のとおり、管理監督者には休日の概念がありません。労働基準法第37条の「休日出勤した場合の割増賃金についての規定」も適用されないため、管理監督者に休日出勤手当を支給する必要はありません。

■相違点:管理監督者には休憩の概念がない

企業は従業員に対し、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければいけません(労働基準法第34条)。しかし、管理監督者には同条が適用されません。管理監督者は職務の進捗状況などを考慮しながら自分の判断で休憩をとります。

■相違点:管理監督者は労働者代表になれない

労働者代表とは、労働組合がない企業において従業員の意見を取りまとめ、それを提言する者のことで、従業員の過半数を代表して選出されます。労働者代表になることができる従業員の要件として「労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと」という決まりがあるため、管理監督者は労働者代表になることはできません。

■相違点:管理監督者は36協定の対象にならない

従業員に「1日8時間」「1週間40時間」の法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりする場合は、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を締結しなければいけません。ただし、管理監督者は労働基準法の労働時間に関する規定が適用されないため、36協定の対象にもなりません。

管理監督者の設置に伴う就業規則の定め方

管理監督者を設置する会社は、どの職位にある従業員を管理監督者とするのかを就業規則に定めておくのが良いでしょう。管理監督者を就業規則に定める場合は、以下のように記載するのが一般的です。

第◯条(管理監督者の定義)

管理監督者とは、従業員を監督・管理する立場にある次の職位の者を指す。

1. 職位名(部長、課長など)

2. 職位名(部長、課長など)

第◯条(適用除外)

管理監督者については、第◯条に定める労働時間、休憩、休日の規定は適用しない。

管理監督者にまつわる「名ばかり管理職」のトラブル例と問題点

■レストランビュッフェ事件(大阪地裁判決 昭和61年7月30日)

【争点】

時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否

【地位】

ファミリーレストランの店長

【職務・勤務態様・待遇など】

店長としてコック、ウェイター等の従業員を統括し、採用にも一部関与し、店長手当の支給を受けていたが、従業員の労働条件は経営者が決定していた。

店舗の営業時間に拘束され、出退勤の自由はなかった。

- 店長の職務の他にコック、ウェイター、レジ、掃除等全般に及んでいた。

【判決の内容】

管理監督者に該当しないとして、会社に、在職中の時間外労働に対する割増賃金の支払いを命じた。

■育英舎事件(札幌地裁判決 平成14年4月18日)

【争点】

時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否

【地位】

学習塾の営業課長

【職務・勤務態様・待遇など】

- 人事管理を含めた運営に関する管理業務全般の事務を担当していたが、裁量的な権限が認められていなかった。

- 出退勤について、タイムカードへの記録が求められ、他の従業員と同様に勤怠管理がおこなわれていた。

- 給与などの待遇も一般従業員と比較してそれほど高いとは言えなかった。

【判決の内容】

管理監督者に該当しないとして、会社に、2年間の未払い残業代として約360万円の支払いを命じた。

■アクト事件(東京地裁判決 平成18年8月7日)

【争点】

時間外労働および深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否

【地位】

飲食店のマネージャー

【職務・勤務態様・待遇など】

- アルバイト従業員の採用などについて決定権を持つ店長を補佐していたに留まり、部下の査定の決定権限もなかった。

- 勤務時間に裁量はなく、アルバイト従業員と同様の接客や清掃もおこなっていた。

- 基本給は厚遇されておらず、役職手当などの諸手当も十分とは言えなかった。

【判決の内容】

管理監督者に該当しないとして、会社に、割増賃金に加えて付加金の支払いを命じた。

管理監督者の設置に伴う就業規則の定め方

管理監督者を設置する会社は、どの職位にある従業員を管理監督者とするのかを就業規則に定めておくのが良いでしょう。管理監督者を就業規則に定める場合は、以下のように記載するのが一般的です。

第◯条(管理監督者の定義)

管理監督者とは、従業員を監督・管理する立場にある次の職位の者を指す。

1. 職位名(部長、課長など)

2. 職位名(部長、課長など)

第◯条(適用除外)

管理監督者については、第◯条に定める労働時間、休憩、休日の規定は適用しない。

働き方改革関連法の施行による変更点

2019年4月に施行された働き方改革関連法案では、管理監督者に関する内容も変更になっています。特に押さえておくべき変更点は以下の2点です。

■管理監督者も「年5日の有給休暇取得」が義務化された

2019年4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に年5日の有給を取得させることが義務付けられました。これは、管理監督者にも適用されます。そのため、年10日以上の有給休暇が付与されている管理監督者には、年5日以上の有給休暇を取得させなければいけません。

有給休暇は、原則として従業員からの申請により取得させる必要があります。しかし、従業員からの申請がない場合は、企業側から取得時季を指定することで確実な有給休暇の取得に努めなければなりません。

■管理監督者も「労働時間の把握」が義務化された

長時間労働を原因とした心身の不調などが社会問題になったことを背景に、働き方改革関連法案の施行により義務化されたのが管理監督者の労働時間の把握です。

改正労働安全衛生法第66条の8の3では、「厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない」と規定しており、労働時間の管理そのものが明確に義務付けられました。

厚生労働省の通達によると、労働時間の把握の対象となる労働者については「管理監督者を含めたすべての労働者が対象になる」という解釈がされています。そのため、会社は管理監督者の労働時間も把握する必要があります。

労働時間を把握する方法は、「タイムカードによる記録」や「パソコンのログインからログアウトまでの時間の記録」など、客観的な方法による把握が求められており、企業は労働時間の状況を記録したものを3年間保存する必要があります。

管理監督者の処分

管理監督者には労働基準法の労働時間や休日に関する規定が適用されませんが、出勤が少なく適正な管理監督業務ができないような場合は、何らかの懲戒処分を検討する場合もあるでしょう。

会社は管理監督者を解雇、減給することができますが、その場合は、あらかじめ就業規則に懲戒対象となる事由と懲戒処分の種類を規定しておく必要があります。

管理監督者の解雇について

管理監督者は、一般社員とは異なる職務内容となりますが、解雇することは可能です。例えば、必要勤務日数の三分の一しか勤務をしなかった管理監督者を、「改悛の見込みなし」として会社が懲戒処分を下し、それを裁判所が有効であると認めた判例があります。

この判例から、あまりにも出勤日数が少ない場合には管理監督者を解雇することは可能であると考えられます。

管理監督者の減給について

管理監督者を減給することについても、就業規則の内容によっては可能であると言えます。就業規則の中に、懲戒処分として減給する可能性があることが記載されている場合には、それに沿って管理監督者の給与を減給することができるでしょう。

この際、懲戒処分としての減給はその限度額が法律によって定められているため、実際に実施する際にはそれに注意する必要があります。

管理監督者の欠勤控除について

管理監督者の欠勤控除についても、その実施は可能です。欠勤控除とは、本来支払う予定であった賃金の金額から、欠勤した分の賃金を差し引くことを指します。欠勤控除は、労働基準法第二十四条に基づく「ノーワークノーペイの原則」に即した考え方です。

そのため、一般社員とは勤務の仕方が異なる管理監督者についても、所定の勤務日数よりも少ない勤務日数であった場合には、その分の欠勤控除をすることができます。

ただし、1日の中で遅刻や早退など勤務時間の削減がある場合には、元々管理監督者の労働形態が時間拘束をするものではないということから、遅刻・早退に対する欠勤控除をすることはできません。丸一日欠勤しているかどうかで、欠勤控除ができるかを判断するようにしましょう。

「名ばかり管理職」の予防策

「名ばかり管理職」を予防するためには、まず、管理職の役割や定義を経営陣や現場ともに共通認識を持つことが重要です。管理職が何をすべきかを認識しておらず、適切な指導を行えない場合、「名ばかり管理職」になる可能性が高くなります。そのため経営陣や現場としっかりとコミュニケーションをとり、役割や定義を共有することが必要です。

管理職の役割や定義を明確にするためには、会社として目指す姿やビジョンなどから求める管理職像を整理することが大切です。メンバーのフォローを行うだけではなく、経営を担う人材として自分のチームのミッションや目標などを明確にしてメンバーを牽引することも必要です。

また、管理職としての役割を発揮するためには、業務スキルだけではなくマネジメントスキルも重要であり、それらは異なるスキルであることも認識しておきましょう。業務ができる人が、必ずしもマネジメントもできるとは限りません。

管理職の登用基準を業務スキルとマネジメントスキルの両方で設けることや、管理職としてマネジメントスキルを向上できる育成体系を整えることを実行することが大切です。

人材育成ならストレッチクラウド

ここまで管理監督者の定義や管理監督者と一般社員との違い、管理監督者の特徴等について説明いたしました。

弊社のストレッチクラウドでは、管理監督者をうまく活かしたマネジメント等、有用なマネジメントができる人材を育てるために、まず、研修を通して事前に役割理解や役割遂行のための観点付与を行います。

その後、360度評価によって周囲からの期待と満足を可視化し、役割遂行に向けた自己課題は何か/課題を解決するためのアクションプランは何かを明らかにするというワークショップを継続的に実施します。 結果として、マネジメント人材になるための自立的な成長サイクルを実現しています。

ストレッチクラウドの詳細は、以下のサイト・記事で詳しく解説しています。また、管理監督者に関連するリフレクション研修も下記にてご紹介しますので、ご興味あればぜひご確認ください。

▼参考: ストレッチクラウドの詳細はこちら

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/service

▼参考:リフレクション(内省支援)研修

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/training/middle/reflection_sup

まとめ

管理監督者とは、経営者と同等の地位や権限を付与され、相応の処遇を受ける者のことを言います。

労働時間や休日に関する規定は適用されませんが、深夜手当や有給休暇は付与する必要があるなど間違いやすいポイントも多いため、会社は管理監督者の取り扱いについて正しく把握しておかなければいけません。

あらためて、管理監督者の条件や特徴、一般の従業員との違いなどを確認しておきましょう。

よくある質問

管理監督者とは?

管理監督者とは、労働基準法第41条2号で規定されている「監督もしくは管理の地位にある者」のことで、経営者と同等の地位・権限を持った従業員のことを言います。厚生労働省が作成しているパンフレットでは、管理監督者を以下のように説明しています。「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。

管理監督者の条件は?

管理監督者の条件として以下のようなものがあります。

■重要な職務内容を有していること

■重要な責任と権限を有していること

■勤務態様が労働時間などの規制になじまないこと

■地位にふさわしい待遇がなされていること

管理監督者の設置に伴う就業規則の定め方は?

管理監督者を設置する会社は、どの職位にある従業員を管理監督者とするのかを就業規則に定めておくのが良いでしょう。