管理職とは?【2025年保存版】役割と定義を分かりやすく解説

組織には必ず管理職という役割があります。ではなぜ組織には管理職が必要なのでしょうか?管理職が設置される目的や管理職の役割、必要なスキルについて解説いたします。

目次[非表示]

管理職とは?定義・種類・役割

管理職とは、組織において一定の管理・統括権限を持ち、部下や業務をマネジメントする立場を指します。

【法的定義】

労働基準法第41条では、労働時間規制の適用除外対象として「管理監督者」が定義されています(例:残業代対象外)。

【一般的定義】

組織目標達成のために、部下を指導・育成し、業務の遂行を管理する役割を担う立場。

【管理職の種類と役割】

種類 |

主な役割 |

権限範囲 |

部長 |

部門戦略策定・予算管理 |

部署全体 |

課長 |

チーム目標管理・部下育成 |

部門内チーム |

係長 |

現場指導・タスク管理 |

チーム内業務 |

【基本的な役割】

- 経営層の方針を現場に落とし込む

- 業務進捗管理と目標達成支援

- 部下の育成・評価・処遇

- 問題発見・改善提案の実施

管理職は、現場と経営層をつなぐ重要な橋渡し役を担います。

一般社員と管理職の違いは?

一般社員と管理職の主な違いを以下に整理します。

【比較表】

項目 |

一般社員 |

管理職 |

権限 |

業務遂行 |

業務管理・決裁権限あり |

責任 |

担当業務中心 |

チーム・組織目標への責任 |

給与体系 |

時間給中心 |

年俸制・役職手当あり |

労働時間 |

労働時間規制対象 |

労働時間規制除外(※法上管理監督者) |

【具体例】

- 決裁権限(支払承認)

- 部下管理(評価・育成)

- 残業規定(管理職は裁量労働制適用もあり)

【データ例】

厚生労働省調査によれば、管理職の平均年収は一般社員の1.5倍前後となっています(※産業・企業規模により変動あり)。

役職者・役員との違いを理解しよう

管理職、役職者、役員は似ていますが役割・権限範囲に明確な違いがあります。

【比較表】

区分 |

主な定義 |

権限範囲 |

管理職 |

組織内の業務管理者 |

部署・チーム単位 |

役職者 |

役職名保持者(例:主任・係長) |

業務リーダー |

役員 |

法人の経営意思決定者(例:取締役) |

経営全体 |

【具体例】

- 取締役:会社法上の役員、経営方針決定

- 執行役員:経営補佐+業務執行責任

- 部長職:部署戦略遂行、チーム運営

【法的違い】

- 会社法:役員=法人代表

- 労働法:管理職=労働者(ただし一部規制除外あり)

管理職になれる役職はどこから?

管理職昇進ルートは多くの企業で以下の順序を辿ります。

【一般的な昇進ルート】

一般社員 → 主任・係長 → 課長 → 部長 → 執行役員

【業界別:管理職登用年齢・経験年数(例)】

業界 |

平均昇進年齢 |

必要経験年数 |

製造業 |

35歳前後 |

8~10年 |

IT業界 |

30歳前後 |

5~7年 |

サービス業 |

32歳前後 |

6~8年 |

【必要資格例】

- 国家資格キャリアコンサルタント

- 中小企業診断士

- PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)

管理職登用には、経験と能力に加えて「マネジメント資質」が重視される傾向にあります。

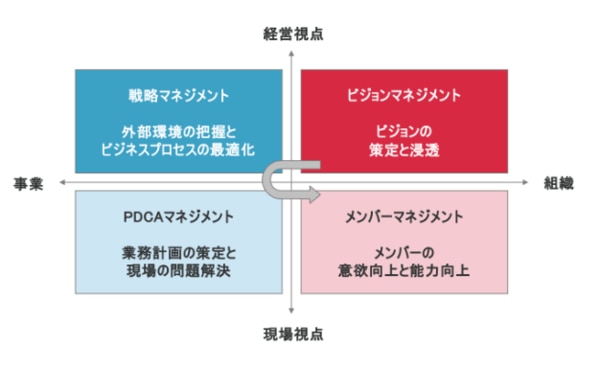

管理職に求められる4つの役割

管理職には、組織運営を支えるための4つのマネジメント役割が求められます。各役割は相互に関連し、バランスよく実行することが重要です。

【4つの役割と具体例】

- ビジョンマネジメント

中期経営計画の策定、部門目標の設定を通じて、方向性を示す。

- 戦略マネジメント

市場分析・競合分析を踏まえ、事業計画やリスク対策を具体化する。

- PDCAマネジメント

計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Act)を繰り返し、成果最大化を目指す。

- メンバーマネジメント

人材育成とチームビルディングを通じ、組織力を強化する。

【4つの役割の関係性図】

ビジョンを組織に浸透させる役割

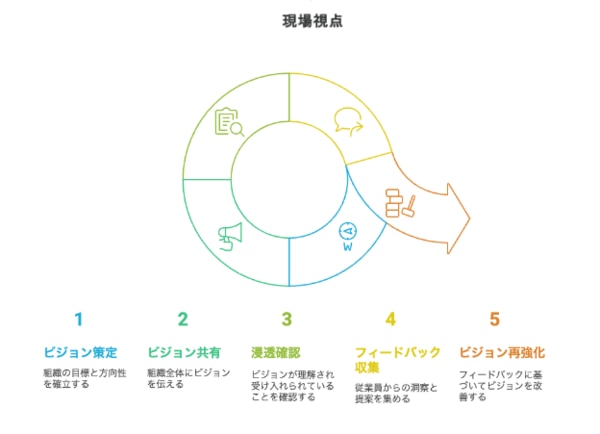

ビジョンマネジメントは、組織の目指す方向性を明確にし、全員に浸透させる活動です。

【具体的4ステップ】

- ビジョンの明確化

誰にでも理解できるシンプルな言葉で表現する。

- 共有の仕組み作り

朝礼、全体会議、社内掲示板などで繰り返し共有する。

- 浸透度の確認

アンケートや1on1で理解度をチェックする。

- フィードバック

現場の声を拾い、必要に応じて修正・再共有する。

経営理念の浸透と実践

経営理念の浸透には、日常的なコミュニケーションが不可欠です。

【具体的方法】

- 朝礼や全体ミーティングで理念を繰り返し共有

- 理念を具体的行動指針に落とし込み、日常業務に活用

- 理念に沿った成功事例(例:顧客満足向上事例)を共有

【浸透度測定】

- 社内アンケートによる理念理解度調査

- 1on1面談での理解度ヒアリング

理念が行動に結びつくことで、組織文化が強化されます。

戦略マネジメント:目標達成のための計画立案と実行

戦略マネジメントでは、現状把握と将来像実現に向けた具体策を立案・実行します。

【具体例】

- 市場分析:ターゲット市場規模や成長率を把握

- 競合分析:競合の強み・弱みを整理(SWOT分析)

- 経営資源配分:ヒト・モノ・カネの最適配分

- リスク管理:想定リスクごとの対応計画策定

【重要性データ】

ある調査によると、「市場変化への適応スピードが速い企業は、売上成長率が平均1.5倍高い」と報告されています。

戦略立案と実行管理は、組織の競争力を左右します。

③PDCAマネジメント メンバーの育成とモチベーション管理

メンバーマネジメントでは、部下の育成とモチベーション維持が鍵となります。

【具体的な方法】

- 育成計画:中長期スキル育成プランの設計

- 1on1実施:月1~2回、進捗確認と課題相談の場を設定

- 評価制度運用:目標管理制度(MBO)による公正な評価

- モチベーション管理:小さな成果の承認と称賛

チームビルディングでは、信頼関係構築(例:雑談や定期ミーティング活用)が成功の鍵となります。

人材育成とモチベーション管理

【1on1実施方法】

- 進捗確認、課題ヒアリング、キャリア相談をバランスよく実施

【目標設定と評価】

- SMART原則に基づく目標設定

- 定量+定性評価のハイブリッド評価導入

【モチベーション理論活用】

- マズローの欲求5段階説:所属欲求・承認欲求を満たす

- ハーズバーグの動機付け衛生理論:成長機会提供が動機付けに効果的

【成功事例】

- 目標達成後の表彰制度導入で離職率15%改善

- 1on1面談強化でエンゲージメントスコア10ポイント向上

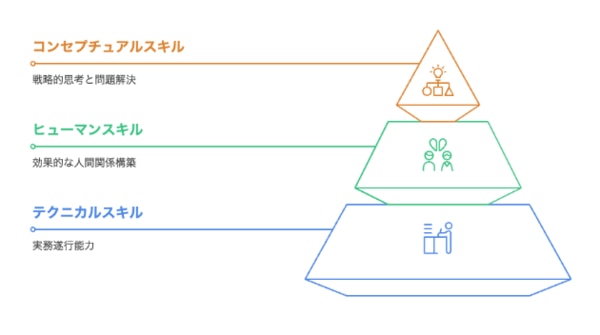

管理職に必要なスキルと能力

管理職に求められるスキルは、大きく3つに分類できます。

【3つのスキルと具体例】

- テクニカルスキル(業務遂行スキル)

例:財務知識、ITリテラシー、業界専門知識。

実践例:財務諸表を読み解き、部門予算を管理する。

- コンセプチュアルスキル(概念化能力)

例:ロジカルシンキング、戦略立案、課題発見力。

実践例:市場環境を分析し、3年後を見据えた部門戦略を策定。

- ヒューマンスキル(対人関係能力)

例:傾聴力、フィードバック力、チームビルディング。

実践例:定期的な1on1面談を通じて部下のモチベーションを向上。

対課題力:問題の本質を理解し解決する能力

対課題力とは、問題を正しく捉え、効果的に解決へ導く力です。

【問題解決のプロセス】

- 問題の特定(例:売上減少の現象を正確に捉える)

- 原因分析(例:顧客離れ、競合シフトなど背景要因を特定)

- 解決策立案(例:新商品開発、販促強化)

- 実行計画策定(例:プロジェクトメンバー編成・スケジュール設定)

【活用事例】

売上低下問題に対し、PDCAサイクルを回して原因分析→施策立案→実行→再評価を繰り返し、売上V字回復を達成した例などがあります。

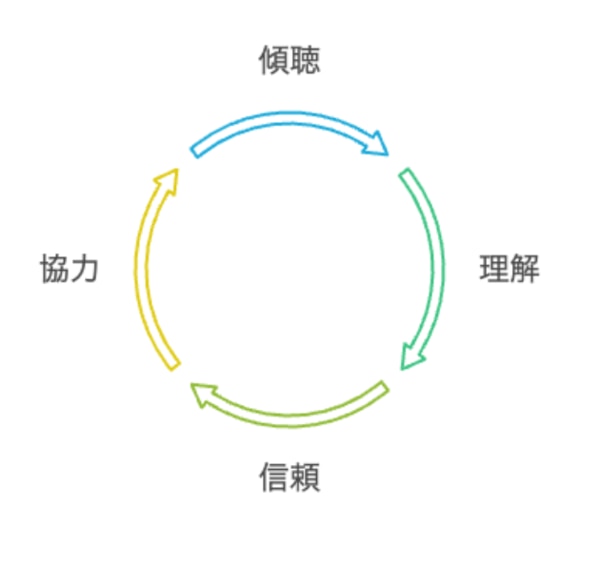

コミュニケーションスキル(対人力)

管理職に欠かせないのが高いコミュニケーション能力です。

【具体的スキル】

- 信頼関係構築

日常的な対話とフィードバックを積み重ねる。

- 効果的なフィードバック

ポジティブフィードバックを重視しつつ改善点を伝える。

- 会議・ミーティングの進行

アジェンダ設定、時間管理、結論整理を徹底。

- 上司への報告

事実・背景・提案を簡潔に伝える(PREP法活用)。

管理職に必要な自己管理力

自己管理力は、マネジメントを長く持続可能にするために不可欠です。

【4つの具体例とテクニック】

- ストレスマネジメント

→ マインドフルネス瞑想で日々リフレッシュ

- タイムマネジメント

→ アイゼンハワーマトリクスで優先順位整理

- 感情コントロール

→ アンガーマネジメント手法で冷静に対応

- セルフモチベーション

→ 小さな成功体験を意識的に積み重ねる

自己管理の質が、リーダーシップの安定性に直結します。

テクニカルスキル:業務遂行に必要な専門知識

管理職には、一定以上の専門知識(テクニカルスキル)も必須です。

【具体例】

- 財務会計知識

(部署の予算管理やコスト削減に直結)

- IT・デジタルリテラシー

(DX推進・データ活用に不可欠)

- 業界特有の専門知識

(業界動向を理解し、戦略に反映)

- 法務知識

(労働法・契約法など遵守対応に必要)

テクニカルスキルは、業務判断の正確性とスピードを高め、管理職としての信頼を築く要素となります。

▼組織改善を加速させる管理職が育つ仕組みとは 資料はこちら

管理職に求められる4つの基本行動

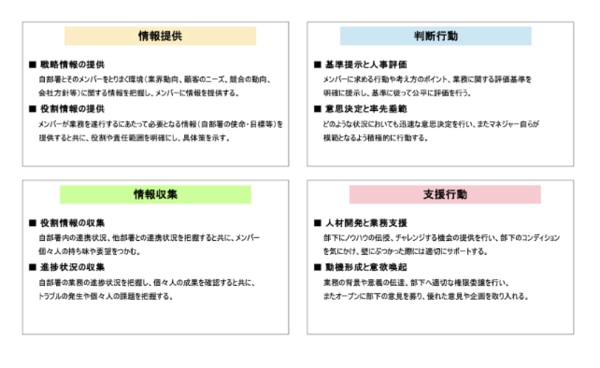

管理職には、組織運営を円滑に進めるため、次の4つの基本行動が求められます。

【4つの基本行動と具体例】

- 情報提供

例:経営層からの方針をチームに速やかに伝達する。

- 情報収集

例:現場の課題や部下の声を定期的にヒアリングする。

- 判断行動

例:状況を迅速に分析し、的確な意思決定を行う。

- 支援行動

例:部下が課題に直面した際にリソースやアドバイスを提供する。

これらの行動を意識的に実践することで、チームの生産性向上、エンゲージメント向上に直結します。特に情報の「伝達」「収集」の質を高めることが、良好なマネジメントの基盤となります。

管理職に求められる行動:情報提供と共有

情報提供・共有は、管理職にとって最も重要な役割の一つです。以下の具体的な方法を通じて実践します。

【情報提供・共有の方法】

- 定期的な進捗報告→ 週次ミーティングでプロジェクト進捗を可視化する。

- 部門間の情報共有会議→ 他部門と連携するための定例会議を設定する。

- 経営方針の伝達方法→ 経営陣からの方針を噛み砕き、現場向けにわかりやすく伝える。

- 重要な意思決定の共有プロセス→ 意思決定の背景・理由をチームと共有し、納得感を醸成する。

これにより、メンバーの理解・納得を促進し、組織全体の一体感を高めることが可能になります。

求められる能力・行動②:情報収集

ただ仕事を振るだけでは、適切なマネジメントとは言えません。 自部署内の連携状況、他部署との連携状況を把握し、メンバー個々人の持ち味や要望をつかむことが大切です。

また、自部署の業務の進捗状況を把握し、個人の成果を確認すると共に、トラブルの発生等を把握することも、非常に重要です。

求められる能力・行動③:判断行動

管理職は、迅速な意思決定を行い、自らが模範となるよう積極的に行動することが求められます。 さらに、メンバーに求める行動や考え方、業務に関する評価基準を明確に提示し、公平に評価を行う必要があります。

求められる能力・行動④:支援行動

部下に対してノウハウの伝授、チャレンジの機会の提供を行い、部下のコンディションを気にかけ、壁にぶつかった際には適切にサポートすることが求められます。

さらに、業務の背景や意義の伝達、部下へ適切な権限委譲を行い、オープンに部下の意見を募り、優れた意見を取り入れることも必要です。

▼権限委譲に関する記事はこちら エンパワーメント(権限委譲)とは? 定義や導入のメリット・デメリット、運用事例を紹介

管理職の適任を見極めるには

管理職としての適任者を見極める方法、登用する方法についてご説明します。

研修を受講させる

会社が期待する管理職を登用しようと思うのであれば、ただ適任者が現れるのを待っているだけではいけません。管理職の候補者に研修を受講させて、能力開発を支援することが重要です。

研修を受講したことで、スキルやマインドがどのように変化したかを見ることで、管理職としての適任者を見極めやすくなるはずです。

昇進・昇格試験をおこなう

管理職にふさわしい人材を見極める方法の一つが、昇進・昇格試験をおこなうことです。日本企業の場合、プレイヤーとして優れた実績を残した人が管理職に登用される流れがありますが、必ずしも優秀なプレイヤーが優秀な管理職になるとは限りません。

そのため、昇進・昇格試験で受験者の潜在的な能力や資質を測り、管理職としての適性を見極めることは重要です。昨今は「管理職になりたくない」という人も増えていますが、昇進・昇格試験は自ら希望して受けるものなので、意欲のある人から適任者を見いだすことができます。

管理職が抱える課題・問題点とは?

企業が常に発展・成長し続けるためには、事業成果に繋がる判断基準を明確にし望ましい行動を現場で創出する「One fo All」と、企業・組織への共感を高め、成果・成長に対するモチベーションを高める「All for One」が求められます。

これらの結節点となるのが管理職になるので、管理職本人も会社側も共に多くの悩みを抱えてしまうものです。今回はその一部をご紹介しますが、課題と向き合うことも役割の一つであると理解し、一人で抱え込み過ぎないことが大切です。

①業務負担が大きい

近年管理職にかかる負担は大きくなっています。

VUCA時代が到来し、経営陣だけで戦略を描ける時代は終わり、現場に近い管理職も常に戦略マネジメントが期待をされています。

ダイバーシティが推進し、メンバーの価値観が多様化することで、マネジメントマネジメントの難易度が向上しています。 働き方改革によって、コンプライアンス遵守や労務時間管理の難易度が向上しています。

外部環境の変化によって、管理職に期待される役割が拡大し、管理職にかかる負担は非常に大きなものになっています。一方で、これはもちろん企業によりますが、給与向上や研修体系の強化など少なく、負担と待遇のバランスに不満を抱く管理職も多いです。

②転職がしづらい

管理職は多岐にわたる業務を抱えながら、多くの部下を管理しています。引き継ぎが難しいという点で、転職しにくいポジションだと言えます。

そもそも、管理職の求人はそれほど多くありませんし、会社によって管理職の業務内容は大きく変わります。このような事情もあり、管理職は転職しにくいと言われています。

③部下とのコミュニケーションが難しい

部下とのコミュニケーションに悩む管理職は少なくありません。コミュニケーションが希薄になれば「放置」だと言われ、コミュニケーションが細かくなれば「マイクロマネジメント」だと言われる時代です。

コロナ禍でテレワークが拡大したことで、部下とのコミュニケーションの難易度がさらに高くなっているのが現状です。

▼マイクロネジメントに関する記事はこちら

マイクロマネジメントとは?増加理由や従業員に及ぼす影響を解説

④名ばかり管理職

ここまで管理職本人の問題をお伝えしてきましたが、最後に企業側の問題をご紹介します。

前述した通りですが、「管理監督者」とは、上述したとおり経営に参加するべき役職の者で残業手当の支給が義務づけられていません。

そのため、企業の中には、残業手当による人件費の削減を目的に、単なる社内の職制に過ぎない「管理職」を「管理監督者」とみなし、残業手当を支払わないケースがあります。

このように、「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たしていないにも関わらず、経費削減のために「管理監督者」として扱われ、不当な扱いを受けている管理職を「名ばかり管理職」と呼ばれています。

※本来は「名ばかり管理監督者」がより正確な表現です。

このような事が起きていると感じたら、社内だけでなく外部に解決策を求めることも大切です。労働基準監督署などに相談することも視野に入れてみてください。

▼VUCAに関する記事はコチラ

VUCA(ブーカ)とは?生き抜く方法と必要なスキルを解説

管理職を育成する方法

管理職育成は、以下の4ステップで体系的に進めることが重要です。

【育成の4ステップ】

- アセスメントによる現状把握→ 管理職候補者の現状スキル・志向性を360度評価や適性診断ツールで可視化。

- 育成計画の策定→ 目指すべきマネジメントスキル(リーダーシップ、課題解決力など)に応じた研修プランを個別に設計。

- OJTとOff-JTの組み合わせ→ 日常業務の中で実践(OJT)しつつ、集合研修やオンライン講座(Off-JT)で知識補強。

- 定期的な評価とフィードバック→ 半期ごとに成長度を測定し、上司からの具体的なフィードバックを実施。

【実践例】

- 新任管理職向け研修(リーダーシップ基礎、目標管理)

- ケーススタディ型トレーニング(実践的問題解決演習)

育成と評価を循環させることで、現場で即戦力となる管理職を育成できます。

管理職育成:入学方式のポイント

入学方式とは、あらかじめ選抜・登用された社員を対象に、計画的な育成研修を受講させ、管理職に昇格させる方法です。

【特徴と適用ケース】

- 特徴:ポテンシャル重視、育成重視

- 適用例:若手リーダー層、新任課長候補

【メリット・デメリット】

項目 |

メリット |

デメリット |

入学方式 |

育成計画に基づき体系的に成長できる |

適性不足の場合でも昇格してしまうリスク |

卒業方式で管理職に昇進するためのステップ

卒業方式は、現場で実績を積み上げた社員が一定基準をクリアした後に管理職へ昇進する仕組みです。

【昇進要件と評価基準】

評価項目 |

内容 |

業績評価 |

売上達成率、コスト削減実績 |

コンピテンシー評価 |

リーダーシップ、問題解決力、チーム育成力 |

360度評価 |

上司・同僚・部下からのフィードバック |

【特徴】

- 「結果重視型」で即戦力人材を抜擢できる

- ただし、プレイヤー能力が高いだけでマネジメント適性がないケースもあるため注意が必要です。

昇進条件を明確化し、評価基準を透明にすることが、卒業方式成功のカギとなります。

STEP1:今の役割期待を明確化する

まずは今の役割期待を明確にすることが大切です。意外と上司と役割期待の認識がすり合っていないケースが多いです。

例えばメンバーは「今の目標数字を達成することが役割」だと認識しており、上司は「目標数字の達成は前提として、部下育成もすることが役割」だと認識しているケースなどがあります。

STEP2::期待に漏れなく応える

役割期待を把握したら、期待に漏れなく答えることが大切です。当然ですが、漏れがあると「不十分」だと判断され、管理職には上がれません。

管理職になるための具体的なステップ

管理職になるためには、意欲と計画性を持った段階的な取り組みが不可欠です。近年は「管理職になりたくない若手」が増加しているため、キャリア設計の早期着手が重要です。

【具体的なステップと実践例】

- 業務スキルの向上→ 専門業務を確実に遂行し、成果を出す。(例:営業職で売上目標120%達成)

- チームリーダー経験の獲得 →小規模プロジェクトや後輩育成を担当する。(例:3名の若手指導を成功させた実績)

- マネジメント知識の習得→ OJT+管理職向け外部研修への参加。(例:リーダーシップ研修受講)

- 評価面談でキャリア志向を表明→ 「管理職を目指したい」と上司に意欲を伝える。

STEP1:管理職についての知識をインプットする

まずは管理職の役割や、求められるスキルを知りましょう。

この際、チェスター・バーナードの「経営者の役割」やカネーギーの「人を動かす」、コリンズの「ビジョナリーカンパニー」など古典的書籍から根本思想をインプットしながら、他社事例といった応用知識をインプットすることをお勧めします。

STEP2:自身の現状と管理職のGAPを正確に理解するため、上司と認識をすり合わせる

管理職の役割や、求められるスキルを知った後は、それらの知識を自職場に当てはめて考えてみましょう。

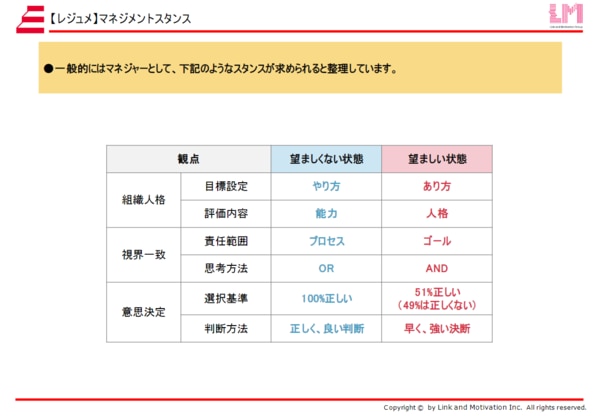

特に役割部分は認識することが非常に難しいため、上司と丁寧にすり合わせる事が大切です。マネジメントに求められるスタンスは「組織人格」「視界一致」「意思決定」であると言われています。

「組織人格」とは、「組織の人間」として振る舞う事が出来ているか否かです。上司としてのあり方を見つめ直し、上司とすり合わせることが大切です。

「視界一致」とは、上司と視界が一致しているか否かです。自身は「1年後の業界」から戦略考えていたが、上司は「10年後の日本」から戦略を考えているかもしれません。このように管理職に求められる視界を獲得し、上司との視界一致をする事が大切です。

「意思決定」とは、上司と意思決定基準がすり合っているか否かです。 自身は「自部署最適」で判断行動していたが、上司は「全社最適」で判断行動をしているかもしれません。このように現場での意思決定基準をすり合わせることが大切です。

自身と管理職までの距離を正確に把握することが大切です。

STEP3:できる所から始めて、配置権限を持っている人の信頼を獲得する

基本的な知識を理解し、自身の現在地を把握した後は、少しづつ管理職の役割を遂行してみましょう。

メンバーマネジメントをするために、後輩の意欲喚起や能力向上のために1on1を始めてみても良いですし、PDCAマネジメントをするために、進捗管理会議の進行をしたり、KPIの管理をするための管理帳票を改良しても良いかもしれません。

もちろん評価や勤怠管理などは権限の問題で出来ないかもしれません。ただ大事なことは、小さな所からでも良いので、管理職の役割を実際に遂行してみることです。

▼【1on1】に関する記事はこちら

1on1とは?効果的な進め方やテーマ例、失敗原因まで紹介

管理職研修の選び方と特徴

管理職研修にはさまざまな形式があり、目的に応じて適切な選択が必要です。

【研修形式と特徴】

- オンライン研修

→ 時間・場所に縛られず受講できる。リモートワーク時代に適合。

- 集合研修

→ 対面でのディスカッションが活発。実践型ワーク重視。

- 個別研修(コーチング型)

→ 個々の課題に合わせたパーソナライズド育成が可能。

【選び方のポイント】

- 育成対象者のレベル(若手管理職かベテランか)

- 育成目的(リーダーシップ強化か、戦略思考強化か)

- 費用対効果(受講人数×成果の見込み)

- 受講後のフォロー体制(振り返り面談、課題提出など)

【研修事例】

- リンクアンドモチベーションの管理職研修は、

- 体験型ワーク中心

- 組織診断と個別フィードバック付き

「個人×組織」両面の成長を促進

という強みを持ち、多くの企業でリーダー育成に成功しています。

管理職の役割と必要なスキルまとめ

管理職には大きく4つの役割が求められ、それぞれに応じたスキルが必要です。

【役割と必要スキルまとめ表】」

役割 |

必要なスキル |

ビジョンマネジメント |

リーダーシップ、コンセプチュアルスキル |

戦略マネジメント |

戦略的思考、計画立案力 |

PDCAマネジメント |

実行力、改善力 |

メンバーマネジメント |

コミュニケーション力、育成スキル |

【管理職に求められる行動指針】

- チームに明確な目標を示す

- 業務を可視化し、改善を習慣化する

- 部下と定期的に対話し、成長支援を行う

- 組織と個人の成果を両立させる視点を持つ

これらを意識的に実践することで、組織に貢献し続ける「強い管理職」へと成長できます。

管理職研修ならリンクアンドモチベーション

リンクアンドモチベーションの管理職研修は、「知識提供・意識変革」のみで終わらせず、「行動変革」に至らせることにこだわっています。

管理職・マネジャーとしての難しさや多忙さ、現場で起こりそうな葛藤を踏まえたうえで、本人が「変わりたい」と思える研修を通して、マネジメントの変革をご支援します。

>> リンクアンドモチベーションの管理職研修の詳細はこちら https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/training

管理職に関するよくある質問

- 管理職の法的定義と一般的な定義の違い→ 法的には労働基準法に基づく「管理監督者」、一般的には「部門を統括し組織運営を担う職位」を指します。

- 管理職の給与水準→ 業界別平均年収:製造業720万円、IT業界800万円、金融業界870万円(2023年厚労省統計より)

- 管理職に必要な資格や認定→ PMP資格(プロジェクトマネジメント)、中小企業診断士などが評価されるケースも。

- 管理職の労働時間実態→ 厚生労働省調査によると、管理職の週平均労働時間は49.2時間(2023年データ)。

- 管理職のストレスマネジメント方法→ ストレスチェック制度の活用、メンタルヘルス研修の受講、リフレクションタイムの設定が有効です。

管理監督者と管理職の違いとは

項目 |

管理監督者(法的) |

管理職(一般的) |

定義 |

労基法上の特別扱い職 |

組織管理職位 |

権限 |

経営判断に関与 |

部門単位での業務指示 |

責任 |

勤怠管理、部門収益責任 |

部下育成、目標達成責任 |

管理職の平均年齢と推移

【データまとめ】

- 平均年齢:47.2歳(厚生労働省2023)

- 過去10年推移:緩やかに上昇

- 若手管理職比率:30代前半で管理職登用率が増加傾向

【業種別平均(表)】

業種 |

平均年齢 |

IT・通信 |

42.5歳 |

製造業 |

47.8歳 |

金融業 |

49.3歳 |

管理職に求められる4つの行動

- 情報提供

→ 部下への業務指示や目標共有をタイムリーに実施

- 情報収集

→ 市場動向、社内課題、部下の意見を積極的にヒアリング

- 判断行動

→ 迅速な意思決定とリスクマネジメントを両立

- 支援行動

→ 部下の問題解決支援やキャリア形成サポート

Q:管理職が抱える主な課題とは?

- 業務負担増大:複数部門の兼務管理、リモート併用勤務増加

- メンタルヘルス問題:ストレスチェック実施義務化(2015年~)

- 人材育成の困難さ:Z世代との価値観ギャップ

- 労務管理の複雑化:副業解禁や多様な勤務形態対応

厚労省データでは、管理職の45%がストレス高リスク層と判定されています。

管理職を目指すためのステップ

- 専門知識の習得→ 資格取得や最新業界知識のインプット

- リーダーシップスキル向上→ 小規模チームのリーダー経験を積む

- 部門横断経験の獲得→ 複数部署プロジェクト参加で視野拡大

- メンタリング・コーチングスキル習得→ 部下指導やフィードバックの実践

段階的なキャリア形成が、管理職昇格に直結します。

Q:管理職の育成方法とは?

方式 |

卒業方式 |

入学方式 |

定義 |

実績重視で昇格 |

育成前提で選抜 |

メリット |

即戦力育成 |

将来性重視 |

デメリット |

マネジメント適性不足のリスク |

成果が出るまで時間がかかる |

【育成ステップ例】

- 卒業方式:KPI達成+リーダー経験→昇進試験通過

- 入学方式:研修受講+OJT→適性確認後昇格