ブラッシュアップとは【完全ガイド】意味と実践的な使い方を解説!

「ブラッシュアップする」「ブラッシュアップを検討する」といった言葉は、ビジネスを営む中で多く耳にするのではないでしょうか。

「ブラッシュアップ」は、個人や組織にとって進歩のプロセスです。このプロセスでは、既存のスキル、知識、方法、あるいはプロジェクトが、さらに洗練され、改善されることを目指します。

本記事では、ブラッシュアップの意味やメリット、具体的な実施ステップなどをご紹介します。

目次[非表示]

ブラッシュアップの定義

ブラッシュアップとは何?

「ブラッシュアップ」はもともと英語の「brush up」から来ている言葉で、日本語では「磨きをかける」「改善する」「スキルや知識を更新する」などの意味で使われます。

ビジネスシーンでは、この言葉は少し異なるニュアンスで使用されることがあります。日本のビジネスシーンでは、「ブラッシュアップ」はプロジェクトや提案、プレゼンテーションなどの質を向上させる、あるいは最新の状態に更新するという意味で使われることが多いです。

ブラッシュアップの類語

改善(かいぜん) - 何かをより良い状態にすること。効率や品質などを向上させることが含まれます。ビジネスや製造業でよく使われる用語です。

磨きをかける(みがきをかける) - すでに良い状態のものにさらに努力を加え、より高いレベルにすること。完成度を高めるための追加的な努力を意味します。

更新(こうしん) - 古いものや現状を新しくし、最新の状態にすること。技術や知識、情報などの最新化を指します。

向上(こうじょう) - レベルや品質、能力などを上げること。個人のスキルや組織のパフォーマンスの向上に関連します。

精緻化(せいちか) - 細部にわたり丁寧に仕上げることで、より精密で洗練された状態にすること。細かい点を見逃さず、質を高めることを意味します。

▼その他の類語についてはこちら

インシデントとは?【 わかりやすく】意味やアクシデントとの違いについて解説

ブレーンストーミングの4つの原則とは?メリットや方法を解説

スキルアップとブラッシュアップの違い

スキルアップとブラッシュアップは似ていますが、目的や対象に違いがあります。以下、表形式で整理します。

比較項目 | スキルアップ | ブラッシュアップ |

定義 | 新たなスキルや知識を習得すること | 既存のスキルを磨き、精度・完成度を高めること |

対象 | 未経験・初心者レベルの領域 | 既に一定の経験・知識がある領域 |

ゴール | 新しい能力を身につける | 既存能力を向上・洗練させる |

【具体例】

スキルアップ:プログラミング未経験者がPythonを学び始める

ブラッシュアップ:既に使っているPythonコードを効率化・最適化する

スキルアップ:英語初心者が英会話教室に通い始める

ブラッシュアップ:英会話ができる人がビジネス英語をさらに磨く

スキルアップ:未経験でマーケティング知識を学び出す

ブラッシュアップ:マーケターがプレゼン資料作成技術を洗練させる

【ビジネスシーンでの使い分け】

スキルアップ:新しい役割やプロジェクトへの挑戦、キャリアチェンジなど

ブラッシュアップ:現在の仕事の質向上

ブラッシュアップの英語表現と語源

「ブラッシュアップ(brush up)」は英語の熟語表現で、

もともとの意味は「ほこりを払い落とし、きれいに磨く」というニュアンスです。

【語源説明】

・"brush"(ブラシをかける、払う)

・"up"(上へ、向上させる)

つまり、すでに存在するものをさらに磨き上げる行為を指します。

【ビジネス英語での使用例】

・brush up on

「知識やスキルを復習・磨き直す」

例:"I need to brush up on my Excel skills before the meeting."(会議前にエクセルスキルを復習しないと)

・brush up your skills

「自分のスキルを洗練させる」

例:"You should brush up your communication skills for your next leadership role."(次のリーダー職に向けてコミュニケーションスキルを磨くべきだ)

・brush up your presentation

「プレゼン資料や発表をブラッシュアップする」

例:"Let's brush up your presentation slides to make a stronger impact."(プレゼン資料をよりインパクトあるものにブラッシュアップしよう)

ブラッシュアップは、すでに持っているものを「さらに上質にする」ニュアンスが強い表現であり、特にビジネスシーンで頻繁に使用されます。

ブラッシュアップすることのメリット

業界別ブラッシュアップの実践例

ブラッシュアップの重要性は業界によって異なります。ここでは主要3業界の事例を紹介します。

【IT業界】

・事例:ソフトウェア開発企業A社は、開発メンバー向けにコードレビュー文化を強化。GitHub上で週1回レビューを義務化し、バグ発生率を20%削減。

・特有手法:ペアプログラミング、定期的なハンズオン研修

・注意点:ツールや技術のアップデートスピードが速いため、継続的な情報キャッチアップが不可欠

【製造業】

・事例:自動車部品メーカーB社は、作業標準書の見直しと技能検定の実施により、不良率を15%改善。

・特有手法:作業手順の可視化、現場主導型のQC活動

・注意点:ブラッシュアップが形式化すると現場定着しないため、現場の声を取り入れる工夫が必要

【サービス業】

・事例:大手飲食チェーンC社は、接客マニュアルをリニューアル。スタッフ向けオンライン研修で顧客満足度が12ポイント向上。

・特有手法:接客スキルの動画教育、ロールプレイング

・注意点:形だけのマニュアル刷新ではなく、実践に根差した改善が重要

オンラインツールを活用したブラッシュアップ

ブラッシュアップには、さまざまなオンラインツールの活用が効果的です。以下、目的別に紹介します。

【プロジェクト管理】

・Trello

カンバン方式でタスク進捗を見える化。チーム全体での目標達成度を把握し、個別スキル向上の課題抽出に役立つ。

・Asana

プロジェクトごとにマイルストーン設定ができ、達成状況に応じたブラッシュアップ指導がしやすい。

【スキル管理】

・Skillshare/Udemy

短期集中型の講座で特定スキルを磨く。個別スキルマトリクス作成に活用できる。

【フィードバック収集】

・Googleフォーム

簡単なアンケート設計でチーム内から匿名フィードバックを集め、改善ポイントを抽出。

・Mentimeter

リアルタイムフィードバックツール。会議中に即座に意見を可視化でき、即時ブラッシュアップに役立つ。

リモートワーク時代のブラッシュアップ手法

リモートワーク環境下でも、ブラッシュアップは積極的に行うべきです。以下、実践手法を紹介します。

【オンラインミーティング活用】

・Zoom/Teamsでのミニ勉強会

週1回、30分だけ特定テーマでナレッジ共有会を実施。

例:最新営業トークのブラッシュアップ会。

【デジタルツール活用】

・Notionでナレッジ蓄積

各自が学んだポイントをNotionにまとめ、チーム全体で共有。ナレッジベースの成長促進。

【非同期フィードバック】

・Slack/チャットツールで定期フィードバック

毎週金曜に「今週良かった点/改善できる点」をSlackに投稿する文化をつくる。

【実践例】

・月曜にAsanaでスキル目標設定 → 金曜にSlackでセルフレビュー → 翌週の改善に活用

リモート下では、頻度と習慣化がブラッシュアップの鍵となります。

スキルと知識の最新化

スキルと知識の最新化は、現代ビジネスにおいて不可欠です。以下に、最新化が必要な理由と対応方法を示します。

【最新化が必要な理由と対応方法】

・技術革新のスピード

例:AI、IoT技術の進展 → 定期的な技術セミナー参加、専門コミュニティへの参加

・業界トレンド

例:サステナビリティ重視の流れ → 業界誌や専門メディアの購読による情報キャッチアップ

・法改正

例:労働法や個人情報保護法の改正 → 公式サイトでの定期チェック、eラーニング受講

【陳腐化を防ぐ具体策】

・業界セミナー・研修への参加

・専門書・最新刊の定期購読

・オンライン学習(Udemy、LinkedIn Learning)

・社内勉強会の企画・実施

最新情報への感度を高め、常に「アップデートされた自分」でいることが競争優位に直結します。

競争力の向上

ブラッシュアップは個人・組織双方の競争力向上に直結します。具体例を示します。

【競争力向上の具体例】

・市場での差別化

例:最新Webマーケティング手法を習得し、競合より早く市場浸透 → 新規顧客獲得率が15%増加

・顧客満足度の向上

例:カスタマーサポートスキルをブラッシュアップ → 顧客満足度調査でNPSスコアが20ポイント改善

・業務効率化によるコスト削減

例:業務プロセス見直しとRPA導入 → 月間業務時間が25%短縮、年間コスト約300万円削減

ブラッシュアップは、短期的成果だけでなく、中長期的な市場競争力の確保にも効果を発揮します。

生産性の向上

ブラッシュアップにより、生産性を数値で明確に向上させることができます。

【具体例】

・作業時間短縮率

例:業務フロー改善により、1件あたりの処理時間が45分→30分に短縮(33%短縮)

・コスト削減効果

例:プロジェクト管理ツール導入による進捗管理の自動化で、プロジェクト遅延率が15%改善、管理コスト年100万円削減。

【ブラッシュアップ前後の比較例】

項目 | ブラッシュアップ前 | ブラッシュアップ後 |

月間作業時間 | 180時間 | 135時間 |

ミス発生件数 | 12件 | 5件 |

モチベーションの向上と維持

ブラッシュアップはモチベーション向上にも直結します。具体的には次の3点が重要です。

【モチベーション向上の具体例】

・新しい知識習得による自信

例:資格取得により、社内での評価向上 → 自己肯定感アップ

・目標達成による達成感

例:スキル目標達成により、昇格審査通過 → モチベーション維持

・成長実感によるやりがい

例:新技術のプロジェクトにアサイン → スキルアップと実績構築の両立

【モチベーション維持のポイント】

・小さな成功体験を積み重ねる(マイルストーン設定)

・成長過程を可視化し、自己認識を高める

・上司・チームメンバーから定期的にフィードバックを受ける

成長実感が継続することで、高いパフォーマンスを長期にわたって維持できます。

ブラッシュアップの流れ

現状把握と目標設定の方法

ブラッシュアップを成功させるには、まず現状を正確に把握し、明確な目標を設定することが重要です。

【現状把握チェックリスト例】

・現在のスキルレベルは?

・最近達成できた成果は?

・課題・弱点はどこにあるか?

・業界標準と比較して不足しているスキルは?

【SMARTの法則に基づく目標設定手順】

・Specific(具体的):何を達成したいか明確にする

・Measurable(測定可能):数値や期限で進捗を測る

・Achievable(達成可能):現実的な範囲で設定する

・Relevant(関連性):自身のキャリアに直結する内容にする

・Time-bound(期限設定):締切を設ける

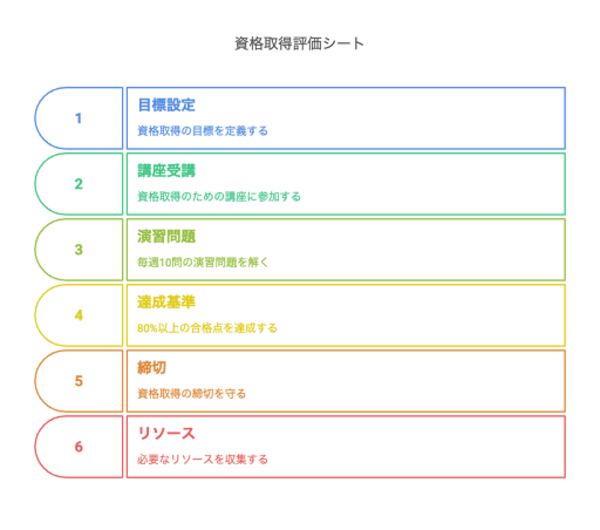

【目標設定シートテンプレート】

ブラッシュアップのタイミングと頻度

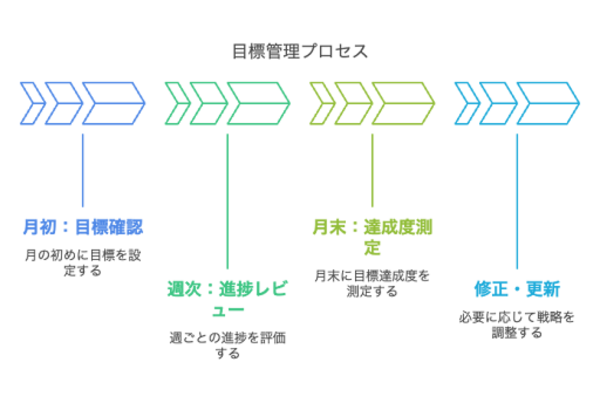

ブラッシュアップは、適切なタイミングで継続的に実施することが成功の鍵です。

【タイミングの観点】

・定期的な見直し:スキル棚卸しや自己評価を定期的に実施

・プロジェクト節目:プロジェクト完了後に成果と課題を振り返り、次のスキルアップに繋げる

・市場変化時:新技術・法改正・業界トレンド変化時に柔軟に対応

【実施頻度例】

頻度 | 実施内容 |

週次 | ミニスキルレビュー、自己反省 |

月次 | 新たな目標設定、進捗チェック |

四半期 | 大規模なスキルマップ見直し、長期目標再設定 |

具体的な計画立案とスケジュール管理

ブラッシュアップを形にするためには、具体的な計画とスケジュール管理が欠かせません。

【計画立案の5ステップ】

1.目標達成までの期間設定

(例:3ヶ月以内にTOEIC100点アップ)

2.必要なリソースの洗い出し

(例:参考書、模擬試験、学習時間)

3.マイルストーンの設定

(例:毎月末に模試スコア目標設定)

4.進捗管理方法の決定

(例:Trelloで進捗可視化)

5.リスク対策の検討

(例:スケジュール遅延時のリカバリープラン策定)

【スケジュール管理イメージ

実践とフィードバック

ブラッシュアップ計画は、実践とフィードバックを繰り返してこそ効果を発揮します。

【実践方法】

・計画に沿って小さなアクションを積み重ねる(例:毎日30分英語学習)

・定期的に成果を可視化(例:ウィークリーレポート提出)

【フィードバックの重要性】

・上司からのフィードバック例:

プレゼン資料をレビューしてもらい、ロジック不足を指摘 → 次回資料で構成力が向上

・同僚とのフィードバック例:

業務改善提案後、チームで改善効果をディスカッション → 改善施策のブラッシュアップ

【実践記録・フィードバックシート例】

日付 | 実施内容 | フィードバック | 改善ポイント |

5/1 | 営業トーク練習 | 説明が冗長 | 要点を3つに絞る |

成果の評価と次のステップ

ブラッシュアップの成果は、数値化とフィードバックを通じて明確に評価しましょう。

【成果評価の方法】

・数値化:達成率(例:80%達成)、テスト結果(例:スコアアップ)

・フィードバック:上司・同僚・自己レビューによる多角的評価

【次のステップの設定】

・成果に応じて新たな課題を抽出し、次回ブラッシュアップの目標を設定

・成功体験を振り返り、さらに高い目標に挑戦する

【評価シートテンプレート】

評価項目 | 達成度(%) | コメント | 次回目標 |

プレゼン力向上 | 85% | 構成力は向上、説得力に 課題あり | ロジカルシンキング強化 |

ブラッシュアップ実行の際の注意点

適切なレベルの目標を立てる

目標を設定する際には、現実的かつ達成可能なものであることが重要です。非現実的または過度に野心的な目標を設定すると、達成が困難になり、モチベーションの低下や焦燥感を引き起こす可能性があります。

目標は、個人のスキルレベル、時間的制約、資源の可用性などを考慮して設定する必要があります。また、小さな成果を積み重ねることで、最終的な大きな目標に向けて段階的に進むことが重要です。

継続的な改善と成長を意識する

ブラッシュアップは一度きりではなく、継続的に行うことで真価を発揮します。以下、具体的な継続方法を紹介します。

【具体的な継続方法】

・定期的な振り返りの機会を設ける

週1回や月1回、自身のスキル成長や課題を振り返る習慣をつけます。振り返りによって小さな変化にも気づき、次の改善アクションを設定できます。

・小さな目標を設定して達成を積み重ねる

「毎週新しい知識を1つ学ぶ」「1日1回は改善点をメモする」など、手軽に達成できる小目標を積み重ねることで、自己肯定感が高まり成長スピードも加速します。

・他者からのフィードバックを積極的に取り入れる

上司・同僚・クライアントなどからのフィードバックを求め、自分では気づきにくい改善点を発見する。客観的視点を取り入れることでブラッシュアップの精度が向上します。

日々小さな改善を意識することで、確実にスキルと成果が積み上がります。

評価とフィードバックの具体的な方法

効果的なブラッシュアップには、適切な評価とフィードバックが不可欠です。以下、3つの視点から具体例を紹介します。

【評価・フィードバック方法】

・自己評価

週末に「できたこと/できなかったこと」を記録し、改善点を自己発見する。例:Googleドキュメントで自己レビューシートを運用。

・上司からの評価

月次の1on1で目標達成状況を振り返り、改善アドバイスをもらう。例:「ロジカルな説明力が向上したが、さらに簡潔なまとめを意識しよう」といった具体的指摘を受け取る。

・同僚からの評価

プロジェクト終了後に同僚から「良かった点」「改善できる点」をフィードバックシートで受け取る。例:アンケート形式で簡易レビューを実施。

【評価シートテンプレート例】

評価項目 | 自己評価(〇×) | 上司コメント | 同僚コメント |

スケジュール管理能力 | 〇 | タスク進行がスムーズだった | 調整力が高いと感じた |

プレゼン力 | × | 内容整理は良いが、話し方に工夫を | もう少しメリハリが欲しい |

ブラッシュアップの基本的なQ&A

【Q1:効果的なブラッシュアップの頻度は?】

スキルや目的に応じて異なりますが、最低でも月1回の振り返りと更新が推奨されます。特に変化の激しい業界では、週次レビューを取り入れると効果的です。

【Q2:ブラッシュアップに適した分野は?】

技術系(ITスキル、製造技術)、営業・マーケティング、マネジメント、語学力など、「変化が激しい」「成果が問われる」分野は特にブラッシュアップが重要です。

【Q3:ブラッシュアップの具体的な成功事例は?】

ある営業チームでは営業トークスクリプトを月1回ブラッシュアップし、成約率が15%向上。また、製造現場では作業マニュアル改訂により、不良品率が20%減少した事例もあります。

ブラッシュアップの具体的な使用例と表現

ビジネスシーンではブラッシュアップは多様な場面で使われます。以下、代表例を紹介します。

【具体的使用例】

・企画書のブラッシュアップ

表現の簡潔化、説得力あるデータ追加で、企画通過率向上。

・プレゼン資料のブラッシュアップ

スライドデザイン改善、要点整理で理解度向上。

・営業戦略のブラッシュアップ

ターゲット見直し、新施策追加で営業効率アップ。

・商品パッケージのブラッシュアップ

デザイン改訂で売上前年比10%増。

・社内マニュアルのブラッシュアップ

手順簡略化とビジュアル追加で、新人定着率向上。

各シーンで「何をどう改善するか」を明確にすることが成功のポイントです。

ブラッシュアップのデメリットと注意点

ブラッシュアップにも注意すべきデメリットがあります。

【主なデメリットと対処法】

・時間とコストがかかる

改善にはリソース投下が必要。→ 対策:重要項目を絞って優先順位付けを行う。

・成果が出るまで時間を要する

短期的には結果が見えにくい。→ 対策:中間目標を設定し、途中成果を可視化する。

・方向性を見誤ると効果が得られない

本質的な改善でないと意味がない。→ 対策:第三者視点(上司・顧客)からのレビューを必ず取り入れる。

ブラッシュアップは「目的意識」と「軌道修正力」が成功の鍵です。

ブラッシュアップに関する研修・セミナー

ブラッシュアップを体系的に学ぶには、研修やセミナー参加が効果的です。

【研修・セミナーの種類と特徴】

・スキルブラッシュアップ研修

業務別(営業力、ITスキル、マネジメント力)に特化したプログラム。

・ビジネススキル総合セミナー

問題解決力・ロジカルシンキング・コミュニケーション力など汎用スキルを磨く。

・オンラインラーニング型プログラム

UdemyやSchooなど、時間・場所を問わず学べる自己主導型学習。

【選び方のポイント】

・目的に合致しているか(業務直結型か)

・実践型ワークが豊富か

・フィードバック体制があるか

【成功事例】

・営業チームが営業スキル研修受講後、成約率が18%向上

・製造部門が問題解決研修受講後、工程改善により不良率22%減少

・管理職層がリーダーシップ強化研修参加後、部下のエンゲージメントスコアが10ポイント改善

研修は単なる知識習得ではなく、「実践に活かす仕組み」が整っているかを重視して選ぶことが重要です。