Z世代とは何歳?特徴やX・Y・ミレニアル世代との違いを解説

Z世代とは1996年~2015年に生まれた世代のことで、物心ついたときからインターネットやスマートフォンが身近にあったことから「デジタルネイティブ」「スマホネイティブ」とも呼ばれます。Z世代の特徴を知ることで、若手人材の獲得・育成を効果的に進めることができます。本記事では、Z世代の特徴や傾向を中心に解説していきます。

目次[非表示]

Z世代の定義とは?

Z世代とは、一般的に1990年代後半から2010年までに生まれた世代のことを指します。そのため、2023年現在では10代から20代前半の人が、「Z世代」と言われています。

Z世代の語源・由来は?

Z世代という言葉を誰が言い出したかは不明ですが、一説によると、アメリカのマーケティング業界で生まれた「ジェネレーションZ」という言葉に由来していると言われます。アメリカではジェネレーションZが人口の約25%以上を占め、今後の社会を担う世代として注目されています。このジェネレーションZが、日本では「Z世代」という言葉で広がっていったようです。

Z世代の特徴

デジタルネイティブ

Z世代は、インターネットやスマートフォン、SNSなどのデジタル技術が日常の一部として存在する中で育ったため、デジタルネイティブとして知られています。ここで、デジタルネイティブとは、生まれたときからデジタル技術に触れ、それを自然に使いこなす人々を指す言葉です。

Z世代はテレビや雑誌、新聞などよりもインターネットで情報収集を行うことが多く、SNSを利用して幅広い人とのコミュニケーションを行います。

生活の中でインターネットを利用する習慣が定着しているため、インターネットの利用時間も長く、休日にはその利用時間は10代で250分以上、20代で300分以上だと言われています。

これは、学習、コミュニケーション、エンターテインメントなど、様々な目的でデジタルデバイスを活用していることを示しています。

出典:総務省「令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書<概要>」

多様性の意識が強い

z世代は、多様性の意識が非常に強いと言われています。彼らは、人種、性別、性的指向、宗教、文化などの違いを尊重し、それぞれの個性や背景を理解しようとする姿勢が特徴的です。この背景には、グローバル化が進む中での育ちや、SNSを通じた多様な情報へのアクセスが影響していると考えられています。

この多様性の意識は、インクルージョンの考え方とも深く関連しています。インクルージョンとは、すべての人々が社会の一員として受け入れられ、平等に機会を享受できる環境を作ることを目指す考え方です。

z世代は、このインクルージョンの価値を深く理解し、それを実現するための行動を起こすことが求められています。彼らの多様性を受け入れる姿勢は、より公平で開かれた社会を築く上での重要な要素となっているでしょう。

自分らしさを大切にする

ミレニアル世代と同様に、Z世代も多様な価値観に触れながら育ってきた世代なので、広い価値観を持ち、多様性にも理解を示します。「人と違って当たり前」と考え、周囲と同じであることを良しとするのではなく、自分らしくあることを大事にします。

ブランドを選ぶときも、知名度や人気、ステータスを基準にするのではなく、「自分に合っているかどうか?」を基準にします。Z世代の消費行動はある意味、「個性の主張」と言えるかもしれません。

承認欲求が強い

自分らしさを大切にする一方で、承認欲求が強く、他者からの評価に敏感なのもZ世代の特徴の一つです。Z世代はSNSを当たり前に使いこなしますが、SNSを使う理由として「自分らしさをアピールしたい」「自分の考えや行動を受け入れてもらいたい」といった理由を挙げる人は少なくありません。また、承認欲求が強いあまり、「評価を気にしすぎてしまう」「常に、人にどう思われているのか気になる」という人も多いようです。

現実的で安定志向

ミレニアル世代は好景気の時代を経験しているため、どちらかと言うと楽観的な傾向があると言われています。一方で、Z世代は、自分の親がリーマンショックによる不景気を経験しています。また、最近で言えば、新型コロナウイルスというパンデミックにも遭遇しています。

このように、Z世代は幼年期に経済的・社会的に不安定な時期を過ごしたこともあり、ミレニアル世代より現実的で安定志向の人が多いのが特徴です。消費においてはコストパフォーマンスを重視し、就業においては安定企業を志す傾向にあります。

所有にこだわらない

Z世代は、前世代であるミレニアル世代に比べると経済的なゆとりが少なく、消費に対して慎重な姿勢を持っています。また、モノを所有する欲が少ないとも言われています。「必要なものは、必要なときに、自分が必要なぶんだけ利用できればいい」という合理的な考え方を持っており、定額制サービス、いわゆる「サブスク」を利用する人も少なくありません。

▼Z世代の特徴とマネジメントのポイント 資料はこちら

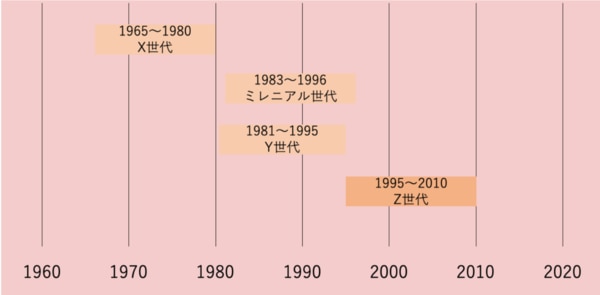

Z世代とX・Y・ミレニアル世代の違い

Z世代以外にも、生まれた時期によってX世代、Y世代などと分類されることがあります。それぞれの世代では、生まれ育った時代背景の影響から、価値観や消費行動などで顕著な違いがあります。

ここでは、それぞれの世代の違いについて、Z世代との比較の観点でご紹介します。

Z世代とX世代の違い

X世代は、1965年から1980年頃に生まれた人々を指します。

時代背景

X世代は、1965年から1980年頃に生まれた人々を指し、Z世代は、2000年代初頭から2010年頃に生まれた人々を指します。X世代は、パソコンやインターネットが普及し始める前の時代に育ちました。一方、Z世代は、スマートフォンやSNSが日常の一部として存在する中で育ちました。

価値観の違い

X世代は、経済的な困難や冷戦の終結などの大きな社会的変動を経験し、自己実現や個人の自由を重視する傾向があります。一方、Z世代は、多様性やインクルージョンを重視し、社会的な公正や環境問題に対する意識が高いと言われています。

消費行動の傾向の違い

X世代は、物質的な豊かさやブランドの価値を重視する傾向があります。一方、Z世代は、エクスペリエンスを重視し、持続可能性やエシカルな価値を持つ商品やサービスに魅力を感じると言われています。

情報収集の方法の違い

X世代は、テレビや新聞、雑誌などの従来のメディアを主要な情報源として利用していました。一方、Z世代は、SNSやYouTube、TikTokなどのデジタルメディアを主要な情報源として利用しています。

Z世代とY世代の違い

Y世代は、1981年から1995年頃に生まれた人々を指します。この世代は、テクノロジーの急速な進化の中で成長し、特にインターネットの普及初期を体験しました。彼らは、アナログとデジタルの融合時代に生まれ、その変遷を直接体験することで、独特の価値観や行動パターンを持つようになりました。

時代背景

Y世代は、CDからMP3、固定電話から携帯電話への移行期に生まれ育ちました。インターネットが家庭に普及し始め、初のオンラインコミュニティやメールの利用が始まった時代です。一方、Z世代は、スマートフォンやSNSがすでに日常の一部として確立している中での成長を経験しました。彼らは、生まれたときから高速インターネットやタッチスクリーン技術に触れて育った世代となります。

価値観の違い

Y世代は、グローバル化の波に乗り、異文化交流や国際的なコミュニケーションの増加を体験しました。これにより、多様性や自己表現を重視する価値観が形成されました。一方、Z世代は、気候変動や社会的な公正に関する議論が活発になる中で育ち、これらの問題に対する意識が非常に高いと言われています。彼らは、アクティビズムの精神を持ち、社会的な変革を求める動きに積極的に参加しています。

消費行動の傾向の違い

Y世代は、オンラインショッピングの普及初期からその成熟を経験し、ブランドよりも価値や体験を重視する消費行動が見られます。一方、Z世代は、情報収集や購買行動においてSNSの影響を強く受け、透明性や倫理的・社会的な価値を持つブランドを好む傾向があります。

情報収集の方法の違い

Y世代は、インターネットの検索エンジンや初期のSNSを主要な情報源として利用してきました。従来のメディア、例えばテレビや新聞も、情報収集の一部として活用しています。一方、Z世代は、動画コンテンツや最新のSNSプラットフォーム、例えばYouTubeやTikTokを中心に情報を収集します。彼らは、ピアレビューやインフルエンサーの意見を重視し、情報の真偽を確認するスキルも持っています。

このように、Y世代とZ世代は、生まれ育った時代背景やテクノロジーの進化のスピードによって、価値観や行動パターンに顕著な違いが見られます。これらの違いを理解することは、両世代を対象としたマーケティングやコミュニケーション戦略を考える上で非常に重要です。

Z世代とミレニアル世代の違い

ミレニアル世代は、1980年から2000年頃に生まれた人々を指します。

時代背景

この世代は、インターネットの普及初期からその成熟期にかけての変遷を直接体験しました。一方、Z世代は、スマートフォンやSNSが既に日常の一部として確立している中での成長を経験しました。

価値観の違い

ミレニアル世代は、2000年代初頭のテクノロジーの急速な進化や、2008年の経済危機などの社会的変動を経験しました。これらの経験から、彼らは共同体意識や持続可能性を重視する傾向があります。一方、Z世代は、気候変動や社会的公正に関する議論が活発になる中で育ち、これらの問題に対する意識が非常に高いと言われています。

消費行動の傾向の違い

ミレニアル世代は、オンラインショッピングの普及初期からその成熟を経験し、ブランドよりも価値や消費・購買体験を重視する消費行動が見られます。Z世代は、情報収集や購買行動においてSNSの影響を強く受け、透明性や倫理的・社会的な価値を持つブランドを好む傾向があります。

情報収集の方法の違い

ミレニアル世代は、インターネットの検索エンジンや初期のSNSを主要な情報源として利用してきました。一方、Z世代は、動画コンテンツや最新のSNSプラットフォームを中心に情報を収集し、ピアレビューやインフルエンサーの意見を重視します。

Z世代が注目される理由

LTV(顧客生涯価値)が高い

Z世代は今、世界人口の約4分の1を占めると言われています。日本は少子高齢化が進んでいるため、諸外国ほどZ世代が占める割合は高くありませんが、それでも今後、消費の中心となっていく世代であり、消費規模は右肩上がりで大きくなっていくでしょう。多くの日本企業は、LTV(顧客生涯価値)を重視したマーケティングにシフトしていますが、そのなかで高いLTVが期待できるのがZ世代なのです。

インフルエンサーになり得る

Z世代はSNSとの親和性が高く、TwitterやInstagram、TikTokなどのSNSを使いこなします。普段の消費行動でも、SNSの投稿を見て商品を購入したり、自分が購入した商品をSNSでシェアしたりするのは当たり前です。企業から見ると、Z世代は誰もがインフルエンサーになり得る存在であり、ファンになってもらうことでSNSによる拡散効果が期待できます。

貴重な働き手になり得る

日本では、少子高齢化にともない人材不足に悩む企業が増加しており、特に若手人材の獲得に手を焼いている企業は少なくありません。このようななかで、Z世代は貴重な働き手として大きな期待がかけられています。Z世代の人材をいかに獲得できるかは、今後の企業経営において非常に重要なテーマになってくるでしょう。

消費の中心は今後、ミレニアル世代からZ世代に移っていきますが、Z世代は自分の価値観に合ったものにしか興味を示さない傾向があります。このようなZ世代に対して効果的なマーケティングをおこなうためには、企業にもZ世代の人材が不可欠です。

Z世代に対してマーケティングをする際のポイント

Z世代は、デジタル技術とともに成長してきました。この世代は、前の世代とは異なる独特の価値観や消費行動を持っており、マーケティングのアプローチもそれに合わせて変化させる必要があります。スマートフォンやSNSの普及、環境や社会的問題への高い意識など、Z世代の特徴を理解し、それを基にしたマーケティング戦略の構築が、今後のブランド成功の鍵となるでしょう。

デジタルコンテンツを使う

Z世代は、SNSを日常的に使用しており、特にInstagram, TikTok, Snapchatなどのプラットフォームが人気です。これらのプラットフォームを活用して、ブランドのメッセージや商品情報を効果的に伝えることが重要です。また、インフルエンサーマーケティングを取り入れることで、信頼性や認知度を高めることができます。

また、Z世代は、動画コンテンツを好む傾向があります。YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームを活用して、情報を伝えることで、彼らの関心を引きつけることができます。また、ストーリーテリングを取り入れたコンテンツ作成は、ブランドの価値やメッセージを深く伝える効果があります。

倫理的・社会的な価値を伝える

Z世代は、環境問題や社会的公正に対する意識が高いと言われています。そのため、ブランドが持続可能性や社会的責任を重視していることをアピールすることは、彼らの信頼を得るための重要なポイントとなります。具体的な取り組みや成果を明確に伝えることで、ブランドの信頼性を高めることができます。

また、Z世代は、情報の真偽を確認するスキルを持っています。そのため、ブランドとしての透明性を確保し、情報を正確かつ公正に伝えることが求められます。製品の原材料や製造過程、企業の取り組みなど、詳細な情報を公開することで、彼らの信頼を得ることができます。

Z世代が求める働き方とは?

仕事よりも家庭・プライベートを優先する

内閣府の調査によると、「仕事と家庭・プライベート(私生活)のどちらを優先するか?」という質問に対し、「仕事よりも家庭・プライベート(私生活)を優先する」と回答した人は全体の63.7%でした。52.9%だった2011年に比べ、プライベート優先派の人が増えていることが分かります。

※参考:特集 就労等に関する若者の意識|平成30年版子供・若者白書(概要版) - 内閣府

上述のとおり、Z世代のほうがよりプライベート重視の考えを持つ人が多いとはいえ、ミレニアル世代もプライベートを重視する人が多いと言えるでしょう。

転職に肯定的で、理想のキャリアを実現するために転職する人が多い

Z世代が育った時代は、すでに終身雇用制度は崩壊しています。そのため、一つの会社でキャリアを全うするという価値観は持ち合わせておらず、自分が理想とするキャリアを歩むために転職をするのは当たり前のことと考えています。

X世代やベビーブーム世代の人は、転職に対してネガティブなイメージを持っている人が少なくありません。しかし、Z世代は転職に肯定的で、「自分が望む仕事・職場ではない」「ここにいても理想のキャリアを実現できない」などと思えば、躊躇なく他の会社へ転職します。

内閣府の調査によると、「転職に対する意識」に関する質問に対し、自分の能力や適性に合わない職場ならば「転職することもやむをえない」「転職する方がよい」「積極的に転職するべきである」と回答した人の割合は、合計で72.1%にも上っています。

※参考:特集 就労等に関する若者の意識|平成30年版子供・若者白書(概要版) - 内閣府

Z世代が働きたいと思う会社とは?

多様な働き方ができる会社

Z世代の人は、多様な働き方を求めています。これは、「プライベートを充実させたい」「理想のキャリアを実現したい」「自分らしく働きたい」といった価値観の現れだと言えるでしょう。副業をしたい人、パラレルキャリアを実践したい人、プライベートや趣味を充実させたい人など、様々な価値観を持った人がいます。それゆえ、勤務体制の自由度が高い会社を望む傾向にあります。

Z世代の人材を獲得するためには、「テレワーク」「フレックスタイム」「時短勤務」「副業の許可」「休暇制度」など、多様な働き方を支援する制度や仕組みを整えることが重要です。

安定した会社

ミレニアル世代やZ世代は、就職氷河期や自分の親世代の不景気を経験しているため、幼年期・青年期に経済的に苦労した人も少なくありません。それゆえ、安定志向の人が多く、会社選びにおいても雇用の安定性を優先する傾向にあります。

ただし、「大手企業=安定企業」といった判断ではありません。「VUCA」と呼ばれる変化の激しい時代において、「大手企業だから安泰」とは言えないことにこの世代は気付いています。先行きが不透明な時代のなかでも、Z世代はこれから成長する産業や将来性のある企業を見極めて、就職・転職活動をしています。

Z世代に選ばれる会社になるには

上述したように、Z世代は転職することに抵抗がない一方、企業にとっては労働者人口が減少していく中、Z世代の人材を確保することが事業を継続するためにますます重要になってきます。

Z世代から「ここで働きたい」と選ばれ続けるためには、このような転職が当たり前で、多様な価値観を持つ個人を束ね、モチベーションの極大化と業績として成果を出すことの2つを同時実現できるマネジャーが必要不可欠です。

多様な働き方を実現できる制度の整備や、採用強化ももちろん重要ですが、入社後にZ世代が活躍できるようなマネジメントのできる人材育成や、組織風土自体を変革することも大切です。様々な方向から、「従業員に選ばれ続け、成果を生み出す会社」になるよう、施策を検討していきましょう。

Z世代と上手く付き合うために、リンクアンドモチベーション

ここまでZ世代の特徴やZ世代が求める働き方などをご説明しました。

Z世代とうまく付き合うためにリンクアンドモチベーションの新人研修はZ世代の新人に合わせたアプローチとなっております。

特に「失敗したくない」「間違えたくない」と考える令和の新人の傾向に対して、小手先のスキル付与ではなく、社会人のスタンスからアプローチをすることで納得感が高い研修となると好評をいただいております。

また、

・個々へのフィードバックにより理解促進されやすい

・インプットだけではなく、アウトプットの機会がたくさんあり、

短い時間の中でも短いPDCAを回しながら前向きにワークに取り組む熱量になりやすい

・伴走による納品クオリティが安心できる

などのお声をいただいております。

下記詳細になりますので、ご興味あればチェックください。

▼参考:新入社員向け研修

https://solution.lmi.ne.jp/hr_development/c/newcomer

Z世代に関するよくある質問

Q:Z世代とミレニアル(Y)世代との違い

A:Y世代とは1981年から1996年に生まれた世代のことで、成人時にインターネットの発展やスマートフォン、SNSの出現を経験しています。一方、Z世代にとってスマートフォンやSNSは常に身近な存在であり、Y世代以上にリアルタイムなコミュニケーションや情報共有を好む傾向にあります。また、Y世代はZ世代と同様に自己実現やワークライフバランスを重視する傾向がありますが、Z世代はより社会課題や持続可能性への関心が高いと言われます。

Q:Z世代とX世代の違い

A:X世代とは1965年から1980年代前半にかけて生まれた世代のことで、成人時にパソコンやインターネットの出現を経験しています。一方、デジタルネイティブとも呼ばれるZ世代はX世代よりもデジタルテクノロジーに習熟しており、情報へのアクセスやコミュニケーション手段に対して柔軟性を持っています。また、X世代は経済的な安定やキャリア形成を重視する傾向がありますが、Z世代は持続可能性や多様性への関心が高いと言われます。

Q:Z世代の次の世代は?

A:Z世代の次の世代は、「α世代(ジェネレーションα)」と呼ばれ、2010年以降に生まれた世代を指します。α世代は「ミレニアル世代の子どもたち」とも言われ、ミレニアル世代を親に持つのが特徴です。2022年の段階では、最年長でも12歳です。そのため、現時点でα世代の特徴を見いだすのは困難ですが、間違いなく言えるのは、ミレニアル世代の親の影響を受けて育つということです。デジタルテクノロジーとの親和性という意味では、Z世代のさらに上をいき、「クラウドネイティブ」「AIネイティブ」などとも言われます。また、前世代までとの決定的な違いが、Withコロナの時代に幼年期・青年期を過ごしていることです。このような時代背景が、どのような価値観、特徴としてα世代に現れるかは、時間とともに明確になっていくはずです。