チームビルディングのメリットとは? 方法やポイントを解説

良いチームといっても、目的や環境により、目指すべきチーム像は異なります。一方で、どのようなチームであったとしても、共通して意識すべき点もあります。

一様には捉えにくいチームというものに対して、本記事では、どのようなチームにおいても必要となるチームビルディングという観点を紐解いていきたいと思います。

目次[非表示]

チームビルディングとは?

チームビルディングとは、チームの結束を強化し、効果的な協力関係を築くための一連の活動やプロセスを指します。チームビルディングは、「team-building」と書くことができ、直訳すると「チームづくり」という意味を持ちます。

チームビルディングの主な目的は、メンバー間の信頼を深め、コミュニケーションの質を向上させ、共通の目標やビジョンに対する理解を深めることです。これにより、チームの生産性や協調性が向上し、目標達成のための障壁が低減されることが期待されます。

■チームとは

チームビルディングというものを考える以前に、まずはそもそもチームというものに関してご紹介します。

チームを理解する上で、チームに似た概念であるグループ(集団)との対比を通じてチームの特徴を紹介したいと思います。スティーブン・ロビンスは『組織行動のマネジメント』において、チームとグループの違いを下記4つの観点から説明しています。

・目標(Goal):チームは「集団的な業績」であることに対して、グループは「情報共有」

・相互影響(Synergy):チームは「積極的」であることに対して、グループは「消極的」

・説明責任(Accountability):チームは「共同的」であることに対して、グループは「個人的」

・メンバーの能力(Skills):チームは「補完的」であることに対して、グループは「バラバラ」

こちらを見てもわかるように、グループが集合体としての人の集まりであるのに対し、チームには目的が存在していることがわかります。古くは人類が飢えを凌ぐため、大きな獲物を狩るためにチームを組織したように、チームを考える上では、共通の目的の存在が欠かせません。

チームが成立するための条件は、共通の目的以外にも存在します。チェスター・バーナードは組織の成立要件として「共通目的」「意思疎通」「貢献意欲」の3つを挙げています。

これらを踏まえてチームビルディングを考えることが重要です。チームビルディングによって、共通の目的に対する認識を揃えること、円滑な意思疎通のための心理的安全性を高めること、貢献意欲を高めるための相互理解を深めることなどがポイントとなります。

この必要性に関して、下記にてより詳細に解説します。

チームビルディングの目的・必要性

■目的に対する認識をそろえる

まずは、何よりも共通目的をすり合わせることがポイントとなります。

例えば企業の採用活動などにおいて、チームを組織し目標人数を採用するといったように、ビジネスにおいて組織されるチームは目的が起点となることが多いかと思います。

ここでポイントとなるのは、目的に対する認識を揃えることです。

上記のような場合には、比較的抽象度の高い目的が、言い換えれば、そのままでは具体的なアクションに落としにくい目的が設定されることが多いかと思います。まずは、この抽象度の高い目的に対する認識を合わせることが重要です。

目的の認識がズレると、チームの行動が一貫性を欠き、チームとして機能しない、といったことも起こりうるでしょう。

■意思疎通(コミュニケーション)

続いては、意思疎通(コミュニケーション)です。

コミュニケーションはチームにとっての血流と例えられるほど重要な要素であり、コミュニケーションのないチームは血が詰まった身体のように機能しなくなってしまいます。

一方で、コミュニケーションは量が多ければ多いほどいい、というわけでもありません。チーム内における連携の全てをコミュニケーションによって担保しようとすると、コミュニケーションコストが膨れ上がり、スピード感が求められる判断ができなくなる、などといったことも起こり得ます。

チーム運営を円滑にするためには、コミュニケーションを効率化するためにルールを敷くことがポイントです。ルールによってコミュニケーションを効率化し、余った時間で相互理解などのコミュニケーションを増やすことがポイントとなります。

上記のような相互理解などのコミュニケーションが増えることで、チーム内で相互に貢献しようとする貢献意欲が生まれていきます。

■チームメンバーがお互いに強みを活かしあえるような環境をつくる

また、チームメンバーがお互いに強みを活かし合えるような環境をつくることが重要です。

そもそも人類がチームを組む上では、一人では成しえないことを実現する、という目的が存在するかと思います。 では、チームが形成された時、チームとしてのパフォーマンスはどのようになるでしょうか。 チームを捉える上で、足し算型のチームと掛け算型のチームの2種類があります。

足し算型のチームにおいては、1+1=2のように、チームの人数がそのままチーム全体のパフォーマンスとなります。

一方で、掛け算型のチームにおいては、お互いの弱みを補い合い、強みを発揮し合うことで、チームメンバー1人あたりのパフォーマンスが1から1.2、1.3へと高まります。

チーム内のメンバーがお互いに強みを活かし合えるような貢献意欲が生まれている状態を作ることで、チームとしてのパフォーマンスを高めていくことができます。

チームビルディングの5ステップ

一口に「チームビルディング」といっても、そのやり方や過程には様々なものがあります。ここでは、有名なチームビルディングのモデルである「タックマンモデル」についてご紹介します。

多くのチームはこのタックマンモデルに沿った発展がなされていると言われており、このタックマンモデルを参考にすることで、自分達のチームが現在どのような状態であるのかや、今後どのようなアプローチができるのかについて把握することができるでしょう。

■形成期

この段階では、チームメンバーは互いに知り合い、関係を築き始めます。彼らは役割や期待について不確実性を感じるかもしれません。多くの場合、メンバーは過度に礼儀正しく、衝突を避ける傾向があり、自分の本音や感情を表には出さないことが多いでしょう。

■混乱期

ここでは、意見や方法についての違いが明らかになり、衝突や対立が生じる可能性が高まります。この期間は、チームの目標、役割、責任に関する不一致や誤解を解消するための議論や交渉が行われる時期です。平たく言うと、ここで仲が悪くなる人同士が出てくる傾向があります。

■統一期

混乱期を乗り越えると、チームは共通の目標やビジョンに向かって結束を始めます。メンバー間の信頼が深まり、役割や責任が明確になり、効果的なコミュニケーションが行われるようになります。目標に即したコミュニケーションが増えることで、行動のスピードやクオリティが高まります。

■機能期

この段階では、チームは高い生産性と協調性を持って機能します。メンバーはお互いの強みを理解し、効果的にタスクを分担し、共同で目標に取り組むことができます。それぞれが役割分担をすることで、これまでとは格段に異なる生産性を発揮するチームになっています。

■散会期

プロジェクトの終了や目標の達成後、チームは解散するか、新しい目標に移行します。この期間は、達成した成果を評価し、学びを共有する機会となります。また、次回のチーム活動に向けての反省や準備の段階ともなります。散会した後にも、チーム形成がまた行われる場合があります。

チームビルディングのABCDE

具体的にチームビルディングのポイントを「ABCDE」の5つの法則から紹介したいと思います。「ABCDE」の5つの法則は具体的には下記の頭文字をとっています。

Aim(目標設定)の法則:旗を立てろ

Boarding(人員選定)の法則:戦える仲間を選べ

Communication(意思疎通)の法則:最高の空間を作れ

Decision(意思決定)の法則:進むべき道を示せ

Engagement(共感創造)の法則:力を出しきれ

ここからは、チームビルディングにおける5つの法則とポイントをそれぞれ紹介していきたいと思います。

■Aimの法則

前章でも触れたように、チームのパフォーマンスは目的や目標に大きく左右されます。一方で、ビジネスにおける目的や目標は抽象度が高くなるケースが多いということもお伝えしてきました。

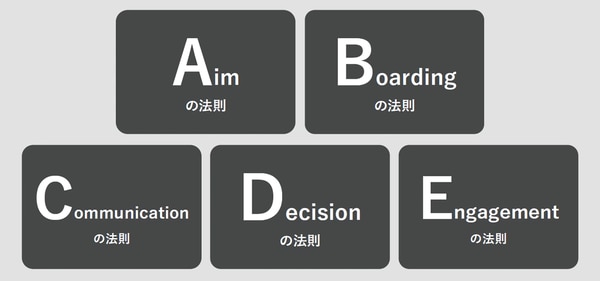

Aimの法則におけるポイントは、3つの抽象度の水準において目標を設定することです。3つの抽象度の水準は「意義」「成果」「行動」で表されます。

下記のような問いに対して、自信を持って「Yes」と答えられる状態を作り出すことがポイントとなります。

①チームの活動の意義が明確になっているか

②チームの創出すべき成果が明確になっているか

③チームにおいて推奨している行動が明確になっているか

これらの観点を踏まえ、目的や目標を3つの水準で整理することがポイントとなります。

■Boardingの法則

何をやるかと同様に、誰とやるか、はチームのパフォーマンスに多大な影響を与えます。役職が上に上がるにつれて、チームを組織する側に回ることも増えるかと思います。

その際に、自分たちのチームにどのようなメンバーが必要なのかという問いに対して、確固たる指針を持っているチームだけが、メンバー集めを成功させることができます。

世界的にベストセラーとなった『ビジョナリー・カンパニー2』では、「誰をバスに乗せるか」が企業経営にとって最も大切であり、「最初に人を選び、その後に目標を選ぶ」べきであると説いています。

メンバーの選定においては、チーム活動の特徴を的確に捉え、チームメンバーに多様性を持たせることがポイントとなります。チームに必要なメンバーの特徴を理解し、チームを組織することが良いチームづくりにおいては欠かせないポイントとなります。

■Communicationの法則

コミュニケーションによって、チームは初めてメンバー同士の相乗効果を生む本当の意味でのチームになることができます。

一方で、チーム内のコミュニケーションは多ければ多いほど良いというものではありません。戦略的なコミュニケーションの設計がポイントとなります。

適切にルールを設計し、無駄なコミュニケーションを減らすことで効率化を図ることがファーストステップとなります。その上で、一見無駄に思えるかもしれない「相互理解のためのコミュニケーション」や「安心して意見を言い合える場づくりのためのコミュニケーション」に投資します。

結果として、相互理解と心理的安全に基づく効果的なコミュニケーションと、メンバー同士の効果的な連携をチーム内にもたらすことができます。コミュニケーションは量ではなく質に注目して設計することがポイントとなります。

■Decisionの法則

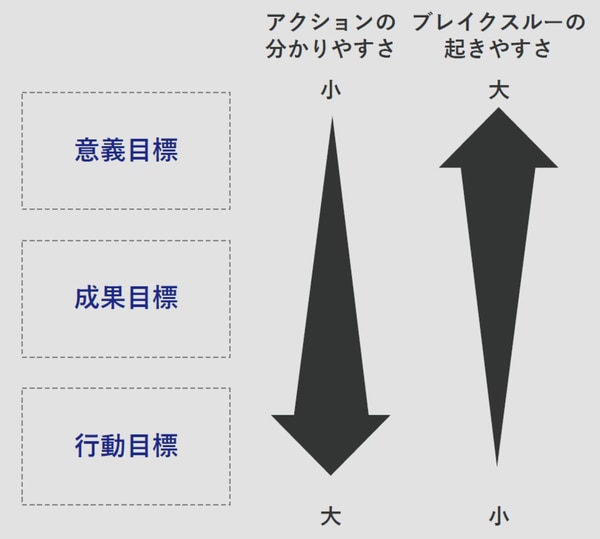

チーム運営においては、要所要所で意思決定を迫られる瞬間があるかと思います。

意思決定においては、その手法によって「独裁」「多数決」「合議」といったスタイルがあるかと思います。それぞれメリットデメリットはありますが、まずはチーム内でどのような方法で意思決定するかを意思決定することがポイントとなります。

その上で、リーダーはメンバーの反発を恐れず、大胆に意思決定し、自分たちのチームの決断をメンバー全員で正解にしていくというスタンスを持つことが大切です。

意思決定に対する適切なスタンスをチームメンバー全員で共有することで、意思決定の精度を飛躍的に向上させることができます。

■Engagementの法則

上記のような観点でどれほど良いチームを組織できたとしても、チーム自体を動かしていくのはメンバーであり、メンバーのモチベーションを保つことがポイントとなります。

メンバーのモチベーションをマネジメントする上でのポイントは、モチベーションの源泉は一様ではない、という前提を持つことです。かつてはお金がモチベーションの源泉になっていたことが多かったため、多くのチームにおいてはモチベーションについて考える必要はありませんでした。

一方で、現在は社会が豊かになり、メンバーのモチベーションも多様化してきました。

メンバーのモチベーションをマネジメントする上では、まずはメンバーに共感してもらうポイントを明確にする必要があります。その上で、チームの中に共感を創造し続ける仕組みを埋め込むことがポイントとなります。

以上、5つの法則に基づき、チームビルディングのポイントを紹介してきました。

なお、チームビルディングにおいては、タックマンモデルという考え方も紹介します。タックマンモデルは、チーム形成の過程を時間軸によって下記5段階で示したものです。

形成期:チームが形成される

混乱期:チーム内で衝突が生じる

統一期:共通の規範が形成される

機能期:チームとして成果を出す

散会期:チーム関係が終結する

▼モチベーションに関する記事はコチラ

モチベーションとは?定義やモチベーションを維持、向上させる方法

チームビルディングのメリット

■チームパフォーマンスの向上

チームビルディングのメリットの一つはチームパフォーマンスの向上です。チームにおけるパフォーマンスは単純な足し算にならないことがあります。チームメンバーがお互いに弱みを補い合い、強みを活かし合うことで、チームとしての相乗効果が生まれます。

チームの相乗効果を高めるためには、相互理解を深め、お互いの強みや弱みを知ることがポイントとなります。

ダニエル・ウェグナー氏が提唱した、組織内の誰が何を知っているのかという情報が共有された状態である「トランザクティブメモリー」が有効活用されているチームは、パフォーマンスを高めることができるでしょう。

■組織のコミュニケーション向上

前章において、コミュニケーションは量だけではなく質にも注目する必要があるとお伝えしましたが、特に相互理解や心理的安全性を高めるためのコミュニケーションが増えると、コミュニケーションの質が向上します。

心理的安全性が不足していると、「無知だと思われる」「無能だと思われる」「邪魔だと思われる」「批判的だと思われる」という不安が生じます。逆に、心理的安全性を高めると、これらの不安が小さく、活発に意見が出てくるチームを作ることができます。

このようなチームのモード醸成をすることで、メンバー一人ひとりのモチベーションを高めることもできますし、チームとしてのパフォーマンスも高めることができます。

■目標達成を成し遂げるマインドを作る

人はひとりになると安きに流れやすいという傾向があるかと思います。こうしたことを防ぐといった意味合いでもチームは効果を発揮します。

チーム全体で目標を置くことで、自身の目標とチームの目標を接続して捉えることができるようになります。

自身の目標とチームの目標が接続されると、自身の目標の未達がチームの目標の未達に大きく影響を与えてしまう可能性が高まります。自身の目標が自分一人だけの目標ではなくなるわけです。

また、チームで取り組んでいない時には自身の目標に対する周囲の関心は低くなりやすいですが、チームで動く際には、チームメンバーのお互いの目標に対する感度が高まります。

上記のように、目標達成のマインドを強化することでチームは有効に機能することがあります。

リーダーの役割と重要性

■リーダーの役割

チームを組織する場合、意思決定を円滑にし、コミュニケーションの複雑性を縮減するためにリーダーを置くことが多いと思います。

また、チームの目的に対して最も当事者意識を強く持ち、その責任を負える人がリーダーになることが多いかと思います。 リーダーの役割としては「ある一定の目的に向けて人々に影響を与え、その実現に導く」ことです。

リーダーが上記役割を全うするためには、Aimの章でも触れたように、さまざまな抽象度の階層で、目的をメンバーに伝えられるかどうかがポイントになります。

▼マネジャーとリーダーの違いに関する記事はこちら

■リーダーに必要なスキル

リーダーに必要なスキルとしては、上記でも触れたように、チームの目的を様々な階層で伝達し、メンバーの共感を引き出すことにあります。

メンバーの共感を得るには、目的を「成果」のレイヤーでのみ伝えるのではなく、「意義」と接続して伝えてあげることが必要です。

このようにメンバーから「意義」レベルで共感を引き出すビジョンマネジメントを行えることが、リーダーに必要なスキルとして挙げられます。

チームビルディングの方法

■研修

チームビルディングを研修を通じて行う場合、チームの目的や状態にあわせて内容をカスタマイズすることができることがメリットとして挙げられます。

例えば、まだチームができて間もない状態のときには、メンバーの相互理解のレベルは高くないかと思います。そのようなタイミングにおいては、メンバーの相互理解を促すような研修を実施することがポイントです。

手法としては、自分自身の人生の紆余曲折を話し、自分の人となり、自分の価値観を周囲と共有するといった自分の歴史共有会などを行うと相互理解を生みやすくなるでしょう。

また、メンバーに外国籍の方など、異なる文化やバックグラウンドを持つ方が所属する場合、お互いの持ってしまっている「暗黙の前提」に対する認識の違いを理解することがポイントになる場合もあります。

異文化マネジメントに焦点を当てた組織行動学を専門とするエリン・メイヤーは、主に国ごとに文化が異なることによってもたらされる活動や人間関係の違いとして下記8つの前提の違いを提唱しています。

①コミュニケーション:ローコンテクスト vs ハイコンテクスト

②評価(ネガティブフィードバック):直接的 vs 間接的

③説得:原理優先 vs 応用優先

④リード:平等主義 vs 階層主義

⑤決断:合意志向 vs トップダウン式

⑥信頼:タスクベース vs 関係ベース

⑦見解の相違:対立型 vs 対立回避型

⑧スケジューリング:直線型 vs 柔軟型

他にも研修で行うチームビルディングとして、そもそもチームに求められる「共通目的」「意思疎通」「貢献意欲」の重要性を理解してもらうという内容を実施することも可能です。

有名な手法としては、マシュマロタワーやペーパータワーなどといった簡易ゲームに取り組みながら、共通の目標を持つ重要性やコミュニケーションの重要性、お互いに協力することの重要性を感じてもらうといった研修を組むこともできます。

■社内イベント

社内イベントを活用してチームビルディングを図ることもできます。社内イベントを活用することで、参加者が身構えずに素の自分を出すことで、深い相互理解に至れる場合があります。

例えば社内イベントとして、季節ごとのイベントを企画したり、スポンサーをしているスポーツチームの応援に行ったりする中で、お互いに素の自分で周囲のメンバーと接することができると思います。

仕事のシーンでは見えてこなかった意外な一面が見えることで、メンバーに対する認識が変わったり深まったりするといった経験がある方もいらっしゃるかと思います。メンバーの意外な一面から新たな強みを知り、チーム編成に活かすといったこともできるようになるかもしれません。

一見業務に関係なさそうなところにも、チームビルディングのチャンスが眠っている事も多いです。 様々なイベントを積極的に企画、参加してみて、相互理解を深めることが、通常業務のパフォーマンスをより高めるきっかけになり得ることも意識しておけると良いかもしれません。

■ビジネスゲーム

ビジネスゲームをチームビルディングで用いる場合、実際に仕事に近しいシーンでお互いがどのような判断軸を持って意思決定をするかが見えやすいという利点があります。

Decisionの章において、チームにおける意思決定の3つのパターンを紹介しました。どうしてもスピード感が求められる判断においては「独裁」「多数決」の手法が採られるケースもあるかと思いますが、メンバーのモチベーションを考えると、比較的多くの組織が「合議」の形式を採っているのではないかと思います。

合議においてポイントとなるのは判断軸をすり合わせることです。選択肢そのものに対する議論も大切ですが、判断軸をすり合わせるコミュニケーションをとることで、意思決定におけるメンバーの納得度を高めることができます。

一方で、各々の判断軸は過去経験に紐づく価値観から生まれてきている場合が多く、すり合わせには時間とパワーがかかってしまいがちです。ビジネスゲームを通じてお互いの判断軸を認識することで、メンバーが大事にしたい価値観を比較的短時間で知ることができます。

このように、チームビルディングはその方法ごとに特徴が異なります。自分のチームの状態にあったチームビルディングの手法を取り入れることがポイントとなります。

業務の中にチームビルディングを取り入れる方法

前章では、チームビルディングに関する様々な手法を紹介しましたが、チームビルディングを行うためには、何かしらの特別な機会を設けなければいけない、と身構える必要がありません。普段の業務の中にも、チームビルディングのチャンスは含まれています。

例えば、チーム内でアイディアを出し合うといった、ブレインストーミングなどはチームビルディングのチャンスです。お互いに意見を出し合うことで、メンバーのバックグラウンドや価値観に対する理解が深まることもあるかと思います。

一方で、上記のようなブレインストーミングの際に気をつけるべきポイントがあります。それは、相手の意見に対して否定から入らないことです。

心理的安全性の内容をご紹介した際に、心理的安全性の低いチームにおいては「無知だと思われる」「無能だと思われる」「邪魔だと思われる」「批判的だと思われる」という4つの不安が生じるということをお伝えしました。

社内でアイディアを出し合うような場において相手の意見を否定するコミュニケーションをとってしまうと、心理的安全性が低下してしまう場合があります。

日常業務の中にもチームビルディングの機会はありつつも、注意点を踏まえないとこの機会は諸刃の剣になりうるということを念頭に置くようにしましょう。

チームビルディングを行う際のポイント

■個人が自立的に行動できる目標を設定する

Aimの章で目標設定のポイントを紹介しました。

ビジネスシーンにおける目標に関しては比較的チーム単位での成果目標などが置かれる場合が多いかと思いますが、チームとしての目標のみを置き、個人としての目標を置かないといったことをしてしまうと、個人の主体的な行動を誘発しにくいという状況を生んでしまうことがあります。

Engagementの章でもお伝えしましたが、過去と比べて現在はメンバーのワークモチベーションは多様化しています。チーム単位で目標を達成することに喜びを覚える方がいれば、中には個人での目標達成に対して喜びを覚える方もいます。

個人でも目標を設定し、多様なワークモチベーションに対応できるようにすること、また、一人ひとりの目標を設定し、チーム目標に対する責任意識を強めることがポイントとなります。

また、メンバー側の立場に立つと、メンバー一人ひとりに与えられる目標は「成果」目標や「行動」目標である場合が多いかと思います。

メンバーがこの目標を強く意識するあまり、自分は「成果」をあげるためだけに仕事をしているという認識を持ってしまうと、逆にモチベーションの低下を引き起こしかねません。

メンバーは自身の「成果」目標や「行動」目標を、「意義」目標と接続できるように、自身の目標を高い抽象度で改めて捉え直すことがポイントとなります。

アメリカの言語学者、サミュエル・I・ハヤカワは『思考と行動における言語』の中で、「抽象のハシゴ」という概念を提唱しました。「意義」レベルで目標を捉えることで「行動」レベルで捉えていた時には思いもよらなかったような、工夫などが生まれることもあります。

このように、自律的に動けるような目標設定がポイントとなります。

■能力を考えた上でのチーム編成を行う

チーム編成においてはBoardingの章で、誰をバスに乗せるのかがポイントとなることをお伝えしてきました。また、その際に、「最初に人を選び、その後に目標を選ぶ」という内容もお伝えしました。

メンバーの能力を意識せずにチーム編成を行なってしまうと、そもそも掲げていた目標の達成が困難になってしまう場合もあります。バスに乗せる人を選ぶ立場の方は、メンバーの能力まで踏まえてチーム編成を考えることが大切です。

もちろん、メンバー全員がチームで必要となる全てのスキルを持っている必要はないでしょう。多様性を持ったメンバー選定を行うことで、お互いに弱みを補完し強みを発揮できる土壌を整えることで、チーム全体としてのパフォーマンスを高めることができます。

チームづくりにおいては絶対解がある訳ではありません。一方で、チームの特徴によって一定の方向性を定めることはできます。

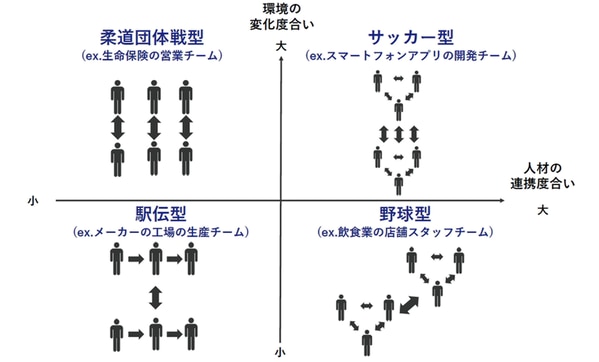

チームのタイプを分類する際には「環境の変化度合い」と「人材の連携度合い」の2つの軸を用いて4つのタイプに整理したいと思います。

昨今の時代の変化を踏まえると、現在は環境の変化度合いが大きく、人材の連携度合いも大きいチームが増えてきているかと思います。こういった特徴のあるチームに関しては、流動性・多様性のあるチーム編成・ルール設計が求められます。

一方で人材の連携度合いが小さいチームは流動性はあまり求められませんし、環境の変化度合いが小さいチームは多様性は少ない方がチームとしてのパフォーマンスは高まることが多いかと思います。

チームに絶対解はなく、チームの特徴に応じて最適解があるという捉え方で、チーム編成を考えることがポイントとなるでしょう。

記事まとめ

チームビルディングは、チームの結束を強化し、効果的な協力関係を築くための活動やプロセスを指します。その目的は、メンバー間の信頼を深め、コミュニケーションを向上させ、共通の目標に向かって協力する能力を高めることです。

効果的なチームビルディングを実施するためには、明確な目標設定、参加者のニーズの理解、定期的な実施、そしてフィードバックの収集が不可欠です。場合によっては、専門家の協力を得て、より効果的なプログラムを設計・実施することも効果的です。

よくある質問

チームビルディングとは?

チームビルディングとは、チームの結束を強化し、効果的な協力関係を築くための一連の活動やプロセスを指します。これは、組織やプロジェクトの成功において、非常に重要な要素となります。

チームビルディングの主な目的は、メンバー間の信頼を深め、コミュニケーションの質を向上させ、共通の目標やビジョンに対する理解を深めることです。これにより、チームの生産性や協調性が向上し、目標達成のための障壁が低減されることが期待されます。

チームビルディングの目的とは?

チームビルディングの主な目的は、メンバー間の信頼を深め、コミュニケーションの質を向上させ、共通の目標やビジョンに対する理解を深めることです。これにより、チームの生産性や協調性が向上し、目標達成のための障壁が低減されることが期待されます。また、メンバー間の関係を強化し、組織文化を育成することも重要な目的となります。

チームビルディングを効果的に行うには?

効果的なチームビルディングを行うためには、以下の点を考慮することが重要です。

明確な目標設定: チームビルディングの目的や期待される成果を明確にすることで、活動の方向性を持たせる。

参加者のニーズを理解する: メンバーの個々のニーズや期待を理解し、それに応じた活動を選択する。

定期的な実施: チームビルディングは一度きりのものではなく、定期的に行うことで効果を持続させることができる。

フィードバックの収集: 活動後に参加者からフィードバックを収集し、次回の活動の改善点を見つける。

専門家の活用: 必要に応じて、チームビルディングの専門家やファシリテーターを活用し、効果的なプログラムを実施する。