イノベーションの意味や定義とは?企業の課題や成功事例を紹介

近年多くの企業が「イノベーション」というテーマを掲げています。しかし、従業員の方に「御社にとってのイノベーションとは何ですか?」と聞くと、「新しいビジネスを立ち上げることですかね・・・」「1人ひとりが新しい挑戦をすることですかね・・・」と歯切れが悪かったり、定義がバラバラであることが非常に多いです。

では、そもそもイノベーションとは何なのでしょうか?本コラムではイノベーションの意味(≒定義)について解説します。

目次[非表示]

イノベーションとは

イノベーションとは、新しいアイディアや方法を取り入れ、既存のものを大きく進化させること、またはそれを実現する行為やプロセスを指します。この言葉は日本語で「技術革新」と訳されることが多いですが、技術だけが対象ではありません。実際には、イノベーションはあらゆる分野や領域での変革や進化を意味します。

例えば、経営の領域での新しい戦略や手法の導入は「経営革新」と言い換えることができます。また、情報技術の分野での新しいシステムやツールの採用は「情報革新」とも呼ばれることがあります。さらに、組織の構造や文化を変える取り組みは「組織刷新」として捉えることができます。

イノベーションの背後には、変化を追求する意欲や、新しい価値を生み出すための挑戦があります。それは単に新しい技術や製品を生み出すだけでなく、既存の方法や考え方を根本から見直し、より良いものへと変えていくプロセスを含んでいます。

このように、イノベーションは単なる技術の進歩や新製品の開発という狭い範囲にとどまらず、組織や社会全体の進化と成長を促進する重要な要素として捉えられるべきです。それは、新しい時代の課題に対応し、持続可能な未来を築くための鍵とも言えるでしょう。

■ビジネスシーンにおける「イノベーション」とは

ビジネスシーンにおいてイノベーションは非常に大事な要素です。その一番大きな理由は「市場で良いポジションを築ける」からです。

イノベーションによって生まれた新たな商品や技術は、新しい価値創出や市場開拓を可能にします。その結果、競合他社に模倣されるまで、市場を独占することが可能になります。

そのため、競合が参入してくるまでの時間でシェアを一気に伸ばすことで、ブランドを確固たるものにすることができます。グローバル化が進み、競争環境が激化する中で、この一次的な市場独占は極めて大きなメリットです。

実際、”先駆者”や”No1”というブランドはビジネスにとってかなり有効ですので、それだけでもイノベーションの有用性を感じていただけるかと思います。

イノベーションとリノベーションの違い

イノベーションと混在される概念としてリノベーションがあります。ではこの2つの言葉の違いは何でしょうか?結論から言うと、イノベーションは新たな価値の創造、リノベーションは既存の価値の更新です。

リノベーションとは、既存の価値の更新であり、基本的には建物に工事を施して、価値を回復させたり、新たな価値を加えることにより、資産としての評価を高める不動産用語として用いられることが多いです。

イノベーションの定義について

■イノベーションの定義:ヨーゼフ・シュンペーター

ヨーゼフ・シュンペーターは、イノベーションを5つの種類に分類しました。それぞれのイノベーションには、その源泉となるものがあり、それぞれイノベーションとしてどのように世の中に現れるのかも異なります。

①プロダクト・イノベーション

プロダクト・イノベーションとは、今までになかった新しい商品・サービスを生み出すことです。

例)

移動手段におけるプロダクト・イノベーション:馬車→自電車・自動車

携帯端末におけるプロダクト・イノベーション:ガラケー→スマホ

②プロセス・イノベーション

プロセス・イノベーションとは、商品・サービスを作るプロセス(製造方法や流通方法など)を改善することです。

例)

製造方法におけるプロセス・イノベーション:職人が製造→機械で製造

流通方法におけるプロセス・イノベーション:トラックで運送→飛行機で運送

③マーケット・イノベーション

マーケット・イノベーションとは、新しい市場に参入して、新規顧客を開拓することです。

例)

アメリカの巨大IT企業のマーケット・イノベーション:アメリカ国内→全世界

化粧品業界のマーケット・イノベーション:女性が中心→男性にも展開

④サプライチェーン・イノベーション

サプライチェーン・イノベーションとは、商品の生産の基となる材料や、材料の供給源を新たに開拓することです。

例)

日本メーカのサプライチェーン・イノベーション:日本国内で製造→中国で製造

SDGsを意識したメーカーのサプライチェーン・イノベーション:非リサイクル品から製造→リサイクル品から製造

⑤オーガニゼーション・イノベーション

オーガニゼーション・イノベーションとは、組織変革によって、様々なイノベーションを起こすことです。

例)

日産やJALのオーガニゼーション・イノベーション:トップの交代(カリスマ経営者の登用)

日立製作所のオーガニゼーション・イノベーション:メンバーシップ型の人事制度→JOB型の人事制度

■イノベーションの定義:クレイトン・クリステンセン

クレイトン・クリステンセンは、イノベーションを「持続的イノベーション」と「破壊的イノベーション」の2つのカテゴリに分けました。持続的イノベーションは、既存の市場での顧客のニーズを満たすための製品やサービスの改善を指します。一方、破壊的イノベーションは、新しい市場を生み出すか、または既存の市場を根本的に変える新しい製品やサービスを指します。

①持続的イノベーション

顧客の意見や要望を取り入れながら、既存の商品を改良する形で進めるイノベーションのことです。アプリなどで良くあるバージョンアップはこれに当たります。

②破壊的イノベーション

既存の概念にとらわれない、全く新しい発想で、新製品や新サービスを生み出していくイノベーションのことです。アップルのiTunesなどの音楽配信サービスの登場によって、CD市場が一気に縮小したことなどは正に、市場が破壊されたイノベーションと言えるでしょう。

■イノベーションの定義:ヘンリー・チェスブロウ

ヘンリー・チェスブロウは「オープンイノベーション」という概念を提唱しました。彼の定義によれば、イノベーションは企業の内外の境界を越えて知識を取り入れ、新しいビジネスモデルや技術を生み出すプロセスです。

①クローズドイノベーション

研究から製品開発までを自社でクローズして行うイノベーションのことです。自社で全ての工程を担っているため、競合に模倣されにくく自社で利益を独占できる可能性が高まります。

②オープンイノベーション

自社だけでなく、外部の資源や技術を使って行うイノベーションのことです。外部が持っている資源や技術を伝えるため、イノベーションを起こしやすいというメリットがあります。

現在では、競争環境が激化し、イノベーションをスピーディーに起こし続ける必要性があることに加えて、グローバル化やIT技術の進化、人材流動化などにより、外部交流の難易度が低くなったため、クローズドイノベーションからオープンイノベーションが主流になっています。

イノベーションが注目される理由と背景

イノベーションが必要な理由は企業によって様々です。

ベンチャー企業にとっては、そもそもイノベーションを起こして市場を作らない限り大手企業に勝てないかもしれませんし、大手企業にとっては、株主との約束を守るために、人件費削減が急務なので、生産性を上げたいという理由かもしれません。ここでは比較的多くの企業に当てはまりそうな理由を5つ紹介します。

■①日本市場の全体の縮小

現在の日本における実質GDP成長率は、+3%台前半と、非常に低いです。それに加えて、人口も減少傾向であるため、現在の市場で同じような戦いをしていては、招来頭打ちになるのは目に見えています。そのため、生き残りに向けてはイノベーションが必要不可欠なのです。

■②労働人口の減少

①に近いですが、現在日本では少子高齢化が進み、労働人口が少なくなっています。そのため、企業にとっては生産性の向上が至上命題であり、イノベーションは生産性向上の肝です。

■③企業課題の解決と生産性アップ

企業がイノベーションを起こして新しい技術・サービスを開発することで、それまでは解決できなかった問題を解決できるようになることがあります。また、イノベーションによって生産プロセスを革新することができれば、大幅な生産性向上を実現できる可能性もあります。昨今、労働力不足が深刻化していることもあり、イノベーションによって新たな生産プロセスを確立することで生産性向上を目指す企業が増えています。

■④市場独占の可能性

企業がイノベーションを起こして競合他社よりも優れた製品・サービスを開発できれば、市場において独占的な地位を築くことができます。また、イノベーションによって新たな市場を開拓したり、独自性の高い技術・ノウハウを獲得したりすることで参入障壁を形成することができ、独占的地位を築ける可能性もあります。

たとえば、MicrosoftはイノベーションによってパソコンのOS「Windows」やオフィスソフト「Microsoft Office」を開発し、市場を独占しました。Googleは検索エンジン市場で、Amazonはeコマース市場でイノベーションを起こし、独占的な地位を築いています。

■⑤国内外に関わらない市場優位性の獲得

イノベーションによって開発した新しい技術や製品、特許などが海外市場においても需要が見込める場合、国際的な競争優位性を獲得できる可能性もあります。イノベーションによって国際的な競争優位性を築いた企業事例としては、SONYや任天堂などが有名です。SONYはウォークマンやプレイステーションなど、任天堂はファミリーコンピュータやニンテンドーDS、Wiiなどの革新的な製品を開発したことでグローバルな競争優位性を獲得し、世界的な企業へと成長を遂げています。

イノベーションに成功するための企業課題

そもそもイノベーションとは簡単に起こせるものではありません。書籍「イノベーションのジレンマ」ではイノベーションが起こりづらい原因は5つあると言われています。

①短期的利益を重視する顧客や株主の意向が優先されるため

②小規模な市場では大企業の成長ニーズを満たせないため

③存在しない市場は分析できないため、予測が立てづらい

④既存事業の能力が高まる事で異なる事業が行えなくなるため

⑤既存事業の技術力向上と市場ニーズの間には常に相関性があるわけではないため

このように大手企業はイノベーションを起こしづらい外部環境に身を置いています。また大手企業ではない企業にも当てはまる所もあるでしょう。

そのため、特に意識せず事業を推進していてもイノベーションは起こりません。ただ、同じ外部環境の中でもイノベーションを起こせる企業と、起こせない企業があります。ではイノベーションが起こせない原因(課題)は何でしょうか?続いてそれを説明していきます。

課題は大きく3つあります。

■課題①経営トップの意識変革とリーダーシップの強化

イノベーションを起こすためには、社長のイノベーションにかける熱い想い(情熱)が必要不可欠です。インターネット業界にイノベーションを起こした孫正義さんや、アパレル業界にイノベーションを起こした柳さんを見ていると、その重要性が分かるかと思います。

企業の最終意思決定者は”社長”です。したがって、継続的にイノベーションを起こしていくためには、社長を始めとした経営層の情熱で社内のベクトルを一つの方向に向けていく必要があります。

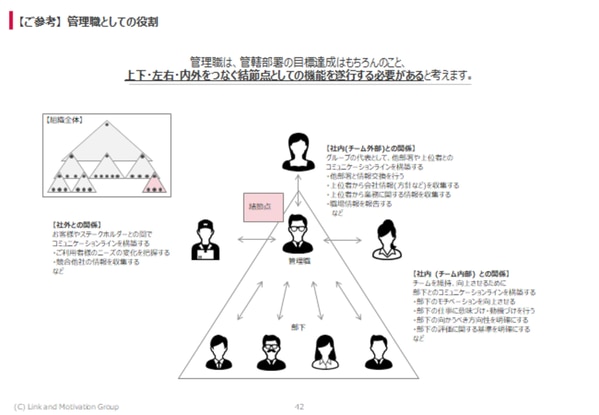

■課題②コミュニケーションの結節点機能の強化(管理職の結節意識の強化)

多くの日本企業では上位下達のコミュニケーションが多いです。要は「経営→現場」「ベテラン社員→若手社員」というコミュニケーションです。高度経済成長期においては、成功の型があり、その型を遂行すれば良かったので、このコミュニケーションラインは非常に効果的です。ただこれがイノベーションの妨げになっています。

その理由は下記2つです。

①経営→現場のコミュニケーションが中心→顧客の声が経営に上がらない

②ベテラン社員→若手社員のコミュニケーションが中心→新しいやり方が受け入れられない

①顧客の声が経営に上がらない

イノベーションは「○○に困っているんだよね・・・」という「顧客の声」から生まれます。ただ多くの日本企業では経営→現場のコミュニケーションラインが中心であり、現場の声が経営と届くことは少ないです。そのため、意識的に現場の声を拾いに行くことが非常に大切です。

②新しいやり方が受け入れられない

イノベーションを起こすためには既存のやり方に囚われず、自由な発想をする必要があります。

ただ社内で経験を積むほど、今までの経験・ルールに則り、社内のコンセンサスが得やすい既存の商品・サービスの改良、改善に努めてしまい、それが絶対的な方法であると錯覚してしまう傾向があります。これは人間の特性上致し方ないことです。

そのため、イノベーションのためには、若手が今までの経験・ルールに基づかないで物事を考えて、会社に提案していく事が大切なのですが、現在の上位下達のコミュニケーションラインではその意見が活用されないケースが非常に多いです。

この様にイノベーションのためには、コミュニケーションの血流を良くする必要があります。そして、企業において、現場や若手の声を拾って経営に上げる役割なのが管理職です。そのため、イノベーションを起こすためには管理職の意識変革・行動変革が非常に大切なのです。

■課題③心理的安全性の確保

過去日本企業は”高品質”が売りでした。そしてそれは変わらず日本の素晴らしい点の一つだと思います。ただそれにより”石橋をたたいて渡る文化””失敗を恐れる文化”が出来上がり、それがイノベーションの妨げになっています。

イノベーションとは新しい挑戦なので、多かれ少なかれ、ほぼ100%の確率で失敗します。そのため、石橋を叩いていては、絶対にイノベーションは起こせないのです。そのため「失敗しても大丈夫」という心理的安全性を確保する必要があります。ここでは心理的安全性を高めるために有効な対策を3つほど紹介します。

①競争よりも共創してもらう

メンバー同士の健全なライバル意識はお互いのモチベーションを上げて成長を促す効果があります。しかし、競争は行きすぎると、「負けたくないから、失敗出来ない」「負けていると思われたくないから、失敗を共有出来ない」というように挑戦の妨げになります

決して「甘やかす」のではなく、「失敗をした時には助け合えると思えるようにする」ことがポイントです。1人で問題を解決できないことを責めたりせず、適切な役割分担や業務分担を促して共創する、協力する風土を創ることが重要です。

各メンバーの目標や現在の業務状況を視える化して、適切な配置・軌道修正をチームで協力することでより生産的な遂行が見込めると共に信頼関係も強くなります。

②ポジティブ思考であることを意識する

問題やミスが発生した時のリアクションがネガティブなものばかりだと、自然とそれを共有しにくい雰囲気になります。上司もチームメンバーも何か問題が発生した時にはリアクションの仕方、応対の際の言い方を少し変えてポジティブに受け止める意識を持つことが大切です。

③評価のルールや認識を見直す

人事制度に基づいた評価は個人の成長の為にも必要な事ですが、それによって「失敗ができない」「減点されないようにしよう」といった意識を生み出している場合にはその評価のルールを変えたり、変更が難しければメンバーの「評価への認識」を見直す必要があるかもしれません。

人事制度自体が現状の会社にフィットしていないならば適切に管理職から経営へ提案することも大切ですが、意外と多いのは「そんなつもりでルールを作ってなかった」というケースです。

本来在りたい姿があってルールを作ったはずが、違った捉え方をされていたという事は多くの企業であります。まずは経営や管理職からルールに込めた意味や想いを説明することでも納得感や、心理的安全性は高まります。

(参考)心理的安全性とは?効果や測定方法、作り方について徹底解説

イノベーションを起こせる企業の共通点

イノベーションを起こせる企業の共通点として、「常に好奇心を持ってアンテナを張っていること」「リスクや変化を恐れずに投資をしていること」「イノベーションを促進する環境を整えていること」などが挙げられます。

常に好奇心を持ってアンテナを張っている

イノベーションは、新しいことに興味を持ち、新しいことを学ぶ姿勢から生まれるものです。イノベーションを生み出せる企業は常に好奇心を持ってアンテナを張っており、積極的に学ぶことで新しい視点や発想を得て、イノベーションへとつなげています。

常にアンテナを張っていれば、市場の変化や顧客ニーズの変化を敏感にキャッチすることができます。市場や顧客の変化を捉えることができれば、いち早く新技術などを取り入れて、競合他社に先んじて新しい商品・サービスを開発することができます。結果的に、市場で成功を収める可能性も高くなるでしょう。また、常にトレンドに敏感でいることで従業員の創造性が刺激され、アイデア創出力を伸ばすことにもつながります。

リスクや変化を恐れずに投資をしている

イノベーションを生み出せる企業は、リスクや変化を恐れず経営資源を投資しています。イノベーションを生み出すためには、決して少なくないリスクを伴います。リスクが高いと判断すると、どうしても経営資源を投資するのを躊躇しがちになりますが、それでは市場にイノベーションが起きたときに競合他社に立ち遅れてしまいます。イノベーションを起こし、市場に新しい価値を提供したいのであれば、リスクを恐れずに挑戦し続けていかなければいけません。

また、イノベーションを生み出すためには既成概念にとらわれず、変化を受け入れる姿勢が不可欠です。新しい価値観や新しいテクノロジーに対応していくためには、企業自体がそれらを柔軟に受け入れ、変わっていかなければいけません。

イノベーションを促進する環境を整えている

イノベーションを生み出せる企業は、社内にイノベーションを促進する環境を整えています。イノベーションを促進する環境とは、たとえば「リスクを許容する文化」が挙げられるでしょう。イノベーションを起こすためには、リスクを避けて通ることはできません。そのため、従業員がリスクを恐れずに新しいことにチャレンジできる文化を醸成することが大切です。

また、「多様性」も重要な要素になってきます。多様なバックグラウンドや視点を持つ人材が多い企業ほど、イノベーションを生み出せる可能性は高くなります。「自由な発想・コミュニケーションを促す環境」も重要です。従業員が自由な発想のもとで自由闊達な議論をおこなえる環境がなければ、イノベーションを生み出すのは難しいでしょう。

イノベーションに成功した企業事例

■事例①富士フイルム

富士フイルムがもともとフィールドにしていた写真フィルムの領域で、富士フイルムはトップを争うほどの実力を持っていた会社でした。しかし、写真の主流がアナログからデジタルへと急変し、写真フィルムの市場規模は10分の1にまで縮小しています。

しかし、富士フイルムは「イノベーションのジレンマ」を乗り越え、医療機器分野や化粧品等の市場で成功、売上規模を大きく伸ばし、今もなお成長を続けています。

具体的には、写真フィルム市場の消滅を予見し、「他社に破壊されるくらいなら自ら破壊する」という精神のもと、デジタルカメラの原点を開発したのは富士フイルムです。また、写真フィルムは世界で4社しかないほど参入ハードルが高い技術であるということを活かし、フィルムだけにこだわらず異分野の技術との融合を掲げ、医療機器分野や化粧品領域で成功を納めました。

■事例②株式会社ZOZO

株式会社ZOZOは、ファッションEコマース「ZOZOTOWN」を運営している会社です。ZOZOTOWN自体もそれまでのEコマースとは違い、独創的なポジショニングをしてきていましたが、「ZOZO SUIT」というサイズ計測のためのウェア開発は革新的でした。

インターネットで服を購入する際、最も消費者が困っていたポイントはサイズでした。画像だけでは実際に自分の体形に合うのかというサイズが分からず、サイズ表記があったとしても、メーカーやブランドによって同じサイズだったとしても少しずつ異なっているため、自分の体型に合うかどうかがわかりませんでした。

「ZOZO SUIT」はそんなファッションECが長年払拭できなかった問題を解決したのです。スマホをかざすだけで自身の体形データが読み取れ、誰でも自分にピッタリのサイズな服を簡単に探すことができるようになりました。

また、ZOZO SUITによって大量の顧客データを収集することにも繋がります。そのデータによってまた新たなイノベーションの可能性を生み出したのです。

▼イノベーションを生み出す管理職育成4つのポイント 資料はこちら

イノベーションを推進したいなら、リンクアンドモチベーション

ここまでイノベーションについてご説明しました。

イノベーションに向けての課題として「経営トップの意識変革とリーダーシップの強化」「コミュニケーションの結節点機能の強化(管理職の結節意識の強化)」「心理的安全性の確保」の3つを挙げましたが、それぞれの詳細について、ご興味があれば下記を参考ください。

▼参考①:リーダーシップ研修

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/training/middle/columbus_leadership

▼参考②:マネジメントコミュニケーション研修

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/training/management/lincoln_action

▼参考③:心理的安全性の高い組織をつくるマネジメント4つのポイント

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/whitepaper/no_09

記事まとめ

今回はイノベーションについて解説しました。イノベーションと一口にいっても、様々な種類があり、企業や部署によって起こすべきイノベーションは異なります。

ただ現在多くの企業ではイノベーションという言葉が独り歩きをし、従業員の認識が揃ってないケースが非常に多いです。現在イノベーションの必要性が叫ばれている日本において、本コラムが少しでも助けになれば幸いです。

イノベーションに関するよくある質問

Q:イノベーションの種類とは?

イノベーションの種類としてよく挙げられるものとして、以下のようなものがあります。いずれのイノベーションも企業が競争力を高めるために重要な手段だと言えます。

・プロダクト・イノベーション:新しい製品やサービスの開発

・プロセス・イノベーション:新しい生産方法や流通方法の開発

・ビジネスモデル・イノベーション:新しいビジネスモデルの開発

・マーケティング・イノベーション: 新しいマーケティング手法の開発

・組織イノベーション:新しい組織形態や組織運営方法の開発

Q:イノベーションとインベンションの違いとは?

「インベンション(英語:invention)」とは、新しい製品や技術を発明することを指します。一方、イノベーションは、これまでにないような製品や技術、ビジネスモデルなどによって社会に新しい価値を提供することを言うのが一般的です。別の言い方をするなら、インベンションは新しい機械や装置、製品など形のある「物」の発明に焦点を当てているのに対し、イノベーションは物に限らず革新的な開発によって新しい価値を創出するというニュアンスが強い概念です。

Q:イノベーションの方法とは?

イノベーションには様々な方法がありますが、近年注目されているのが「オープンイノベーション」です。オープンイノベーションとは、企業が自社内だけでなく外部の企業や大学、研究機関などと共同研究をしたりアイデアを共有したりすることを通して新しいビジネスモデルや製品・サービスを生み出す手法のことを言います。ビジネスのグローバル化やITテクノロジーの進化、人材の流動化などによって外部交流のハードルが下がったこともあり、昨今はオープンイノベーションを推進する企業が増えています。