OJTとは?意味やOFF-JTとの違い、メリット、効果的な進め方を徹底解説

OJT(On-the-Job-Training)とは、実務を通じて業務を教える育成方法です。OJTには従業員の即戦力化を図ることができ、その他様々な効果があるとされています。コロナ禍により、企業では従業員育成の内製化が一つの課題になっています。そんな中、「OJT」は効果的な育成方法と言われています。

本記事では、OJTの意味や、指導方法、効果などを説明します。

(参考)OJTトレーナー・メンター研修とは?メリットは?効果的な進め方や育成のポイントを解説

目次[非表示]

- 1.OJTの意味

- 2.OJT実施状況

- 3.OJTのメリット

- 4.OJTが失敗する原因と解決策

- 5.OJTの歴史的指導方法

- 6.OJTを高めるために効果的な指導方法

- 7.記事まとめ

OJTの意味

■OJTとは

OJTとは、On-the-Job-Trainingの略称で、実務を通じて業務を教えるといった育成を指します。 上司や先輩が実践的に業務を進めながら部下や新入社員に教えていくという方法です。

(参考)OJTとは?メリットやデメリット、意味ややり方を徹底解説

■OJTが生まれた背景

OJTの誕生背景は、第一次世界大戦中のアメリカにその起源を持ちます。この時代、アメリカの造船業界は劇的な労働力増加の必要性に直面しました。効率的かつ迅速に大量の労働者を訓練する方法として、職場での実地訓練、すなわちOJTが推進されました。

この時期に考案された「4段階職業指導法」は、労働者の教育手法の革新をもたらしました。この方法は「やってみせる(Show)」、「説明する(Tell)」、「やらせてみる(Do)」、そして「確認・追加指導を行う(Check)」の4つのステップから成り立っています。

第二次世界大戦中、この「4段階職業指導法」はさらに発展し、「TWI研修(Training Within Industry for supervisors)」として知られるようになりました。

高度経済成長期に入ると、この教育手法は日本に輸入され、現在知られているOJTの形に発展しました。

■OJTとOFFJTの違い

OJT(On-the-Job-Training)とよく比較されるものとして、OFFJTがあります。 OFFJTとはOff-the-Job-Trainingの略称です。

OJTは、先述した通り「上司や先輩が実務を進めながら実践的に部下や新入社員に教える」といった育成方法を指しますが、一方、OFFJTとは「実務と離れ、座学等で知識を身につけさせる」育成方法を指します。

大きな違いとしては、「実務の場にいるか否か」です。

OJTは実務の場にいながら実践的に育成するのに対し、OFFJTは実務から離れて研修を行い育成をします。OFFJTの研修の具体例としては、新入社員であれば「ビジネスマナー研修」、管理職レイヤーであれば「マネジメントスキル研修」等があります。

最近では「グローバル人材開発研修」のようなものを実施している企業もあります。

▼OFF JTに関する記事はこちら

OFF JT とは?OJTとの違いと研修方法を解説

OJT実施状況

■OJTはどのようにして取り組まれている?

企業におけるOJT(On-the-Job Training)の取り組みは多岐にわたり、業界や企業の文化、特定の職種の要件に応じて様々な形で実施されています。以下は具体的な例です。

メンター制度

新入社員や新しいポジションに就いた従業員に対して、経験豊富な先輩社員がメンターとして割り当てられるケースがあります。メンターは日常の業務を通じて、新人のスキル向上、業務の理解促進、職場への適応を支援します。例えば、IT企業では、新入社員がコーディングやプロジェクト管理の技術を身につける過程で、メンターが指導を行うことが一般的です。

シャドウイング

新人が経験豊富な従業員を「影のように」追いかけることで学ぶ方法です。この方法では、新人は先輩の日常の業務を観察し、実際の業務遂行方法を学びます。例えば、営業職では、新人が先輩の顧客訪問に同行し、商談の進め方や顧客対応の技術を学びます。

実践的なプロジェクトへの参加

OJTの一環として、新人や低位の従業員が実際のプロジェクトチームに参加し、実際の業務に関わる機会を提供することもあります。これにより、彼らはチームワーク、問題解決、プロジェクト管理などの実践的なスキルを習得します。例えば、製造業の企業では、新人が製品開発のプロジェクトチームに参加し、製品設計から生産までのプロセスを学ぶことがあります。

定期的なフィードバックと評価

OJTの重要な側面は、定期的なフィードバックとパフォーマンス評価です。メンターや上司は、定期的に新人の進捗をチェックし、改善点や強化すべきスキルに関する具体的なフィードバックを提供します。

OJTのメリット

では、OFFJT等その他育成方法がある中で、OJTをするメリットは何なのでしょうか?

OJTのメリットは主に

・「即戦力を輩出しやすいこと」

・「教える側のスキルアップに繋がること」

・「研修のコストを削減できること」

・「組織全体に良い影響をもたらす 」

の4つです。それぞれ詳しく説明します。

■即戦力を輩出しやすい

OJTは実務を通じた育成方法であるため、実務において必要なスキルや知識を直接伝えることができます。そのため、即戦力人材を開発しやすいことがメリットです。

■教える側のスキルアップに繋がる

教えられる側は即戦力人材になりやすいといったメリットがある一方、教える側にもメリットがあります。教える側は、わかりやすく新入社員や部下に業務を教えなければいけないため、指導力の向上に期待ができるというところにメリットがあります。

■研修のコストを削減できる

比較的OFFJTよりも実務を通した実践的育成であるOJTのほうが、研修コストを抑えられることがメリットです。コロナ禍における企業の育成の大切なポイントは「内製化」です。

いかにコストを削減しながら従業員を育成するかが重要であるため、コスト削減の観点では大きなメリットだと言えるでしょう。

■組織全体に良い影響をもたらす

OJTは、個々の従業員のスキル向上に寄与するだけでなく、組織全体に対しても複数の二次的な効果をもたらします。まず、OJTは組織内のコミュニケーションと協力を促進します。

従業員間の直接的な交流を通じて、異なる部門やチーム間の情報共有が活発になり、組織全体の連携が強化されます。また、経験豊かな従業員が知識を共有することで、組織内の知識基盤が強化され、成功事例の普及が促進されます。

OJTが失敗する原因と解決策

OJTを実施しても効果が出ない場合には、いくつかの原因があります。ここでは、主な原因と解決策についてご紹介します。

計画と体制が整っていない

OJTが失敗する主な原因の一つは、計画や構造が十分に確立されていないことにあります。

これには、目標設定が明確でない、期間がはっきり定められていない、そして必要な資源が不足しているといった問題が含まれます。

これらの問題を解決するための方策として、OJTプログラムに対して具体的な目標と時間枠を設定することが求められます。これによって、参加者は何を達成すべきか、どのくらいの期間でそれを達成すべきかを明確に理解することができます。さらに、必要なリソース(メンター、教材、時間など)を十分に確保することも重要です。

育成担当者・メンターとのミスマッチ

適切な指導者やメンターが不在していたり、ミスマッチが起こったりしている場合、OJTは効果的な成果を上げにくくなる可能性があります。

メンターには専門的な知識だけでなく、教育スキルやコミュニケーション能力も求められます。これは、新たなスキルや情報を効果的に伝達し、学習者がそれを理解し吸収するために必要な能力です。

したがって、解決策としては、指導に適したスキルと経験を持つ従業員をメンターとして選出することが重要です。さらに、必要に応じて彼らに指導技術のトレーニングを提供し、教育の質を向上させることも効果的です。

学習者のモチベーション不足

学習者がOJTに対してモチベーションを持つことができない場合、その教育プログラムから得られる効果は大幅に低下する可能性があります。この問題を解決するためには、学習者自身がOJTの価値を深く理解し、自身のキャリア向上やスキルの習得に対する積極的な関心を持つことが重要となります。

これを促進するために、いくつかの戦略が考えられます。一つは、学習者に具体的な目標設定を促すことです。これにより、学習者は自己の進歩を明確に把握し、目標達成に向けた動機付けを得ることができます。また、OJTを学習者のキャリアパスと結びつけることも重要です。

フィードバックや評価が十分でない

OJT中の適切なフィードバックや評価が不足していると、学習者は自身の進捗や改善点を把握できず、学習効果が低下します。これには、定期的なフィードバックの提供、具体的な改善提案、適切な評価基準の設定が必要です。

また、ポジティブなフィードバックを通じて、学習者の自信とモチベーションを高めることも大切です。効果的なフィードバックは学習者の学びを促進し、生産性を向上させるきっかけとなります。

組織文化とマッチしていない

組織文化や働き方がOJTの目的と一致していない場合、プログラムの効果は薄れます。この問題を解決するためには、OJTが組織の目標や文化に沿ったものであることを確認し、組織全体でOJTの重要性を理解し支援する文化を育てることが必要です。

経営層のサポートを得ることも、OJTプログラムの成功には欠かせません。経営層の意図やメッセージを適切に翻訳し、現場で伝達することが重要です。

OJTの歴史的指導方法

OJTの重要性は先述した通りですが、では実際にどうやってOJTを実施するかまずは歴史的な指導方法、基本的な方法、効果的な考え方を説明します。是非自社に活用していただければと思います。

■4段階職業指導法

OJTは4段階職業指導法が源流とされています。第一次世界大戦で、アメリカが軍員を大幅に増やしその軍員をいかに早く指導するか重きを置いた結果、この指導方法が生まれたといいます。

4段階職業指導法とは「Show」「Tell」「Do」「Check」の4つの段階があります。

・Show:やってみせる

・Tell:教える

・Do:やらせてみる

・Check:指導する

という意味があります。 OJTはこの4段階を基本のステップとしています。

■TWI研修

また、アメリカは第2次世界大戦中に4段階職業指導法を企業内研修に発展させました。

それが「TWI研修」です。TWI研修とはTraining Within Industry for supervisors の略称とされ、軍で運用されていた指導法を、管理職の為に企業用に改良したものです。

TWI研修とは以下5つのプログラムで構成されています。

・JIT(Job Instructor Training ― 仕事の教え方)

・JRT(Job Relations Training ― 人の扱い方)

・JMT(Job Methods Training ― 改善の仕方)

・JST(Job Safety Training ― 安全作業の行い方)

・PDT(Program Development Training ― 訓練計画の進め方)

日本では、欧米の経営手法や研修等を模索していた高度経済成長期時代に このTWI研修が輸入されました。 そして、この研修が後に体系化されたものが日本におけるOJTの基本になったのです。

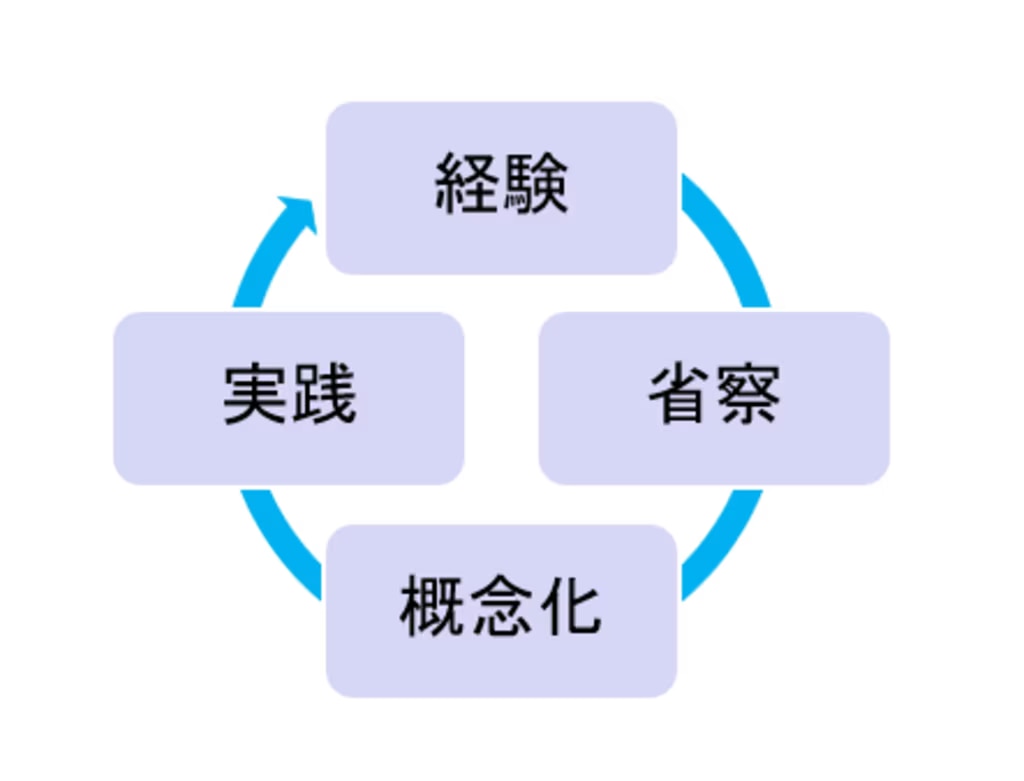

■経験学習モデル

先述したような源流となる歴史的な指導法や日本におけるOJTの基本方法を実践する上で、より効果的に人材育成する考え方があります。それはコルブ(D.A Kolb)の「経験学習理論」です。

経験学習とは、自分が実際に体験したことから学びを得ることを指します。経営学習理論では、「一度経験するだけではなく、その経験をもとに学びを得て、次に活用する」プロセスが重要としています。そのプロセスを「経験学習型モデル」と呼んでいます。

経験学習型モデルとは、「経験→省察→概念化→実践」という4段階により構成されています。このサイクルを繰り返すことで、人は成長していくと考えられています。

・経験:一度自ら体験することを指します

・省察:体験した出来事を振り返ることを指します

・概念化:振り返りから得た学びを誰でも使えるようにノウハウ化することを指します

・実践:その持論を元に次回実際に試すことを指します

このような4段階プロセスが、人材育成には効果的だと言われています。

OJTを高めるために効果的な指導方法

では実際にOJTを実施する上で効果的な指導方法を説明します。指導の精度を高めることでより効果的にOJTを働かせることができます。

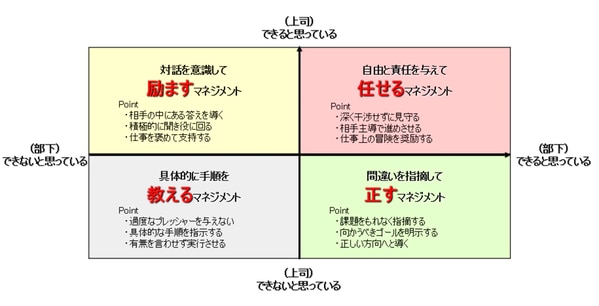

■指導者側の指導力向上

上司がどれだけ熱心に指導をしていても、部下が成長しなければ意味がありません。間違った指導方法で教育すればむしろ逆効果になります。そして上司が部下を育てられないという課題に直面した時に是非活用していただきたい考え方が下図の通りです。

これは、「シチュエーショナルリーダーシップ」という考え方です。あるタスクを上司が部下に渡すときの状況(シチュエーション)に応じてマネジメントの仕方を変えなければならないという考え方です。

縦軸はタスクの難易度です。横軸はそのタスクに対する部下の認識です。この2軸で整理すると、上司から部下への関わり方を「教える」「励ます」「任せる」「正す」と整理できることが分かります。

教える⇒励ます⇒任せる⇒正す の順番はとても大切です。

それぞれの意味は以下の通りです。

・教える:具体的に手順を教えること

・励ます:対話を意識して励ますこと

・任せる:自由と責任を与えて任せること

・正す:間違いを指摘して正すこと

実際の現場でよく起こっている事例を話しましょう。

例えば、ミスをしてしまった部下に対して「なぜミスをしてしまったの?」と指導してしまうようなケースです。実はその部下はまだ「教えられていない」段階かもしれません。

つまり上司が「教える」をまだできていなかったかもしれないということです。そう考えると、この場合では「厳しい言葉をかける」ではなく、まず業務を具体的に「教える」方法から指導することが大切でしょう。

指導者は、常にこの指導方法で教育をすることで、OJTをより効果的に進めることができます。

■個々の特性に合わせたコミュニケーションによる指導

部下のタイプによって、コミュニケーションを変えて伝える指導方法も重要です。「タイプ別コミュニケーション」という考え方です。弊社では、人のタイプは4つに分かれていると考えています。

・アタックタイプ:高い目標に向かって主体的に動きたいタイプ

・レシーブタイプ:他人のために頑張ることで大きな力を発揮できるタイプ

・フィーリングタイプ:自由な発想から物事を感覚的に捉えようとする指向タイプ

・シンキングタイプ:客観的な視点を持ちたいという思考を持つ論理的指向タイプ

部下のこういった特性を把握し、コミュニケーションの質を変えていくことが重要です。

例えば、アタックタイプなら「1位を獲るためにがんばろう」という言葉を伝えたり、シンキングタイプなら「なぜこうしなければいけないのか」を詳しく伝える等、コミュニケーションの質を変えます。部下のタイプに応じてコミュニケーションを取ることで、部下はより能動的に業務に取り組むことができます。

記事まとめ

職場が業務を行うだけでなく、OJTを通じて人材育成を行っていくための場として重要度が高まっていくと考えています。

職場において上司が部下にどのように関わるかで部下の成長は決まってきます。ご紹介した手法や考え方を参考にして頂き、自社にあったOJTのやり方を確立していって頂ければと思います。