マルチタスクとは?シングルタスクとの違いと実践術

世間一般ではマルチタスクとシングルタスクは異なるものと捉えられています。しかし、仕事を行う上で両者で行うことは大きく異なりません。むしろ行うことは同じだともいえます。その理由についてマルチタスクとシングルタスクがどういうものかを説明し、述べていきたいと思います。

目次[非表示]

ビジネスシーンでのマルチタスク活用事例

マルチタスクはビジネスの現場で多く活用されています。ここでは具体的な3つのシーンを紹介し、それぞれ効率的な進め方を示します。

- 会議中の議事録作成

成功事例:発言ポイントをリアルタイムでメモし、会議終了後5分以内に要点整理。

失敗事例:発言をすべて書き起こそうとし、議論に集中できずミスが多発。

【効率的な進め方】

・要点のみピックアップ

・話の流れに合わせて簡潔に記録

・会議後すぐに見直し・加筆修正

- 資料作成中の電話対応

成功事例:資料作成を一時中断し、電話対応後にメモを残してスムーズに資料作業へ復帰。

失敗事例:資料作成に集中したまま電話対応がおろそかになり、相手に悪印象を与える。

【効率的な進め方】

・作業を一時停止して電話に集中

・対応内容を簡単にメモ

・メモをもとに迅速に作業復帰

- プロジェクト管理

成功事例:タスク管理ツールで全体の進捗を把握しつつ、優先順位をつけて適切に対応。

失敗事例:全体の把握を怠り、細かい作業に埋没してプロジェクト遅延。

【効率的な進め方】

・タスク管理ツールを活用

・毎朝タスクの優先順位を整理

・重要度・緊急度に応じて作業配分

このように、マルチタスクを成功させるには「切り替えの質」「タスクの可視化」「優先順位づけ」が重要なポイントとなります。

マルチタスクの意味と基本

マルチタスクとは、複数の作業や業務を同時並行で処理する能力、またはその行動を指します。ビジネスシーンでは、迅速な対応や業務効率向上のために不可欠なスキルとされています。たとえば、顧客対応をしながら社内連絡を取り合う、会議中に次のプレゼン資料をブラッシュアップするなど、マルチタスクは日常業務の中に溶け込んでいます。

マルチタスクの特徴は、「限られた時間内に複数タスクを効率的にこなす」ことにあり、状況判断力や優先順位付け能力が求められます。特に近年のビジネス環境は、情報量の爆発的増加、タスクの複雑化、スピード感の要求などにより、マルチタスク能力の重要性が高まっています。

【ビジネスシーンでの活用例】

・カスタマーサポートでの電話対応+システム入力

・プロジェクトマネジメントでのタスク進捗管理+資料作成

・営業活動中の顧客対応+次回アポイント調整

■マルチタスクが求められる背景と現代のビジネス環境

現代のビジネス環境では、マルチタスク能力がますます求められるようになっています。その背景には、主にデジタル化、リモートワークの普及、業務の多様化の3つが挙げられます。

まず、デジタル化により、複数の情報ツール(メール、チャット、グループウェアなど)を同時に使いこなす必要が増えました。また、リモートワークでは、対面に比べて業務進行が見えにくくなるため、自律的に複数タスクを管理・遂行する能力が重要視されています。さらに、業務内容自体も単一業務だけでなく、プロジェクト横断型・部門連携型など多様化しており、並行的なタスク処理が不可欠です。

具体的なデータとして、厚生労働省の「労働経済白書」では、テレワーク導入企業のうち約65%が「生産性向上効果があった」と回答しており、自己管理型マルチタスクが生産性アップに寄与していることが示されています。このように、マルチタスク能力は現代ビジネスにおける必須スキルとなっています。

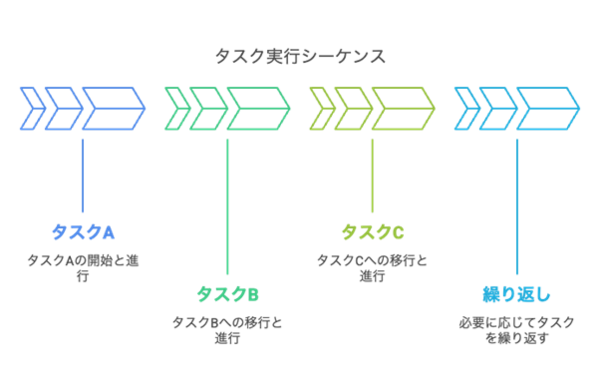

■マルチタスクの定義と基本的な考え方

マルチタスクとは、複数のタスクを並行して処理する働き方やスキルを指します。現代の業務環境においては、単に「同時にこなす」だけでなく、「タスクを素早く切り替え、優先順位を管理しながら効率的に処理する能力」として捉えるのが基本的な考え方です。

一方で、シングルタスク(一つずつ集中して完了させる方法)とのバランスも重要です。たとえば、創造的なアイデア出しや細かい分析作業などは、シングルタスクで集中して行った方が効果的です。

つまり、タスクの種類に応じて「マルチタスク」と「シングルタスク」を使い分ける戦略が求められます。

マルチタスクとシングルタスクの違い:使い分けのポイント

マルチタスクとシングルタスクは、タスク処理方法において明確な違いがあります。

比較項目 |

マルチタスク |

シングルタスク |

処理方法 |

複数タスクを切り替えながら並行処理 |

一つのタスクに集中して完了後、次へ進む |

適た業務例 |

メールチェック+電話応対+資料作成など日常業務 |

プレゼン資料作成、重要な商談準備、戦略立案など集中力が求められる業務 |

メリット |

スピーディな対応、情報処理力向上 |

高い集中力・精度、ミス防止 |

デメリット |

ミスのリスク、集中力分散 |

タスク完了まで時間がかかる場合あり |

使い分けのポイントは以下の通りです。

① 業務の性質(緊急度/重要度)

緊急対応が求められる細かな業務はマルチタスク向き、一方で高い精度が求められる業務はシングルタスクが適しています。

② 時間帯

朝の集中しやすい時間帯はシングルタスクに、午後や夕方の低集中タイムにはマルチタスクを使うなど、時間帯によって使い分けるのが効果的です。

③ 集中度

注意が散漫になりやすい場合は、無理にマルチタスクをせず、シングルタスクで集中することが結果的に効率的です。

業務特性と自分自身の集中力の状態を見極めながら、柔軟に切り替えていくことが重要です。

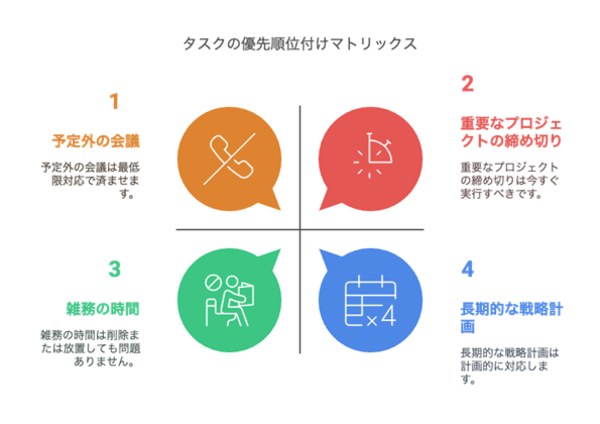

■緊急度の高い仕事を優先する

仕事を効率的に進めるためには、緊急度の高いタスクを優先する判断力が求められます。緊急度の判断基準は以下の3つの観点で整理できます。

① 期限

納期や締め切りが差し迫っているか。例:今週中に提出する社外提案資料。

② 重要度

業務の成果や目標達成に直結するか。例:新規プロジェクト立ち上げの初回ミーティング資料。

③ 影響範囲

遅延やミスが他者やプロジェクト全体にどれほど影響するか。例:顧客への見積書提出が遅れることで信頼損失が生じる場合。

これらを踏まえて優先順位を付けることが重要です。

マルチタスクを意識することによるメリット

■マルチタスクの脳科学的メカニズム

マルチタスクにおける脳の働きは、「注意の分散」「作業記憶」「実行機能」という3つの観点で説明できます。

まず、注意の分散とは、脳が複数の対象に交互に注意を切り替える仕組みです。しかし、切り替えにはエネルギーが必要であり、頻繁なスイッチングは認知負荷を増大させることがわかっています。

次に、作業記憶は、短期的に情報を保持しながら処理する能力を指し、これが強いほど複数タスクの同時管理がスムーズになります。

最後に、実行機能は、タスクの優先順位を決めたり、計画を遂行する脳の司令塔の役割を果たします。

最新の研究(Nature Communications誌、2022年)では、作業記憶と実行機能を鍛えることで、マルチタスク時の生産性が最大15%向上することが報告されています。科学的にも、マルチタスク能力はトレーニングによって高められることが示されています。

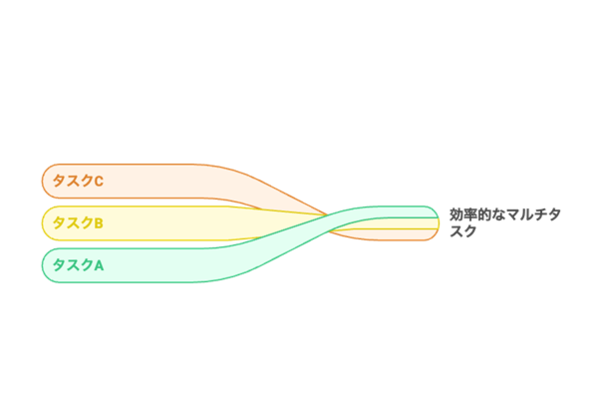

■同時進行で複数のタスクを効率的に処理

マルチタスクでは、具体的な業務シーンで同時進行することが求められます。例として、

・会議中の議事録作成

発言要点だけを素早く記録し、会議後5分以内に整理しておく。

・資料作成中の電話対応

資料作成を一時停止し、電話対応後にメモを取り、速やかに作業復帰する。

・チャット対応とメール返信の並行処理

緊急度の高いチャット対応を優先し、メールは時間を区切ってまとめて処理する。

効率的な進め方としては、タスクの優先順位を設定することが基本です。重要度・緊急度マトリクスを使い、「今すぐ対応すべきタスク」「後回しでもよいタスク」に仕分けし、さらに時間配分(たとえば30分単位)を決めて作業に取り組むことで、タスク間の切り替えによる集中力低下を最小限に抑えることができます。

■複数の仕事の関連性と全体像を把握できる

マルチタスクに取り組むことで、各タスク間の関連性や依存関係を自然に意識するようになります。

たとえば、営業部門が見積書を作成する一方で、製造部門が納期調整を進める必要がある場合、両タスクの関連性を把握しておけば、無駄な重複作業や連携ミスを防ぐことができます。

また、プロジェクト管理においても、全体スケジュールを俯瞰しながら各作業の進捗を把握することで、リソース配分の最適化や優先順位調整がスムーズに行えます。

・全体像を把握するメリットは、

・重複作業や手戻りの削減

・納期遅延リスクの事前回避

・プロジェクトリソースの有効活用

などがあり、結果として、チーム全体のパフォーマンス向上に直結します。視野を広げ、各タスクのつながりを意識することが、マルチタスク成功の秘訣です。

■コミュニケーション効率を高める具体的なメリット

マルチタスク能力が高まると、コミュニケーションの効率も格段に向上します。特に以下の3点が大きなメリットです。

・情報共有の迅速化

たとえば、会議終了直後に議事メモを共有することで、情報鮮度が高いうちにアクションが取れます。

・相手の状況理解

同時に複数のプロジェクトに関わっていると、相手側の忙しさや優先事項を考慮した配慮ができ、やり取りがスムーズになります。

・適切な優先順位付け

複数の依頼が重なった際にも、緊急度・重要度を瞬時に判断し、どのコミュニケーションを優先すべきか判断できるため、無駄な摩擦や誤解を防げます。

このように、マルチタスク能力の向上は、単なる作業処理スピードアップだけでなく、チームワークの質そのものを高める効果も期待できるのです。

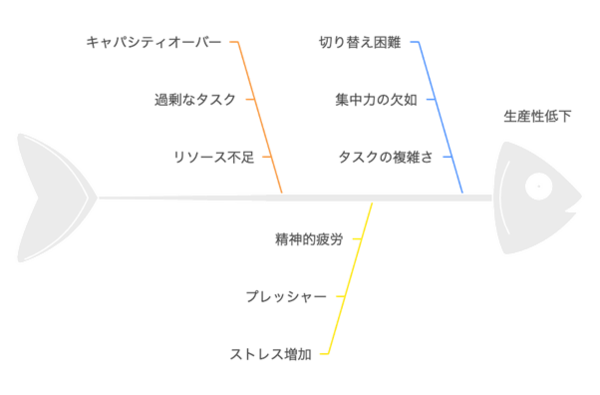

マルチタスクのデメリットと対処法

マルチタスクには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。代表的なデメリットと、それに対する具体的な対処法を紹介します。

【主なデメリットと対策】

デメリット |

内容 |

対策 |

キャパシティオーバー |

タスクが積み重なり、自分の限界を超える |

タスク管理ツール(例:Trello、Notion)でタスクを可視化・整理 |

切り替えの困難さ |

頻繁なタスク切り替えにより集中力が低下 |

ポモドーロ・テクニックを使い、25分集中+5分休憩のリズムを作る |

ストレス増加 |

タスクの圧迫感から精神的負担が高まる |

呼吸法(4秒吸う→4秒止める→8秒吐く)で自律神経を整える |

生産性の低下 |

タスク間移動による効率悪化 |

タスク切り替え回数を最小限に絞り、まとまった作業時間を確保 |

デメリットを放置するとパフォーマンス悪化や健康リスクにつながるため、早めの対策が不可欠です。

■業界別マルチタスクの特徴と対策

業界

マルチタスクの特徴

必要なスキル

IT業界

プロジェクト進行とバグ修正、顧客対応を並行

タスク管理力、優先順位付け能力

営業職

顧客訪問・見積作成・社内調整を同時並行

コミュニケーション力、時間管理

事務職

データ入力・文書作成・来客対応を並行

正確性、臨機応変な対応力

【成功事例】

・IT企業A社

スクラム手法を導入し、タスク可視化でマルチタスクを効果的に整理。

・大手商社B社(営業部門)

営業支援ツール導入により、訪問・提案・レポート作成のスピードを向上。

・メーカーC社(管理部門)

クラウドワークフロー導入で事務作業を自動化、ミスと負担を軽減。

【業界特有の課題と解決策】

・IT業界:技術的複雑性 → タスク分割とアジャイル導入

・営業職:急なスケジュール変更 → 柔軟な時間ブロック戦略

・事務職:細切れ業務のストレス → バッチ処理(まとめて一括作業)

■マルチタスクの限界を知る:キャパシティオーバーの兆候と対策

キャパシティオーバーの兆候には以下があります。

・集中力の低下(ミスや遅延が増える)

・仕事のスピード低下(作業が終わらない)

・疲労感・モチベーション低下

【対策】

・タスクの優先順位付け(重要×緊急マトリクスで仕分け)

・小休憩(1時間に5分以上休憩を取り脳をリフレッシュ)

・タスク分散(適切に他メンバーへ業務を割り振る)

兆候を無視すると慢性的な疲労や燃え尽き症候群を招くため、早期対応が必要です。

■タスクの切り替えで生じる課題

タスク切り替え時に起きやすい課題は以下です。

・集中力低下

脳が「リセット」に時間を要するため、思考が浅くなる。

・作業効率の低下

切り替えのたびに再起動コストが発生し、トータル時間が増える。

・ストレス増加

切り替えに適応できず、焦りや不安が蓄積する。

【対策】

・似た種類のタスクはまとめて処理(タスクバッチ処理)

・ポモドーロ・テクニックで切り替え頻度を減らす

・事前にタスク切り替えポイントを明確化する

タスク切り替えを無計画に行うと、結果的にパフォーマンス低下を招きます。

■焦りやすい - マルチタスクによるストレス管理

焦りによるストレス症状には、

・集中力低下

・感情のコントロール喪失

・ミスの増加

があります。

【具体的な対処法】

・呼吸法(4-7-8呼吸法:4秒吸って7秒止めて8秒吐く)

・優先順位の見直し(最優先タスクに集中)

・スケジュールの余白確保(バッファ時間を設ける)

マルチタスク時は特に「自分を落ち着かせる技術」が不可欠です。ストレスマネジメントを意識することで、焦りによるパフォーマンス低下を防げます。

■生産性の低下とその対策

マルチタスクによるタスク切り替えは、集中力を著しく削ぎます。

スタンフォード大学の研究によれば、「頻繁なマルチタスクを行う人は、生産性が最大40%低下する」とされています。

【対策】

・ポモドーロ・テクニック導入(25分集中+5分休憩)

・タスクグルーピング(同種の作業をまとめて処理)

・タスク切り替え回数の最小化(予定をブロック化)

生産性を守るためには、無秩序なマルチタスクを避け、計画的に作業を組み立てることが鍵です。

マルチタスクが苦手な人の特徴と対処法

マルチタスクが苦手な

人には、特有の性格タイプや思考傾向があります。これらの特徴を理解したうえで、タイプ別に適切な対処法を講じることが重要です。

タイプ |

特徴 |

対処法 |

完璧主義タイプ |

細部に過剰にこだわり、1タスクに時間をかけすぎる |

70%完成ルールを設定し、スピード重視で進める |

慎重タイプ |

すべての情報を整理してから動きたい |

タスク開始前に「簡易プラン」だけ立てて動き出す |

集中型タイプ |

一つのことに没頭しがちで切り替えが苦手 |

タスク切り替え時にアラームやリマインダーを活用する |

マルチタスクを無理に押し付けるのではなく、自分の傾向に合った方法で効率化を図ることが成功のポイントです。

■マルチタスクが苦手な人の特徴:こだわりが強い人

こだわりが強い人は、マルチタスクと相性が悪い傾向があります。主な特徴としては、

・完璧を求める

成果物に100%の完成度を求め、修正や改善に時間をかけがち。

・細部にこだわる

文言の表現、デザインの微修正など、細かい部分に過剰な注意を向ける。

・一度に一つのことに集中したい

タスクを同時進行すると混乱しやすく、ストレスを感じる。

このような傾向があるため、タスクを並行して処理するよりも、一つひとつに集中したほうがパフォーマンスを発揮しやすいといえます。

対処法としては、「タスクのゴールを70%達成で良しとする」など、完璧主義を和らげるルールを作ったり、「優先順位の高いタスクだけに集中する時間帯」を確保することが有効です。

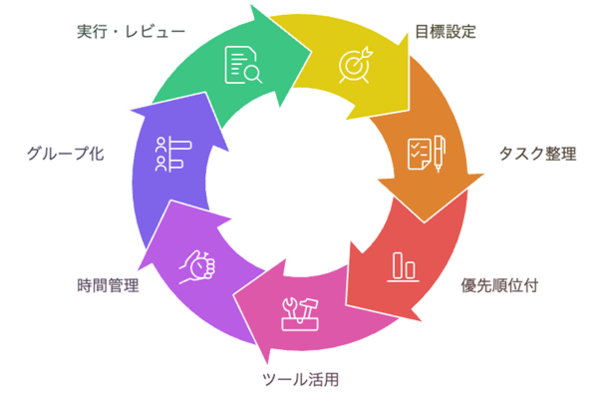

マルチタスクを効果的に実践するためのステップ

マルチタスクを効果的に実践するには、単なる「同時進行」を目指すのではなく、段階的なスキル向上を意識することが重要です。以下の3段階に分けて、具体的なアクションと期待される効果を整理します。

段階 |

具体的なアクション |

期待される効果 |

1.準備段階 |

タスクのリストアップ、優先順位付け、タイムブロック作成 |

タスク全体像の可視化、負荷の適正管理 |

2.実践段階 |

1タスクごとに集中して処理し、適切なタイミングでタスク切り替え |

スムーズなマルチタスク処理、集中力維持 |

3.習熟段階 |

タスクグループ化、リマインダー活用、定期的なセルフレビュー |

生産性最大化、タスク管理の自動化 |

【実践時に意識すべきテクニック】

・時間管理:タイムブロック法でタスクに時間枠を設定

・優先順位付け:緊急度と重要度でタスクを整理

・集中力維持:ポモドーロテクニックで集中と休憩を交互に取り入れる

段階的にスキルを磨くことで、無理なく自然な形でマルチタスク力を高めることができます。

■シングルタスクの積み重ねでマルチタスクを習得する

マルチタスクを無理に始めるよりも、まずはシングルタスクを確実にこなすことが習得への近道です。以下の手順で進めると効果的です。

【シングルタスク習得の手順】

・優先順位付け

その日にやるべきタスクを重要度順に並べる。

・時間配分

1タスクごとにタイムリミット(例:45分)を設定する。

・休憩の取り方

1タスク終了後に5~10分程度の休憩を挟み、リフレッシュする。

最初は1日3~4タスクを確実に完了させることを目標にし、慣れてきたらタスク数を徐々に増やしていきます。この積み重ねが、マルチタスク処理に耐えうる基礎体力となります。

■タイムブロックで120分ごとにタスクを割り振る

タイムブロック法とは、時間をあらかじめ区切り、各タスクにブロックを割り当てて管理する方法です。120分を一区切りにするのは、脳科学的に「人の集中力持続限界が90〜120分」であるという研究結果に基づいています(スタンフォード大学調査)。

【タイムスケジュール例】

9:00〜11:00:資料作成

11:00〜13:00:顧客対応・メール返信

14:00〜16:00:会議・議事録作成

16:00〜18:00:プロジェクトタスク整理

このようにブロック化することで、無駄なタスク切り替えを減らし、集中力を最大限に活かすことができます。

■関連する業務をグループ化して効率的に処理する

業務効率を高めるためには、関連するタスクをグループ化して処理するのが有効です。

【グループ化の具体例】

・データ入力関連

各種システム入力作業をまとめて一括処理する。

・資料作成関連

複数のプレゼン資料作成を連続して進める。

・メール対応関連

午前・午後の2回にまとめて対応する。

グループ化によって、タスク切り替えのたびに失われる時間(一般に切り替え1回あたり平均23分:ミシガン大学研究)を削減でき、1日あたり最大30%の作業時間短縮が可能になります。効率的なタスク処理は、グルーピングから始まります。

マルチタスクを効率的に実践するための7つの方法

マルチタスクを効果的に実践するためには、単に複数タスクを抱えるだけでなく、明確な目標設定と戦略的なタスク管理が不可欠です。ここでは、実践的な7つの方法を紹介します。

・目標をブレイクダウンする

大きな目標を小さなタスクに細分化し、可視化することで進捗管理が容易になります。

・SMART目標を設定する

具体的・測定可能・達成可能・関連性あり・期限付きの目標を立てることで、タスク遂行の質を向上させます。

・「1×10×1」タスク管理法を使う

最重要タスク1つ、中タスク10個、緊急タスク1つを毎日選定して優先管理することで、タスク量を適切にコントロールします。

・パーキングロット思考を活用する

重要だが今すぐ対応不要なタスクを「一時保留リスト」に整理し、集中力を維持します。

・タスク管理ツールを活用する

TrelloやAsanaなどを活用して、タスクの可視化と進捗管理をスムーズにします。

・タイムブロックを設定する

120分ごとに作業時間を区切り、集中と休憩のメリハリをつけます。

類似タスクをグループ化して処理する

関連性の高いタスクをまとめて処理し、切り替えコストを削減します。

■目標をブレイクダウンする方法と効果

目標ブレイクダウンとは、大きなゴールを小さなタスクに分解して整理する手法です。

【手順】

・最終目標を明確にする(例:「プロジェクト完了」)

・中間目標を設定する(例:「第一フェーズ完了」)

・さらにタスクレベルに分割する(例:「資料作成」「会議設定」)

【注意点】

・タスクは具体的・単位的にする

・優先順位をつけて整理する

・タイムラインを設定する

【効果】

・進捗が可視化され、モチベーション維持につながる

・達成感を得やすく、作業継続意欲が高まる

たとえば「新製品開発プロジェクト」では、設計→試作→検証→量産と段階ごとにブレイクダウンすることで、スムーズに進行管理が可能になります。

■目標の明確化とSMART目標設定

SMART目標とは、以下の5要素を満たす目標設定手法です。

・Specific(具体的):「3ヶ月以内に売上10%アップ」

・Measurable(測定可能):「週ごとの売上データを追跡」

・Achievable(達成可能):「現実的な販売戦略を導入」

・Relevant(関連性):「事業戦略と一致する売上目標」

・Time-bound(期限付き):「90日以内に達成」

【目標設定チェックリスト】

・目的が明確か?

・数字で進捗が測れるか?

・実現可能な目標か?

・現在の業務と関連しているか?

・明確な期限があるか?

これにより、マルチタスク中でも目的を見失わず、集中してタスク遂行が可能になります。

■効率的な「1×10×1」タスク管理法

「1×10×1」タスク管理法とは、1日のタスクを重要度別に管理する方法です。

【実践方法】

・最重要タスク1つ(例:提案書提出)

・中程度タスク10個(例:メール返信、進捗確認)

・緊急タスク1つ(例:顧客クレーム対応)

タスク分類 |

内容 |

時間配分 |

最重要 |

1タスク |

3〜4時間 |

中タスク |

10タスク |

4〜5時間 |

緊急タスク |

1タスク |

即時対応 |

この方法により、マルチタスクを「管理できる範囲」に収めることができ、集中力を保ちながら確実に処理が進みます。

■パーキングロット思考で業務の優先順位をつける

パーキングロット思考とは、「今すぐ必要でないが重要なタスク」を一時的にリスト化し、集中すべきタスクに専念する方法です。

【実践方法】

・タスクを「緊急度」と「重要度」で分類

・今すぐ必要ないタスクはパーキングロット(保留リスト)へ

・定期的に保留リストを見直し、処理するタイミングを決める

【優先順位マトリクス図】

【実践例】

・会議資料の整理

・次期プロジェクトの構想メモ

・勉強会の準備

この思考法により、タスクの混乱を防ぎ、現在集中すべき業務にリソースを集中できます。

■タスク管理ツールの選び方と活用のコツ

【代表的なタスク管理ツール】

Trello:カンバン方式でタスクの可視化と進捗管理が得意

Asana:プロジェクト単位のタスク分担や進捗可視化に優れる

Microsoft To Do:個人タスク管理に特化、シンプル操作が魅力

【選定時のポイント】

・チーム規模に合ったツールを選ぶ

・可視化機能(ボード型・リスト型)に注目

・スマホ連携や通知機能があるか確認する

【活用成功事例】

・営業チームがTrello導入後、案件管理のミスが30%減少、提案スピードが20%向上した

ツールを上手に活用することで、マルチタスク中でもタスク漏れや進捗遅延を防ぐことができます。

複数のタスクを管理できる

現状を可視化できる

優先順位が明確になる

情報共有が円滑になる

効率的なコミュニケーション術

マルチタスクを円滑に進めるためには、コミュニケーションの質とスピードを高めることが不可欠です。以下の4つのポイントを意識すると効果的です。

① 優先順位の共有

プロジェクト開始時や定例会議の場で、タスクごとの重要度と緊急度をメンバー間で共有します。例:「今週中に仕上げるべきタスク一覧を可視化して全員に共有」

② 進捗報告のタイミング

必要に応じて「報告タイミング」を事前に決めます。例:「タスク完了後すぐにチャットで進捗報告」「遅延の可能性がある場合は即時連絡」

③ 情報共有ツールの活用

チャットツール(Slack、Teams)やタスク管理ツール(Trello、Asana)を活用し、情報の抜け漏れを防ぎます。例:「最新資料は共有フォルダに格納し、リンクをチャットで即送信」

④ 相手の状況への配慮

急ぎの依頼でも「今お時間よろしいでしょうか?」と確認するなど、相手の業務状況を考慮します。これにより、無用な摩擦やストレスを防げます。

これらを実践することで、チーム内の連携がスムーズになり、マルチタスクでも高いパフォーマンスを維持できます。

マルチタスクを実践するためのおすすめ研修

マルチタスクスキルを高めるためには、体系的な研修を受けることが有効です。特に以下の3つの研修が効果的です。

① タイムマネジメント研修

時間の使い方を見直し、優先順位の付け方、タスクブロック法、ポモドーロ・テクニックなどを学びます。

【期待効果】:時間の無駄を減らし、1日の生産性を最大30%向上。

② マルチタスク実践研修

実際に複数タスクを並行処理するシミュレーション演習を行い、タスク切り替えのスキルや集中力維持の方法を身につけます。

【期待効果】:タスク管理能力と状況判断力の強化。

③ 生産性向上研修

業務プロセスの改善や、タスクの自動化、無駄削減をテーマに、生産性を上げるための実践テクニックを学びます。

【期待効果】:作業効率の向上と、仕事の質の安定化。

これらの研修を通じて、マルチタスクに必要なスキルとマインドセットを体系的に習得できます。

マルチタスクを使いこなすなら、リンクアンドモチベーション

ここまでマルチタスクについて説明してきました。

リンクアンドモチベーションでは様々な研修を提供していますが、知識をインプットするだけでなく、コミュニケーションを通して、1人では得られない気づきを得ることを大事にしています。そのような経験が実際の業務の中においても、新たなアイディア・学びを得ることにつながっていると考えているためです。

▼参考:リフレクション(内省支援)研修

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/training/middle/reflection_sup

▼参考:メンバーシップ研修

https://stretch-cloud.lmi.ne.jp/training/middle/columbus_basic

記事まとめ

このようにマルチタスクもシングルタスクも目標からそれを達成するまでのプロセスを明確にするという点では同じものです。

マルチタスクはシングルタスクを細かく切り替えているだけだと捉えるだけで苦手意識は少しは薄れてくるのではないでしょうか?

その時のシチュエーションに応じて適切に使い分けていきましょう。